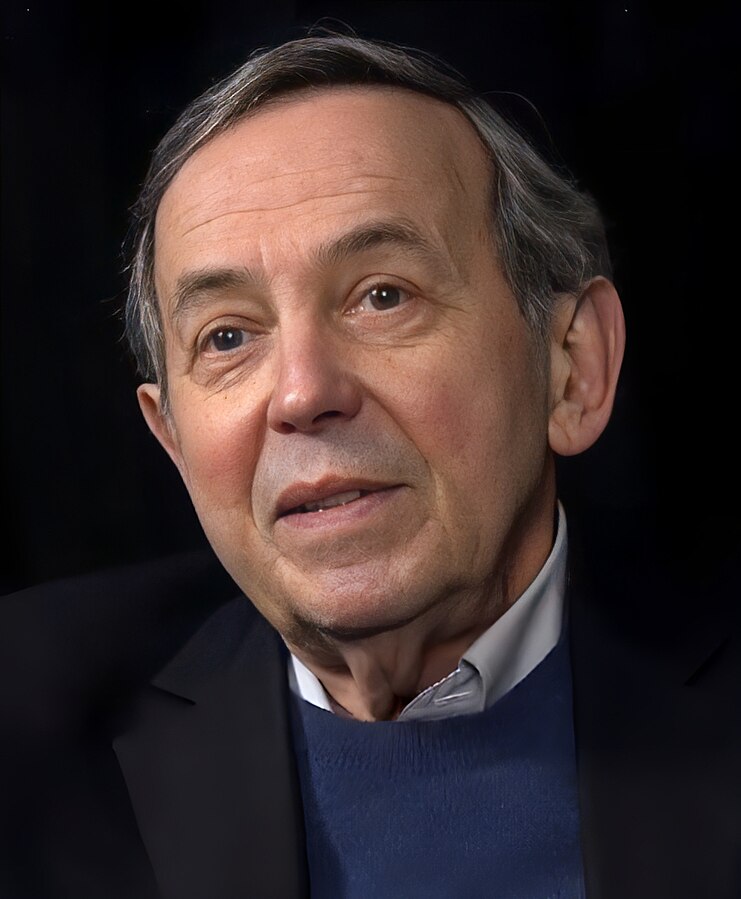

Spécialiste reconnu de l’histoire de l’édition, Jean-Yves Mollier a consacré plusieurs ouvrages à la concentration médiatique en France, notamment par l’étude du groupe Hachette. Voici quelques pages de sa synthèse, Brève histoire de la concentration dans le monde du livre. De l’échec de Lagardère face à Bouygues pour le rachat de TF1 à l’aventure désastreuse de La 5, aux ventes immobilières mirobolantes qui financent l’expansion, jusqu’à la mainmise sur les manuels scolaires, l’auteur révèle comment ce géant de l’édition a façonné, par sa stratégie capitalistique, le paysage médiatique français des années 1980-1990. Nous remercions l’auteur et les éditions Libertalia d’avoir bien voulu accepter la publication de cet extrait.

Avec Jean-Luc Lagardère aux commandes des destinées de la Librairie Hachette en décembre 1980, on assista à l’élaboration d’une stratégie de conquête des médias qui aurait pu aboutir si, au dernier moment, Jacques Chirac, Premier ministre d’un gouvernement de cohabitation en 1986, n’avait préféré soutenir Francis Bouygues lors de la privatisation de la première chaîne de télévision nationale un an plus tard. Si on veut comprendre les raisons de ce choix, il faut admettre que les entreprises du BTP étaient devenues les plus gros fournisseurs de contributions financières aux partis politiques, comme le prouvent à la fois l’affaire de la «cassette de Jean-Claude Méry» sur le financement des HLM de Paris et celui du Rassemblement pour la République (RPR)[1], et les dossiers Urba-Graco pour le Parti socialiste[2]. Au-delà des questions de personnes et des explications psychologiques développées par de nombreux observateurs, c’est l’analyse financière qui éclaire l’échec de Jean-Luc Lagardère dans sa tentative de se voir attribuer TF1. La suite est connue : considérant qu’il fallait couronner son empire médiatique par la possession d’une chaîne de télévision, il se laissa embarquer par Silvio Berlusconi dans l’aventure de «La 5» où il reprit, en 1990, les parts de Robert Hersant, le patron du Figaro, avant d’être emporté, en 1992, par la faillite de la chaîne qui lui aura coûté plus de sept milliards de francs[3]. C’est la Librairie Hachette qui avait apporté l’argent du rachat de «La 5» puisque la vente du siège des NMPP (40 000m²) rapporta, en 1990, la somme mirobolante, pour l’époque, de 2 784 000 000 de francs (plus de 600 millions d’euros). Enthousiasmé par le résultat de cette transaction, Jean-Luc Lagardère fit couler la copie de ce chèque fabuleux versé par le notaire dans un moule de plastique dont il offrit une copie à ses principaux cadres[4]!

Avec Jean-Luc Lagardère aux commandes des destinées de la Librairie Hachette en décembre 1980, on assista à l’élaboration d’une stratégie de conquête des médias qui aurait pu aboutir si, au dernier moment, Jacques Chirac, Premier ministre d’un gouvernement de cohabitation en 1986, n’avait préféré soutenir Francis Bouygues lors de la privatisation de la première chaîne de télévision nationale un an plus tard. Si on veut comprendre les raisons de ce choix, il faut admettre que les entreprises du BTP étaient devenues les plus gros fournisseurs de contributions financières aux partis politiques, comme le prouvent à la fois l’affaire de la «cassette de Jean-Claude Méry» sur le financement des HLM de Paris et celui du Rassemblement pour la République (RPR)[1], et les dossiers Urba-Graco pour le Parti socialiste[2]. Au-delà des questions de personnes et des explications psychologiques développées par de nombreux observateurs, c’est l’analyse financière qui éclaire l’échec de Jean-Luc Lagardère dans sa tentative de se voir attribuer TF1. La suite est connue : considérant qu’il fallait couronner son empire médiatique par la possession d’une chaîne de télévision, il se laissa embarquer par Silvio Berlusconi dans l’aventure de «La 5» où il reprit, en 1990, les parts de Robert Hersant, le patron du Figaro, avant d’être emporté, en 1992, par la faillite de la chaîne qui lui aura coûté plus de sept milliards de francs[3]. C’est la Librairie Hachette qui avait apporté l’argent du rachat de «La 5» puisque la vente du siège des NMPP (40 000m²) rapporta, en 1990, la somme mirobolante, pour l’époque, de 2 784 000 000 de francs (plus de 600 millions d’euros). Enthousiasmé par le résultat de cette transaction, Jean-Luc Lagardère fit couler la copie de ce chèque fabuleux versé par le notaire dans un moule de plastique dont il offrit une copie à ses principaux cadres[4]!

Cette vente qui sera suivie, en 1995, de celle des immeubles formant le siège historique de l’entreprise au quartier Latin avait permis de renflouer les caisses du groupe, mais il avait fallu fusionner Matra et Hachette en 1992 pour éviter de perdre le contrôle de ces entreprises dont «l’acrobate», selon le surnom donné par la presse, ne possédait qu’une partie minoritaire des actions[5]. Un an plus tard, Hachette était dépassé par le nouveau numéro 1 de l’édition française, le Groupe de la Cité, dont l’un des membres fondateurs, la CEP Communication, l’avait empêché d’absorber les éditions Larousse en 1984[6]. Cet échec apparaissait comme le signe d’un renforcement de la concurrence dans un univers où, jusqu’aux années 1980, la Librairie puis le groupe Hachette avaient rencontré peu de résistance. Depuis la Libération, la croissance interne avait continué et les rachats successifs des maisons d’édition Grasset en 1954, Fayard en 1958, Fasquelle en 1959 et Stock en 1961 avaient permis à la LGF, la Librairie générale française, une filiale créée en 1922, d’être réanimée par Henri Filipacchi afin de lancer le «Livre de poche» en 1953 et d’en faire un leader des ventes dix ans plus tard. Le retrait de Gallimard qui crée sa propre collection, «Folio», en 1972, portera un premier coup sévère à cette marche en avant, mais le partenariat signé avec le groupe Torstar de Toronto en 1985 permit d’obtenir la diffusion des collections «Harlequin» en France, ce qui devait constituer un débouché important pour les kiosques de gares, avec ses 20 millions de volumes vendus chaque année entre 1985 et 2000.

Désormais davantage tourné vers l’étranger que vers l’Hexagone, le groupe Hachette accélère sa conquête des marchés extérieurs. Ce sera le cas avec le rachat de Grolier aux Etats-Unis et de Salvat en Espagne en 1988, ces deux entreprises spécialisées dans la fabrication des encyclopédies lui ouvrant la porte des marchés nord et sud-américain. Dix ans plus tard, la reprise des maisons d’édition Orion et Cassell PLC en Grande-Bretagne renforcera cette orientation stratégique devenue indispensable dans un monde de plus en plus globalisé[7]. La Librairie Hachette n’en oublie pas, pour autant, de saisir les opportunités qui se présentent sur le marché français et, en 1993, la maison Calmann-Lévy, indépendante depuis 1836, passe sous la coupe du géant, comme Hatier, Foucher et Didier, dans le domaine du livre scolaire, et Fernand Hazan dans le livre d’art, en 1996. A cette date, Hachette se partage le marché du livre scolaire en France avec le Groupe de la Cité, propriétaire de Bordas, Dunod, Larousse et Nathan, et l’on assiste à de nombreuses protestations dans ce secteur contre les dangers que cette concentration fait subir aux rédacteurs de manuels scolaires. Vite étouffé, le pamphlet rédigé par une linguiste, Hélène Huot, et intitulé Dans la jungle des manuels scolaires, mettait pourtant le doigt sur un problème réel, la collusion entre un certain nombre d’inspecteurs généraux du ministère de l’Education nationale et les maisons d’édition scolaire les plus puissantes[8]. Conscient des risques que pouvait entraîner cette proximité entre les deux univers du privé et du public, le ministère devait réagir, demander un rapport et modifier en profondeur les règles d’attribution des marchés publics en transférant au Conseil national des programmes le soin d’élaborer les instructions transmises désormais à tous les éditeurs au même moment[9].