Dans cet article, Françoise Davisse, réalisatrice de documentaire, explique en quoi ce métier qui vise à interroger le réel par la création dans un dialogue démocratique est un combat qu’elle mène depuis 30 ans. Celui-ci consiste à braver les diktats qui s’imposent de plus en plus au service public : règne de l’audimat et du management, censures, histoires lissées, invisibilisation des classes populaires, conservatisme réactionnaire, essentialisation, baisse des moyens. L : être l’espace où se créent et se confrontent les récits, où se construit une culture commune, conflictuelle et vivante.

Je viens parler de ce que je fais depuis 30 ans, des documentaires pour la télévision. Une manière d’illustrer pourquoi les milliardaires fascisants s’incrustent et pourquoi il faudrait se passionner autant qu’eux pour définir ce que devrait être ce précieux bien commun, les médias de service public.

Petite je voulais «filmer les gens». Personne autour de moi n’était du milieu télé ou ciné. Mais j’avais la certitude que c’est cela que je voulais faire, sans rien connaître du documentaire (rien que le nom, je le trouvais chiant) ni de cet univers. Cela fait donc trente ans que je «filme les gens». Le plus souvent pour la télévision, pour que «tous les gens» regardent. La télévision, c’est quand même ce que tout le monde voit, le premier vecteur de culture commune.

Pour moi, les images du réel sont Le média, La médiation, par excellence. Un documentaire, c’est la rencontre entre toute une équipe au travail et les gens filmés, racontée à des gens qui regardent. Toute la création est orientée vers une question «ces images et ces sons qui défilent, comment celui qui regardent va les saisir?». Les questions de domination, de représentation et d’émancipation se posent à chaque étape.

«Qui a le droit de filmer ? Qui décide de ce qu’on raconte, de comment on le raconte? Qui décide ce qui “va plaire”, de ce que “veulent voir les gens”?». Je savais en démarrant le métier que ce serait un combat. Je venais de banlieue («ah oui, Vitry c’est loin dis donc», me disait-on dans mes premières années de télévision), j’étais une femme, communiste…

Mon histoire, c’est celle d’une découverte fabuleuse sur qui, comment, quoi raconter, et une baffe monumentale sur ce qui se trame dans le service public.

Donc pour faire un film, je rencontre des gens, je les écoute, je me documente sur l’histoire, la géographie, la sociologie, les discours liés aux questions qu’ils et elles soulèvent, je choisis la manière de les filmer, de les interroger. Je traduis cet échange en montage son et image, commentaire ou pas, etc… En voyant défiler le film, j’imagine le spectateur éprouver, s’interroger, penser… sans pour autant qu’il ne perde le fil, sans qu’il «décroche» en se disant «ce n’est pas pour moi», et sans en rabattre non plus sur mon regard. Ca, c’est mon travail, notre travail d’équipe. Cela porte un nom «la création». Un bel exercice de dialogue démocratique.

La télévision publique doit être l’espace de récits multiples, chez les filmeurs comme chez les filmés

A quoi peut bien servir la télévision de service public, sinon à être cet espace pluraliste qui fait place à tous, fait se rencontrer des manières de voir différentes, en s’attelant à faire place à tous les milieux, à leurs interrogations, leurs modes de discussion. C’est dire pour cela la nécessité de récits multiples, portés par des points de vue pluriels, le besoin de présence parmi les filmeurs comme chez les filmés de personnes de tous horizons. C’est dire aussi que tout est à bâtir sur ce que doit être la représentation du monde, des mondes à la télévision.

Info, documentaire fiction ou émission, il ne s’agit pas juste de questions éditoriales, je peux témoigner que la télé est un endroit qui absorbe comme un buvard les rapports de force idéologiques et politiques d’une époque.

Un exemple : les classes populaires. Côté télé privée, l’affaire est entendue, de «L’amour est dans le pré» aux «Marseillais», le miroir tendu aux classes populaires est essentiellement la télé-réalité. Mais le service public rend-il mieux compte de leurs interrogations, de leur inventivité, dialogue-t-il avec eux ? Pour rappel, France O a été supprimée, ainsi que toutes les émissions ayant pour cadre la banlieue. Il reste le fait divers, la consommation, les micro trottoirs… Des documentaires «sur» les milieux populaires, il y en a, régulièrement, mais deux choses me marquent: d’une part, ce sont des sujets «en soi» (les filles «de banlieue» , l’école «en banlieue», les «paysans») sans se demander pourquoi ces personnes n’ont pas leur place dans tous les sujets ; d’autre part, il y a une sorte de norme un peu exotique à «parler du peuple» comme si les films s’adressaient à un monde de couches plus aisées, avec une demande non dite de «rentrer dans la norme» qui pèse sur les réalisateurs et réalisatrices qui «viennent» d’en bas. Mais pire encore, au nom bien entendu de «ce qui marche», ce qui fait audimat, j’ai souvent eu la sensation que s’accélère une vision réduite, celle du monde d’en haut, sur «ce que veulent» les gens d’en bas.

Documentaires ou fiction, nous sommes maintenant tenus de fabriquer des «contenus» (c’est comme cela que ça s’appelle). Et cette «norme» joue un effet de pression, une sorte de censure sur les mots et les images acceptés dans les documentaires.

Faut-il offrir des mots, de la connaissance, des imaginaires ou faire «simple» en formatant tous les sujets sur le registre répétitif «de l’événement hors normes, résiliant, bienveillant»? Faut-il faire état des contradictions ou se targuer d’énoncer le vrai et le faux ? Faut-il exprimer des conflits ou bien désigner des victimes et blâmer des coupables ? Faut-il aller filmer la découverte et le voyage touristique ou faire état du fonctionnement conflictuel des rapports humains ? Les diffuseurs de télévision veulent de l’émotion, de l’identification, de la surprise, et je suis bien d’accord qu’un film repose sur ces sensations. Mais faut-il toujours utiliser les même mots-valises, la même musique aux même endroits ? J’ai pu entendre que faire un film sur les femmes africaines qui gardent des enfants à Paris et laisse les leurs à la maison ne permettait pas l’identification. J’ai bataillé pour expliquer que l’émotion pouvait être plus variée que de voir quelqu’un pleurer, qu’un spectateur pouvait aussi se sentir solidaire ou en colère, se mettre à la place d’un personnage ou ne pas être d’accord avec lui.

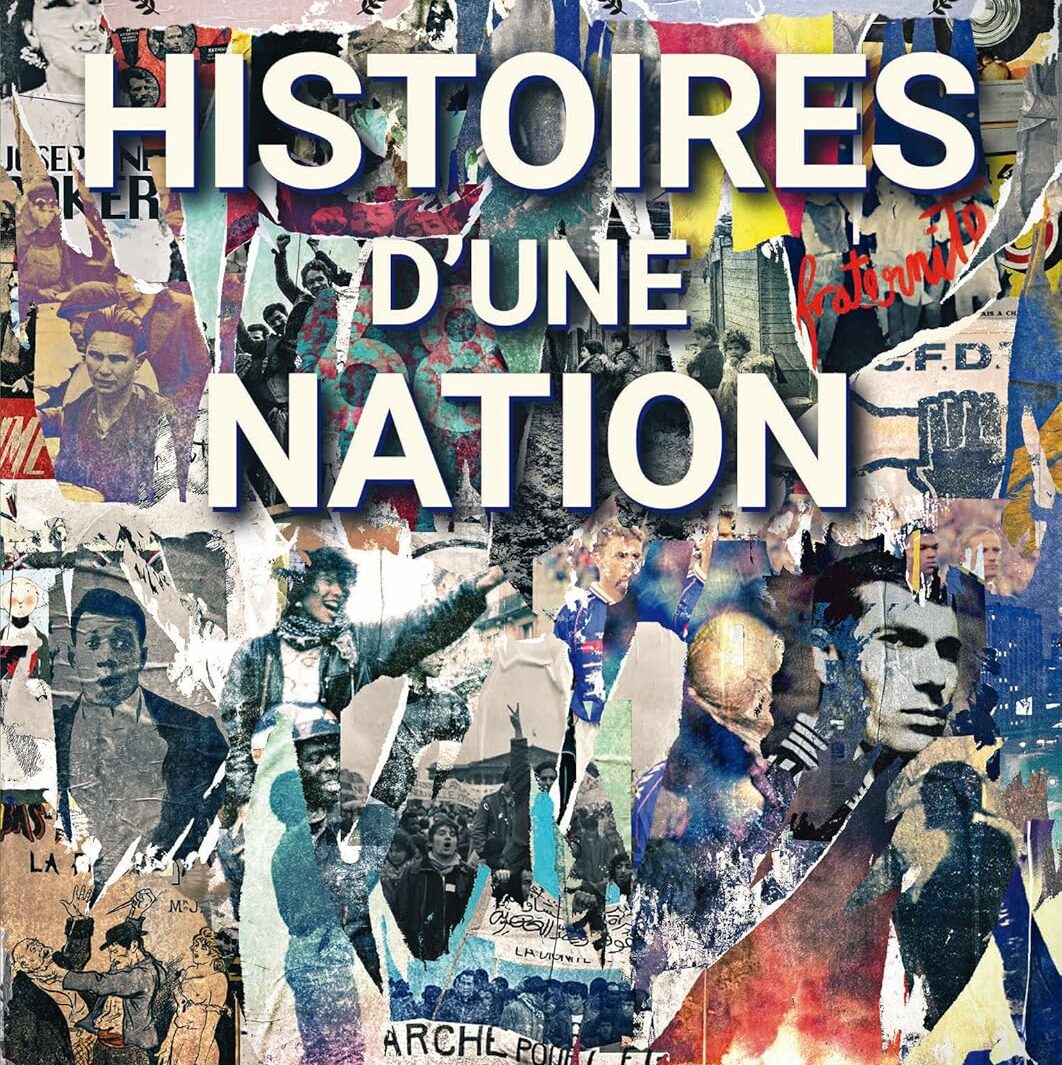

Histoires d’une nation, une belle aventure documentaire et une sacrée bataille pour préserver notre travail d’auteur·es

J’ai pu faire l’expérience du documentaire prime time, haut lieu du formatage car il est admis par tous, du diffuseur aux réalisateurs, qu’à cette heure là il ne peut s’agir de création.

Je suis super fière d’avoir pu, grâce aux savoir-faire de toute une équipe, et aussi aux conflits puissants qu’a généré la fabrication, proposer à une heure de grande écoute des «Histoires d’une nation» qui bouleversent le roman national et donnent vraiment la parole à des intervenants de tous milieux sur un pied d’égalité. Mais cette expérience m’a aussi beaucoup interrogée sur les écueils de la télé publique.

La première série était sur la France, pays d’immigration. Jusqu’au bout, notre bataille d’auteur·es avec Carl Aderhold a été de ne pas faire une «histoire de l’immigration», mais bien de rejouer l’histoire de la nation française en la regardant comme un pays d’immigration. Le travail, hyper complexe et passionnant, était pour nous de ne jamais lâcher le contexte historique, de ne pas faire de raccourci, de ne pas gommer les contradictions, tout en étant simple et en laissant la place aux récits des interviewés. En prime time, c’est rare, et de pire en pire puisque les récits historiques du prime sont plutôt du côté de Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. La chance pour notre liberté éditoriale était que comme cet «événement» était une commande (pour montrer que le service public était capable de mettre en avant l’immigration en prime au moins une fois), il n’avait pas pour objectif premier l’audience, et comme en plus c’était «sur les immigrés» l’audience attendue n’était pas folle… En fait elle a battu des records. Le plus caractéristique, à mes yeux, a été le débat qui a suivi, qui reprenait sans problème tous les clichés habituels sur l’immigration, sans tenir compte de ce qui se disait dans les documentaires.

Nous avons ensuite proposé deux autres séries sur la construction de la nation : regarder du côté de l’amour et des rapports hommes femmes, et du côté de l’école. Autant l’immigration, un sujet qui, au fond, ne concerne que les milieux populaires, n’a pas donné lieu a de fortes réactions des diffuseurs, autant les deux autres thèmes, fortement liés à la bourgeoisie, ont créé des conflits majeurs avec la responsable des programmes. Pour nous, c’étaient des conflits politiques et idéologiques. Mais pas pour la chaîne: les refus, les censures de certains mots étaient toujours justifiés par l’importance du prime, le fait de ne froisser personne. Notre opposition prouvait que nous n’étions pas de bons professionnels, que nous ne comprenions pas ce qui «marche» ou pas.

La dernière série, «Histoires d’une nation, l’école», a donné lieu a une bataille épique. Que nous avons en grande partie gagnée. Je la retrace ici, non pas pour me plaindre, mais comme exemple d’un fonctionnement, de la fabrique de ce que j’appelais alors les «chloronews».

«Face au populisme et au complotisme» à l’œuvre dans la société, disait la responsable des documentaires, l’école est un sujet brûlant, comme il y a eu l’assassinat de Samuel Patty, il faut «faire attention». La solution à ses yeux était de nettoyer l’histoire de toute aspérité, gommer les conflits, notamment ceux entre l’Etat et la population. Face aux fake news, voilà les «chloronews». La chaîne demandait carrément d’éviter certains mots : élite (pour un sujet sur l’école, pas facile), ouvriers (paysans ça passe bien, mais sinon le mieux est d’en rester à milieux modestes et milieux aisés), l’Etat ne met pas de «barrières» à la scolarité («on a du mal avec ce type de formule, mieux vaut parler de sélection»), «l’Etat veut» est à proscrire (trop complotiste), encore plus «l’école sert…», et même… le mot curé parce que ça peut être mal pris. Et puis, il ne faut pas dire que le régime de Pétain est une dictature, que les policiers sont venus chercher les enfants dans les classes pendant la Seconde Guerre mondiale («il n’y en a pas eu beaucoup», dixit la même personne).

C’est pour les colonies que la tension a été à son comble. Grâce à un magnifique témoignage, nous racontions comment les colonisés sont exclus du système scolaire républicain, et leur combat pour accéder au lycée français. La chaîne voulait présenter la chose autrement : insister sur l’analphabétisme, et valoriser quand même le lycée français. Pour nous, les leaders anticolonialistes se sont emparés d’un savoir qui ne leur était pas destiné, pour la chaîne, mieux valait dire que le lycée le leur a donné.

Une phrase déplaisait surtout : «L’instruction est une arme à double tranchant : d’un côté, les études servent à mettre des barrières, mais de l’autre, c’est le meilleur moyen pour les faire sauter».

La chaîne exigeait tout ce «nettoyage» dans une vision morale du bon discours que doit proposer la télévision au grand public. Nous pensions au contraire que la force de l’histoire, de ses conflits, de l’utilisation des mots justes, de l’information précise était ce que doit proposer la télévision publique. Comme un cas d’école (c’est le cas de le dire…), nous avons même pu comparer un commentaire enregistré, qui n’était pas le nôtre. Le montage s’était fait sans nous, avec nos textes, mais en élaguant les conflits, les contradictions… Ce n’était pas plus prime côté compréhension, mais sur le fond, la «chloronews» était à l’œuvre: la loi Debré, qui permet à l’Etat de financer les écoles privées, c’est trop compliqué, De Gaulle n’organise pas une école du tri en planifiant les besoins de main-d’œuvre, il ouvre les collèges, et comme il a trop de monde, il est bien obligé de trier et à la fin, les banlieues semblent être la seule cause des problèmes de l’école d’aujourd’hui… Ca nettoie, ça javélise : nous n’avons jamais eu de discussions sur des désaccords de fond, de grands débats historiques ou politiques énoncés, mais que d’énergie à lisser l’histoire.

Au final, à la suite d’une bataille épique de plusieurs mois, nous avons repris, en grande partie, la main sur les films. Mais depuis, nous n’en avons pas refait. Bien sûr, beaucoup me disent que ça, c’est la pression du prime time. Je pense au contraire que cette aventure soulevait des fonctionnements qui se sont établis et s’aggravent. La télé publique lutte contre les fake news et les manipulations, mais elle est enfermée dans ses représentations d’un petit milieu qui regarde le monde avec son prisme et sa morale, et son idéologie dominante sans s’en apercevoir.

Dans cette époque de fascisation des médias, de tension, et face aux besoins de confronter les points de vue, l’audiovisuel public ne s’en sortira pas en calquant les pratiques du privé, pour son management comme pour toucher le public.

La pression sur le contenu se niche dans l’organisation du travail, le management et les choix éditoriaux

Je crains que pour la nouvelle génération de «raconteurs d’histoires» ce soit bien plus difficile. Ils apprennent leur métier dans des conditions de travail et des attendus idéologiques qui laissent peu de place à autre chose que les vues des donneurs d’ordre. Le contrôle et l’obéissance prennent le pas sur la création.

Il n’y a pas forcément «d’ordre» explicite venu d’en haut, la pression sur le contenu se niche dans l’organisation du travail, le management et les choix éditoriaux. Le «savoir-faire» demandé est d’aller vite : vite pour filmer les gens, vite pour le montage, savoir compter sur les machines et l’IA pour «sortir» un film propre. L’exigence professionnelle d’avoir le temps pour le montage, ou d’écrire après avoir longuement «repéré» sur le terrain, sont devenus des caprices, des incompétences même parfois.

A ma grande surprise, notre métier a glissé d’auteur à exécutant

Je l’avoue, je n’ai longtemps pas bien lu mes contrats. Il faut dire que dans ce milieu, la confiance, les «bonnes relations» sont mises en avant. Juste après notre aventure, une charte «tripartite entre les auteur·e, les réalisateur·rices, producteur·rices et France Télévisions» a été signée, avec comme «principe général» que «toutes les décisions relatives à l’œuvre se prennent dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun, dans un dialogue constant et bienveillant entre les parties»… Derrière ce miel, il y a le contrat, exigé par ces mêmes chaînes où «L’Auteur s’engage à se conformer aux instructions fournies par le Producteur et à procéder aux remaniements du texte qui pourraient lui être demandés par le Producteur», contrat qui fait aussi du réalisateur le responsable du budget, et de son dépassement.

Le producteur peut être le médiateur utile entre le réalisateur, la manière dont il voit son film, et les diffuseurs de la chaîne. Il est maintenant, le plus souvent, celui qui, à la demande de la chaîne et selon ce qui est écrit dans les contrats, «confie» à un auteur, un réalisateur, l’exécution d’un «contenu» de commande.

Au point que la même charte prend le soin d’écrire les rôles, celui de la chaine qui «définit seule la ligne éditoriale… au vu d’une expertise fondée, notamment, sur une vision des besoins de l’antenne, du coût de grille, de la connaissance du public (sic), de la gestion des stocks, des besoins et des contraintes de la programmation et de la communication», le producteur qui «assure la responsabilité artistique, technique, etc. de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle».

Et l’auteur·e ? «Il peut être à l’origine du projet documentaire». Cette charte lui reconnaît toujours la liberté des choix, mais prend soin de faire la différence entre les auteur ·es scénaristes et les réalisateurs·rices. A première vue rien à redire, ça ressemble au cinéma, et puis ça «met des savoir- faire au service de l’œuvre», comme il est écrit.

Dans les faits, j’ai vu s’installer une division du travail toujours plus poussée qui permet aux producteurs et diffuseurs de contrôler le contenu. Réalisateurs, monteurs, auteurs sont choisis séparément, les opposer permet de garder la main sur le sens. Il n’est pas rare que le film se termine sans l’un ou l’autre. Les reportages (qui sont quand même une bonne partie des «documentaires» télé) peuvent être écrits par un auteur qui ne va pas sur le terrain, un «fixeur» trouve les personnages, parfois même un cadreur local filme sur les indications en visio du réalisateur, dont seul le savoir-faire image est mis en avant. Il n’a pas à connaître le sujet («c’est mieux, il a un regard plus frais», ai-je entendu plusieurs fois). Au bout de la chaîne, les gens qu’on filme, «castés» selon le jargon du métier, ne voient même pas celui à qui ils donnent leur image.

Je ne renonce pas à espérer dans cet espace de dialogue commun qu’est le service public

Il est difficile de raconter tout cela. D’une part parce que dans ce milieu, cela revient à apparaître comme frustrée, d’autre part parce que le service public a besoin d’être défendu. Ces derniers temps, les évictions à France Inter, les réactions des journalistes de France 2, le texte des actrices et acteurs des fictions télé mettent au jour la crise dans laquelle ces fonctionnements plongent le service public. En ce moment, à France Télévision, même la présidente semble s’inquiéter de la puissance prise par les médias aux mains de l’extrême droite. Copier le management, les critères de gestion, d’audience, de programmation et même les mots du privé ne me semblent pas être la solution pour faire face à ce danger. La description de ce système raconte, en creux, ce que le média télé pourrait être d’autre. La télévision mérite mieux que cela : je ne renonce pas à espérer dans cet espace de dialogue commun qu’est le service public.

Nous pouvons le sauver, en soulevant cette question : la télé pour quoi faire ? Une télé pour faire émerger la créativité, des expressions multiples, le débat aussi.

De la même manière que les réacs imposent leurs goûts et leurs choix, je rêve d’espace où pourraient advenir documentaires, émissions, images, représentation des mondes, à même de faire émerger la créativité, les idées neuves et le débat.