En Guadeloupe et en Martinique, les syndicats endossent une fonction politique de premier plan. Dans cet article, Pierre Odin explique comment ils sont à la croisée de plusieurs mondes : ceux du salariat, de la contestation politique, des luttes anticolonialistes et des revendications identitaires. Loin d’être une anomalie, cette configuration traduit une histoire spécifique, marquée par la colonisation, les luttes ouvrières et une quête d’émancipation toujours vivace dans un contexte où les hiérarchies sociales restent fortement racialisées.

En Guadeloupe et en Martinique, les syndicats occupent une place singulière. Porteurs de revendications sociales, ils endossent aussi une fonction politique de premier plan. Depuis les grandes grèves des années 1960-1970 jusqu’aux différentes vagues de mobilisations survenues après la grande grève de 2009[1], les syndicats sont restés des acteurs majeurs des conflits sociaux. Ils se trouvent à la croisée de plusieurs mondes : celui du salariat, bien sûr, mais aussi de la contestation politique, des luttes anticolonialistes et de revendications identitaires. C’est cette articulation particulière entre syndicalisme et politique – entre représentation des travailleurs et affirmation d’un projet de société – que cet article se propose de restituer. À partir des cas guadeloupéen et martiniquais, il s’agit de montrer que loin d’être une anomalie, cette configuration traduit une histoire spécifique, marquée par la colonisation, les luttes ouvrières et une quête d’émancipation toujours vivace.

Un syndicalisme historiquement anticolonialiste

À l’image de ce que l’on observe dans le syndicalisme français, le syndicalisme aux Antilles revêt une forte dimension politique[2]. Mais cette politisation y prend une tournure spécifique : elle est profondément marquée par l’histoire coloniale et s’inscrit dans une logique de lutte anticolonialiste. Les principaux syndicats guadeloupéens et martiniquais trouvent leur origine dans des courants révolutionnaires ou indépendantistes. L’Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), fondée en 1973, hérite directement des luttes anticolonialistes de mai 1967[3] et des mouvements étudiants des années 1960. Elle se définit comme un « syndicat de libération nationale », porteur d’un projet global de transformation sociale, culturelle et politique[4].

Au-delà du cas spécifique de l’UGTG, cette politisation se manifeste par la surreprésentation des personnes encartées politiquement parmi les militants syndicaux[5]. Du côté de la CGT Guadeloupe et de la CGT Martinique, ces centrales ont d’abord été liées aux partis communistes guadeloupéen et martiniquais, avant d’être marquées par le militantisme de Combat Ouvrier, organisation sœur de Lutte Ouvrière, dont se réclament plusieurs dirigeants syndicaux de premier plan sur chacune des deux îles. Ce multi-positionnement se retrouve également dans l’influence historique des trotskistes du Groupe révolution socialiste au sein de la CDMT (Centrale démocratique martiniquaise du Travail, ex-CFDT), ou dans les liens noués entre la CSTM (Centrale syndicale des travailleurs de la Martinique) et le Mouvement pour l’indépendance de la Martinique (MIM), une organisation autonomiste très implantée électoralement.

Enfin, cette politisation ne signifie pas nécessairement dépendance partisane : nombre de militants sont à la fois syndicalistes et membres du « mouvman kiltirèl» (associations culturelles, groupes carnavalesques), donnant au militantisme une dimension identitaire, intimement liée à l’éducation populaire et à la mémoire des luttes anticolonialistes[6]. Ce positionnement pluriel a longtemps conforté l’ancrage des syndicats dans l’espace des mouvements sociaux et favorisé une politisation critique à l’égard des institutions, tant en Guadeloupe qu’en Martinique.

Mais ce paysage syndical fortement politisé ne saurait être réduit à ses composantes les plus contestataires. En Guadeloupe comme en Martinique, les principaux bastions syndicaux se situent dans la fonction publique – hôpitaux, collectivités territoriales, éducation nationale – y compris pour les organisations les plus radicalement anticolonialistes. Ces secteurs constituent des espaces stratégiques où s’expriment des formes de mobilisation ancrées dans des logiques de service public et d’accès aux droits, souvent articulées à une critique plus globale de la gestion étatique.

Toutefois, ces bastions syndicaux sont également le lieu d’une pluralité d’approches. Des syndicats comme la FSU ou l’UNSA, bien implantés localement, incarnent une autre orientation : ils s’inscrivent dans une logique plus institutionnelle, davantage tournée vers la négociation, l’expertise statutaire et la participation aux instances paritaires. Cette orientation s’accompagne d’un lien plus fort avec les directions nationales, qui façonnent en partie leurs positionnements. Sans ignorer les spécificités antillaises ou les mémoires de lutte, ces organisations tendent à se tenir à distance des références anticolonialistes explicites qui structurent une partie du champ syndical. Leur présence, notamment dans le secteur éducatif, montre que la conflictualité politique ne résume pas à elle seule l’espace syndical local, traversé aussi par des logiques professionnelles, sectorielles et parfois plus proches des configurations hexagonales.

Une centralité syndicale dans les luttes sociales… fragilisée

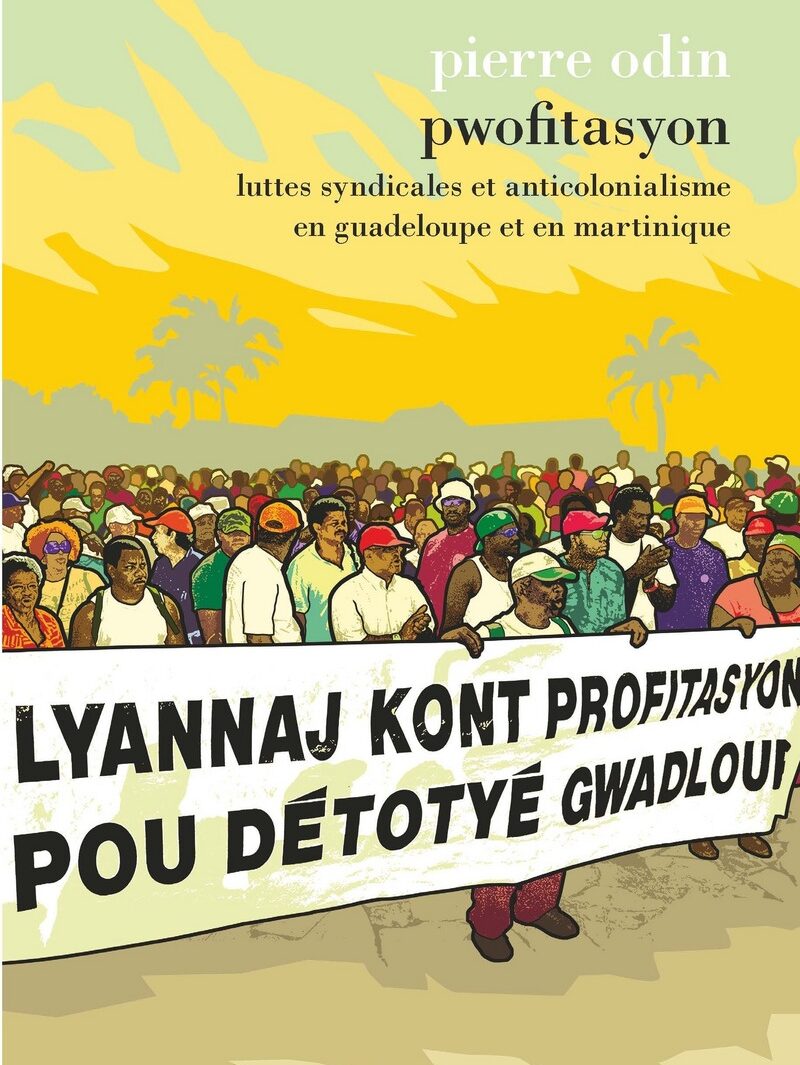

En 2009, la grève générale menée par le collectif Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP, « Collectif contre l’exploitation outrancière ») en Guadeloupe et le K5F (Kolectif 5 Févrié) en Martinique a illustré de manière éclatante la centralité du fait syndical dans les mobilisations antillaises. À travers le mot d’ordre de lutte contre la pwofitasyon (exploitation), les syndicats ont su fédérer une large coalition autour des inégalités structurelles, du chômage, du coût de la vie et de la dépendance économique. Cette capacité d’agrégation tenait à la fois à l’enracinement social des syndicats, à leur légitimité historique issue des luttes anticolonialistes, et à la force symbolique d’un cadrage unificateur structuré autour d’une critique du colonialisme et d’un projet d’émancipation populaire.

En 2021, dans un contexte de crise sanitaire, les syndicats sont de nouveau en première ligne pour contester l’obligation vaccinale des soignants[7], dans un contexte guadeloupéen marqué par une forte défiance envers le vaccin[8] et par des épisodes de violences[9]. Mais la donne a changé. Si l’UGTG conserve une capacité de mobilisation réelle, le mouvement révèle aussi des fractures : tensions internes, désaccords sur la vaccination, difficultés à maintenir une unité d’action aussi durable que par le passé. D’un côté, l’UGTG reste une force puissante, capable de cristalliser les ressentiments sociaux et de porter un projet d’autodétermination. De l’autre, elle tend parfois à durcir sa ligne au détriment d’une plus large inclusion.

En Martinique comme en Guadeloupe, les syndicats sont parfois débordés par des collectifs citoyens plus souples, comme Moun Gwadloup ou le RRPRAC (Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens), également portés par des logiques identitaires, mais plus imprévisibles politiquement. Cette montée en puissance de collectifs non syndiqués témoigne d’un brouillage du champ protestataire, où la perte d’hégémonie des syndicats ouvre la voie à des recompositions ambivalentes.

La racialisation des hiérarchies sociales, très marquée en Guadeloupe comme en Martinique, irrigue en profondeur ces dynamiques de mobilisation. Héritiers d’un passé esclavagiste et colonial, ces territoires sont traversés par une inégalité raciale structurelle : les personnes blanches occupent l’essentiel des postes de pouvoir, de direction et des professions supérieures, tandis que les personnes noires ou indo-descendantes sont surreprésentées dans les emplois précaires, les emplois précaires ou le chômage. Cette lecture racialisée des rapports sociaux – où propriétaires et patrons sont perçus comme « Blancs », « Békés [10]» ou « métros[11] » et les travailleurs comme « Noirs » – structure depuis longtemps le discours syndical anticolonialiste et participe de son ancrage populaire. Mais elle est aujourd’hui aussi réappropriée, parfois de manière confuse, par des acteurs nouveaux, qui investissent le champ de la contestation avec des références afro-centrées, panafricaines ou « décoloniales ».

Ces collectifs, en l’absence d’organisations de masse stables et reconnues, mobilisent un répertoire de justice mémorielle, de réparation et de critique du « pacte colonial », articulant dénonciation du pouvoir économique béké, des élites locales jugées corrompues et de l’État perçu comme absent ou méprisant. Mais cette dynamique identitaire, malgré sa radicalité affichée, se caractérise aussi par une certaine ambivalence idéologique et une porosité vis-à-vis de l’extrême-droite. Elle témoigne d’aspirations apparemment contradictoires, oscillant entre anticolonialisme et discours réactionnaires : une constellation protestataire où se mêlent affirmations de dignité et conservatisme moral vis-à-vis des minorités de genre, dénonciation du racisme systémique et discours sécuritaires – voire xénophobes – à l’égard des populations migrantes issues des pays voisins de la Caraïbe, critique du colonialisme sur le plan économique et appel à « plus d’État » pour garantir la régulation des prix, l’accès à l’eau potable, ou la protection sociale[12].

La centralité syndicale s’en trouve fragilisée – non pas parce que les syndicats auraient perdu toute capacité d’organisation, mais parce que leur cadre idéologique, forgé dans les luttes anticolonialistes des décennies passées, ne suffit plus à agréger des colères devenues plus hétérogènes, plus éclatées. Le cadrage anticolonialiste reste mobilisateur, mais il se heurte à une fragmentation des revendications et à la mutation des formes d’engagement. À l’arrière-plan, la question de l’unité syndicale demeure ouverte : peut-elle être reconstruite sur de nouvelles bases, à l’heure où les identifications sociales et professionnelles deviennent plus disjointes ? Les crises sociales de 2021 et 2024 ont mis en lumière les limites du « peuple guadeloupéen » ou « martiniquais » comme catégorie homogène, face à une réalité sociale de plus en plus fragmentée.

Conclusion

Syndicats politiques, syndicats populaires, syndicats anticolonialistes : en Guadeloupe et en Martinique, les organisations syndicales se tiennent à l’intersection de ces dimensions. Leur ancrage politique ne les éloigne pas du quotidien des salariés, bien au contraire. Il traduit une histoire longue de luttes et de résistances, au sein de laquelle les identifications de classe et de race sont enchevêtrées. Mais cette fonction politique est aujourd’hui mise à l’épreuve. Dans un contexte d’inégalités persistantes associées à la vie chère, de dysfonctionnements structurels et de services publics en crise, les syndicats antillais continuent de jouer un rôle crucial. Leur avenir politique passe sans doute par une capacité à se réinventer, à reconstruire des alliances larges, à éviter les logiques de représentation trop exclusives. Pour rester des forces vives du mouvement social, les syndicats doivent affronter la précarisation croissante du salariat et la défiance envers les institutions. C’est probablement aussi en repensant leur propre fonctionnement – pour le rendre plus inclusif, plus démocratique, plus en phase avec les nouvelles formes d’engagement – qu’ils pourront retrouver leur vitalité.