Pour Frédéric Mellier, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023 a été un révélateur de l’absence de lien organique entre les dynamiques sociales et le champ politique, privant l’unité syndicale et la mobilisation populaire d’un débouché politique. Il propose dans cet article d’en tirer les enseignements pour co-construire une nouvelle hégémonie au service d’un véritable projet d’émancipation.

Introduction: héritages, mutations et impasses

Les relations entre organisations syndicales et partis politiques sont aussi anciennes que le mouvement ouvrier lui-même. En France, la charte d’Amiens (1906) marque une séparation fonctionnelle souvent érigée en dogme entre lutte revendicative et action politique (voir l’article de David Chaurand). Pourtant, comme le rappelle Aymeric Seassau, dans toute l’Europe les conquêtes sociales ont résulté de convergences fécondes entre mobilisations syndicales et relais institutionnels portés par des partis politiques défendant les intérêts du monde du travail.

Mais il ne suffit pas de réactiver des schémas anciens. Les transformations du salariat, la crise des services publics et les impasses d’une représentation politique de plus en plus personnalisée exigent une réinvention des formes d’organisation, des finalités, et des outils démocratiques. Le salariat contemporain n’est plus une classe homogène autour d’un noyau ouvrier ; les services publics ne peuvent plus être pensés uniquement comme monopoles d’État ; la construction politique ne peut plus s’appuyer sur des « blocs » sociaux figés, mais doit viser une unité dynamique, stratégique du salariat.

De la bataille des retraites à l’exigence d’un front social et politique durable

La séquence de la réforme des retraites de 2023 a agi comme un catalyseur. L’intersyndicale unie, portée par une large mobilisation de la population a imposé le débat social malgré le passage en force du gouvernement. Ce fut un moment rare de conscience collective, de lien entre des catégories sociales habituellement disjointes. L’unité syndicale a été réelle, durable, offensive.

Mais cette mobilisation n’a pas débouché sur une traduction politique immédiate. Le gouffre entre le mouvement social et la représentation politique s’est de nouveau révélé. La faiblesse du débouché parlementaire, la tentative d’hégémonie de certains partis ont mis en lumière une difficulté stratégique majeure : l’absence de lien organique, structuré, entre les dynamiques sociales et le champ politique. La mobilisation a reculé, sans victoire, faute d’alternative concrète, faute aussi de confiance dans un projet politique suffisamment porteur.

On ne peut d’ailleurs se contenter de laisser faire le travail aux organisations syndicales. Les forces politiques se doivent d’être force d’intervention en direction de la population afin d’appuyer la lutte, d’aider à la construire, d’apporter elle-même des réponses dans le débat politique.

La position du PCF dans le mouvement social contre la réforme des retraites

Le respect de la lutte syndicale, des propositions qui émergent des organisations ne doit aucunement empêcher les organisations politiques de produire leurs propres analyses et de les confronter à celles des organisations syndicales. Il existe encore une certaine timidité dans le Parti communiste français pour aller sur ce terrain qui relève sans doute de deux biais : le premier est bien sûr celui de l’histoire et la peur encore présente d’empiéter sur le champ syndical. Le deuxième peut relever d’un partage contestable qui viserait à laisser le champ revendicatif aux forces syndicales et le champ institutionnel aux forces politiques. Face à cela, le PCF a adopté une position claire : soutien, dialogue sans soumission, projection politique sans substitution. L’enjeu aujourd’hui est de construire une articulation nouvelle, qui ne repose ni sur la vieille idée de « courroie de transmission », ni sur l’opportunisme électoral, mais sur une stratégie d’unité entre le combat syndical et la transformation politique.

Aujourd’hui, l’urgence est à la coopération lucide, sur fond d’un double affaiblissement des forces organisées (syndicats et partis), et d’une offensive réactionnaire incarnée par l’extrême droite. Ni le retour au modèle vertical d’un parti dirigeant les luttes ni une stratégie populiste centrée sur l’incarnation personnelle ne permettent de répondre aux défis. Il faut construire un espace d’élaboration commune, respectueux de la souveraineté de chacun, mais tourné vers la co-construction d’un horizon émancipateur.

Cette vision théorique doit conduire à développer de nouvelles pratiques déjà existantes.

Le salariat, enjeu central de recomposition politique

Comme je l’ai déjà évoqué par ailleurs[1], la notion de bloc social figé est devenue obsolète. Le salariat représente aujourd’hui près de 90 % de la population active, mais il est traversé par des clivages profonds : ouvriers, employés, cadres, professions intermédiaires. Pourtant, les logiques de précarité, la perte de sens du travail, l’intensification des contraintes productives touchent l’ensemble de ces couches et fraction de la classe travailleuse.

Cette situation crée des contradictions internes, mais aussi des points de jonction objectifs entre les travailleurs. C’est à partir de là que syndicats et partis peuvent agir pour construire une conscience de classe élargie, capable de faire le lien entre expérience concrète du travail et projet de transformation sociale.

Les services publics comme terrain d’expérimentation démocratique

Loin d’être un domaine réservé de l’État, les services publics peuvent devenir un véritable terrain d’appropriation démocratique. L’expérience des comités de vigilance ferroviaire en est une illustration concrète, révélant tout le potentiel d’une nouvelle articulation entre organisations syndicales, politiques, et associations d’usagers.

Ces comités, avec leurs déclinaisons régionales, offrent des perspectives de rassemblement qui doivent nous interroger. Il est indéniable que, tant au niveau national que régional, la force syndicale est motrice, parfois même structurante. La bataille pour le fret ferroviaire en témoigne : elle est marquée, certes, par les décisions du gouvernement et de la Commission européenne, mais aussi par l’implication déterminante des organisations syndicales – notamment de la CGT, largement majoritaire à la SNCF – qui donnent le tempo. Les partis politiques (écologistes, PCF, PS, LFI) sont parties prenantes, mais laissent le syndicalisme prendre la tête de l’action.

En Nouvelle-Aquitaine, le comité de vigilance prend une forme un peu différente. Si, là encore, la CGT joue un rôle moteur, les associations d’usagers ont conquis une place essentielle. Elles sont force de proposition, tant sur le contenu des batailles que sur les formes d’action. Les organisations politiques (écologistes, PCF, LFI) y prennent également toute leur place.

Ce croisement d’expériences, de connaissances et de savoir-faire permet une intervention plus fine, plus percutante, de chacun dans son champ propre. Les élus développent une connaissance approfondie des réalités vécues par les usagers et les salariés, ce qui nourrit la qualité de leurs interventions institutionnelles. Les syndicats et les usagers, de leur côté, acquièrent une perception plus juste des contraintes politiques ou budgétaires à surmonter.

Au-delà de l’aventure humaine que cela représente, ce mode de coopération transforme profondément la manière de faire de la politique, au sens large du terme. Il ouvre pour tous les acteurs – syndicaux, politiques, associatifs – de nouvelles potentialités.

Ce comité articule luttes, expertise citoyenne et projet de gestion démocratique. Il montre qu’une nouvelle conception des services publics est possible : centrée sur les besoins, intégrant pleinement salariés et citoyens, et libérée des logiques technocratiques et de rentabilité.

C’est dans ces espaces que les partis politiques doivent intervenir, non pour diriger, mais pour outiller, relier, et traduire politiquement les aspirations collectives, en coopération avec les syndicats.

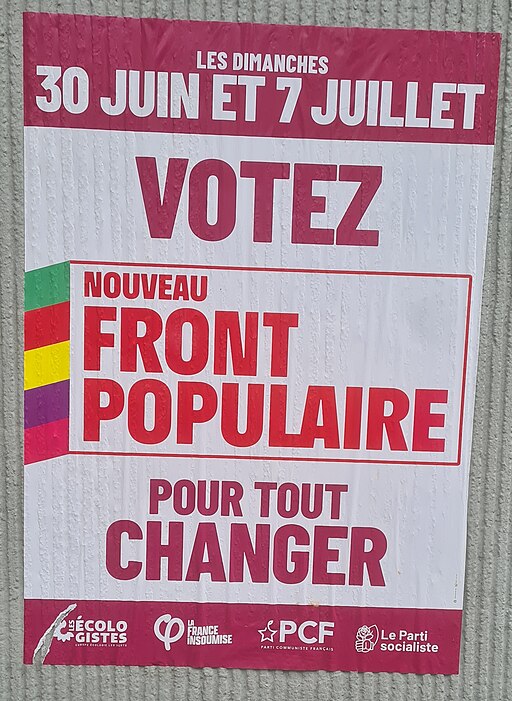

Le Nouveau Front populaire : opportunité ou piège ?

La constitution du Nouveau Front populaire dans la précipitation face à la menace de l’extrême droite pose de nombreuses questions. Il est salué pour son réflexe unitaire, mais critiqué pour sa verticalité, son faible ancrage dans les réalités sociales et syndicales. Peut-on construire une alternative politique durable sans base sociale organisée ?

Si ce Front populaire veut être plus qu’un cartel électoral, il devra :

- reconnaître le rôle central du salariat organisé dans la transformation ;

- associer les forces syndicales à l’élaboration du programme, pas seulement à son application ;

- créer des lieux de démocratie continue, au-delà des échéances électorales.

Le risque est grand d’une recomposition politicienne déconnectée du réel. Mais la présence du PCF, avec sa culture de lien au monde du travail, peut contribuer à faire de ce Front une passerelle vers un véritable projet d’émancipation.

Conclusion : pour une nouvelle grammaire des alliances

Il est temps de penser une nouvelle grammaire des relations entre syndicats et partis :

- non pas la séparation rigide ;

- non plus la subordination d’un pôle à l’autre ;

- mais une articulation stratégique fondée sur les luttes, l’intelligence collective, et la recherche d’une nouvelle hégémonie.

Cela suppose :

- une reconnaissance réciproque des rôles ;

- une analyse renouvelée du salariat et de ses contradictions ;

- des pratiques de co-construction dans les luttes, les services publics, les entreprises ;

- une visée de transformation qui parte des besoins sociaux, et non des opportunités électorales.