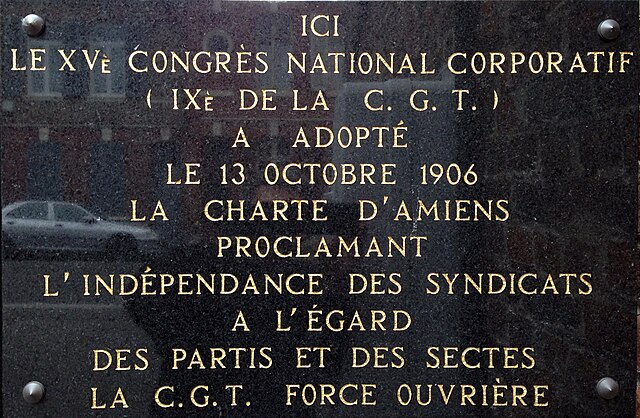

Si, depuis la naissance du syndicalisme, la question des rapports de la CGT aux partis politiques est posée, le « congrès national du travail » qui se déroule à Amiens en 1906 s’impose comme un moment important pour préciser (ou repréciser) la nature de ces relations. La charte d’Amiens qui en découle proclame la spécificité et l’autonomie du syndicalisme et de ses organisations par rapport aux partis politiques, à l’État et au patronat. David Chaurand nous rappelle les différentes positions en présence lors de ce Congrès et nous propose une brève histoire des entorses à cette charte face aux enjeux des époques et aux réalités évolutives.

On attribue bien souvent deux naissances à la CGT. La première, celle de la fondation, il y a tout juste 130 ans, en 1895 à Limoges, et la seconde en 1902, à Montpellier, marquée par l’intégration de la Fédération nationale des Bourses du travail. Solidement mise en place, dirigée surtout par des syndicalistes révolutionnaires, la CGT prend alors son essor. Pour définir les grands axes de sa ligne de conduite, décision est prise d’organiser un « congrès national du travail » tous les deux ans. Celui qui se déroule à Amiens en 1906 va rester dans l’histoire syndicale.

Naissance de la charte d’Amiens

Lorsque la jeune CGT tient son 9e congrès, du 8 au 13 octobre 1906 à Amiens, deux grandes questions sont inscrites à l’ordre du jour : les relations avec le parti socialiste et l’antimilitarisme. Si la motion sur ce dernier point est votée quasiment sans débat, ce n’est pas le cas de celle concernant les rapports de la CGT aux partis politiques. Il n’y a là rien de nouveau, cette question étant posée depuis la naissance du syndicalisme. C’est d’ailleurs l’un des sujets principaux du congrès de 1895 au cours duquel les délégués vont souligner leur volonté d’autonomie en prenant le soin d’affirmer, dans l’article 2 des statuts qui seront votés, leur volonté de regrouper les travailleurs « en dehors de toute école politique ». En 1902, la mise à distance des partis politiques est confirmée par l’interdiction de « se servir de son titre de confédéré ou d’une fonction de la Confédération dans un acte électoral politique ». En 1906, la question aurait pu donc apparaître résolue si l’actualité sociale et politique n’en avait pas décidé autrement. L’intense activité militante de la jeune CGT, qui se déploie notamment autour du 1er mai, inquiète au plus haut niveau de l’Etat. La répression est forte et plusieurs membres de la direction de la CGT sont même emprisonnés. L’actualité politique est quant à elle marquée par la montée en puissance du parti socialiste. Un peu plus d’un an en arrière, le 23 avril 1905, les différentes forces socialistes ont en effet décidé de se rassembler au sein de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO). En pleine ascension, les socialistes accentuent leurs visées hégémoniques, souhaitant subordonner l’action de la CGT à la leur. Cette question est d’ailleurs mise à l’ordre du jour du 3e congrès de la SFIO qui doit se tenir à Limoges entre le 1er et le 4 novembre 1906. Dans ce contexte, le congrès d’Amiens s’impose à la fois comme une occasion de défier le gouvernement en montrant la résolution combative de la CGT et comme un moment important pour préciser (ou repréciser) la nature des relations de la CGT au parti socialiste.

Pour plaider la voie de la « coopération » ou de l’« entente » avec la SFIO, on trouve tout d’abord Victor Renard, secrétaire de la fédération du Textile et guesdiste convaincu. S’il n’évoque pas explicitement une inféodation de la CGT au parti socialiste, sa proposition est malgré tout prise comme telle et rejetée par une grande majorité du congrès. Sur une autre ligne, Auguste Keufer, secrétaire général de la fédération du Livre, préconise, quant à lui, à la fois une « neutralité absolue » et une action parallèle avec le parti socialiste sur le terrain parlementaire. Les discussions occuperont trois séances du congrès. Plusieurs autres motions sont proposées. Louis Niel par exemple, tout en faisant la leçon à la fois aux anarchistes et aux réformistes, appelle à repousser « toute espèce d’alliance avec tout parti ou secte politique que ce soit » affirmant que « le syndicalisme se suffit à lui-même pour réaliser son œuvre de lutte de classe ». Enfin, Victor Griffuelhes, alors secrétaire général de la CGT, présente à son tour une motion à laquelle se rallie finalement la très grande majorité des délégués, Keufer et Niel y compris (834 voix pour, 8 voix contre et une abstention). C’est ce texte, écrit à plusieurs mains (Victor Griffuelhes, Emile Pouget, Maxime Leroy…) sur un coin de table au buffet de la gare, dit-on, qui deviendra, à partir de 1912, la célèbre charte d’Amiens.

Ce qui se joue d’abord à Amiens, c’est l’affirmation d’une identité « syndicaliste ». Ancré dans le salariat, adepte de l’action directe et du double objectif de revendications immédiates et d’émancipation intégrale des travailleurs, le syndicalisme s’affirme à cette occasion comme un acteur politique à part entière, disposant de sa propre autonomie.

La « double besogne », chère à Emile Pouget, est officialisée avec la charte d’Amiens. On peut y lire:

Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera dans l’avenir le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale.

La CGT réaffirme ici son caractère révolutionnaire et œuvre à la suppression du capitalisme. « Groupement essentiel », organisme de défense et de conquête, elle agit pour la prise en main de la société. Une lutte quotidienne qui doit être menée dans un esprit de classe, avec comme arme privilégiée la grève générale. Ce que proclame la charte d’Amiens, c’est la spécificité et l’autonomie du syndicalisme et de ses organisations par rapport aux partis politiques, à l’Etat et au patronat. La charte acte une sorte de « pan-syndicalisme » qui consacre l’autosuffisance du syndicat comme outil de transformation de la société. Le syndicat suffirait à tout.

Finalement, la charte d’Amiens n’apporte guère d’éléments nouveaux et réaffirme simplement, mais haut et fort, ce qu’est la CGT et comment elle agit depuis plus de dix ans déjà.

Une charte d’Amiens plus souvent invoquée que respectée

Dès 1913, la CGT « rectifie son tir » et revisite son rapport au politique et à l’Etat. En juillet 1913, le secrétaire général de la CGT, Léon Jouhaux, qui admet dorénavant que le syndicalisme « ne peut songer à résoudre tous les problèmes qui s’imposent à l’attention humaine », n’hésite pas à s’afficher aux côtés de Jaurès et de la SFIO contre la loi portant à trois ans le service militaire obligatoire. En 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la CGT renonce à la menace de grève générale et rallie l’Union sacrée.

Après la guerre, la charte d’Amiens continue d’être bafouée largement. En 1921, la CGT se brise en deux. Tandis que les réformistes poursuivent leur rapprochement avec les socialistes et avec l’Etat, les révolutionnaires, réunis au sein de la CGTU, décident quant à eux, à partir de 1929, « de travailler sur tous les terrains en accord étroit avec le parti communiste ». Une « mise au pas » condamnée, au nom de la charte d’Amiens, par les derniers représentants du syndicalisme révolutionnaire (Monatte, Chambelland, Rosmer…).

En 1936, dans le contexte de lutte contre le fascisme et du Front populaire, la CGT réunifiée réaffirme, dans ses nouveaux statuts, son autonomie tout en formalisant dans un préambule les évolutions amorcées à partir de 1913 :

[La CGT] se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux appels qui lui seraient adressés par d’autres groupements en vue d’une action déterminée. [La CGT] se réserve également le droit de prendre l’initiative de ces collaborations momentanées, estimant que sa neutralité à l’égard des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l’égard des dangers qui menaceraient les libertés publiques comme les réformes en vigueur ou à conquérir.

Moins connu que la charte d’Amiens, ce préambule, appelé « charte » lors du congrès, revêt pourtant une valeur historique de premier plan pour le syndicalisme. Pour preuve, ce texte fondateur est d’ailleurs toujours attaché aux statuts actuels de la CGT.

Avec la Seconde Guerre mondiale, les entorses à la charte d’Amiens n’en finissent pas de se multiplier. Pendant la guerre, la CGT apparaît aux côtés des partis politiques au sein du Conseil national de la Résistance et signe même un célèbre programme avec eux. Une attitude qui se poursuit à la Libération, la CGT allant jusqu’à s’inscrire dans les rouages de l’Etat avec notamment plusieurs ministres cégétistes au gouvernement.

En 1947-1948, les liens étroits entre la CGT et le parti communiste servent de prétexte à une nouvelle scission impulsée par Force ouvrière et le parti socialiste. Au cours de cette crise, la charte d’Amiens, quelque peu oubliée jusqu’alors, est remise à l’honneur, quasi mythifiée, avec comme moteur principal l’anticommunisme. Autour de mai 1968, la jeune CFDT s’emparera également de la charte d’Amiens, omniprésente dans les stages de formation cédétistes.

Sans volonté d’être exhaustif, on peut souligner d’autres entorses importantes à la charte d’Amiens, telles la séquence du programme commun (1972-1977) dans lequel la CGT va largement s’impliquer, ou encore à partir de 1981 avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand et de communistes au gouvernement. On n’oubliera pas, notamment avec la montée de l’extrême droite, un certain nombre de positionnements de la CGT lors des séquences électorales de ces trente dernières années.

Conclusion

En posant le principe de l’autonomie et de l’indépendance par rapport au politique, la charte d’Amiens a contribué à façonner un syndicalisme singulier en France, ce qui l’inscrit incontestablement dans le patrimoine syndical français. Simple motion en 1906, devenue charte quelques années plus tard, ce texte a gagné au fil du temps une forte charge mythique, au risque de l’instrumentalisation politique. « Que n’a-t-on pas dit et écrit pour ou contre la charte d’Amiens ! », affirmera Georges Séguy. Texte fondateur, elle n’est pas pour autant un texte sacré. Son élaboration s’inscrit, rappelons-le, dans un contexte bien précis dominé par un type de syndicalisme, d’action directe, qui a bien évolué depuis. Face aux réalités évolutives, la charte a été mise à rude épreuve tout au long des 20e et 21e siècles. L’historienne Rolande Trempé écrivait à son sujet : « Au nom de la charte d’Amiens, on se sépare et on se retrouve aussi sur des bases, bien sûr adaptées à chaque circonstance. Cette histoire est à écrire : c’est celle de la CGT elle-même ».