Diabolisée, phare du progrès, obsolète ou encore espace d’émerveillement et d’attractivité, la ville a connu des représentations diverses dans l’histoire de la science-fiction. Christophe Spehr dresse un panorama de ces représentations. Il interroge la manière dont elles donnent à voir les relations sociales et rendent accessibles la compréhension de la société et de ses structures; comment en quelque sorte, la ville fonctionne comme une machine à produire de la vérité et comment dans l’imaginaire anticipé se révèle des rapports à la société contemporaine.

Imaginer les villes du futur est une caractéristique essentielle des romans et plus encore des films de science-fiction. Ce sont des espaces à la fois de fascination obscure et de visions extraordinaires. Dans la science-fiction, la ville peut aussi bien être soumise à un contrôle autoritaire et être déchirée par les fractures sociales, qu’elle peut être moteur du changement, de la créativité et de nouveaux possibles. Quoi qu’il en soit, c’est l’endroit où il faut être et où les choses se passent.

Au-delà de la ville

Ceci dit, dans la SF contemporaine, la vraie dystopie se trouve dans le monde qui entoure la ville. La non-ville est le sujet le plus perturbant et le plus dérangeant des futurs décrits. Hors des portes de la ville, il n’y a rien. Ni villages ni campagne. On n’y trouve pas une nature sauvage riche de promesses, mais un paysage de ruines à l’abandon. Au-delà de la ville s’étendent de vastes friches anonymes. C’est ce qui est bien montré dans Juge Dredd (1995), Code 46 (2003), Land of the Dead (2005), Mockingjay (2014), Blade Runner 2049 (2017). Ce sont des éléments du décor dans I, Robot (2004), ou dans Aeon flux (2005). Dans Equilibrium (2002), le monde extérieur à la ville est désigné simplement comme « le bas », quelque chose comme un infra-monde ou l’enfer. La non-ville est un lieu qui confine à une impossible habitabilité. La vie est étouffée par la dégradation environnementale, l’insécurité et l’absence totale de fournitures de biens et de protection publics. C’est comme si la ville avait absorbé la totalité de l’air autour d’elle, comme si elle avait puisé de la terre toutes les ressources nécessaires à la vie, comme si la civilisation n’avait aucune emprise en dehors des cités murées, coiffées de dômes et protégées. À l’extérieur, il n’y a place, dans le meilleur des cas, que pour la survie.

Le tableau n’a pas toujours été celui-là. Dans de nombreux films et romans de SF des années 1960 et 1970, c’est en dehors de la ville que l’on trouvait une vie meilleure. De Logan’s Run (sorti en Français sous le titre l’Âge de cristal) (1976) au Handmaid’s Tale de Margaret Atwood (1985, film en 1990), le thème de « l’évasion vers l’Éden » était largement répandu. Dans Memoirs of a Survivor de Doris Lessing, la crise de la civilisation pousse les gens hors de la ville vers la campagne. L’Ecotopia d’Ernest Callenbach (1975) est basée sur la décentralisation. Dans La chute de la ville de Passau (1975) de Carl Amery qui se déroule dans le futur après l’effondrement du capitalisme industriel, les habitants des villages triomphent des citadins. Tout cela reflétait les tendances profondes de cette époque quand, après la déception de l’après-1968, de nombreux progressistes quittèrent les villes pour la campagne, fuyant la répression et la consommation, pour expérimenter des modes de vie alternatifs.

Et puis, dans les années 1990, tout ceci s’est volatilisé. Finie la campagne. En bien ou en mal, dans la SF, la ville était devenue un espace sans alternative.

La ville futuriste: de Metropolis à la contre-urbanisation

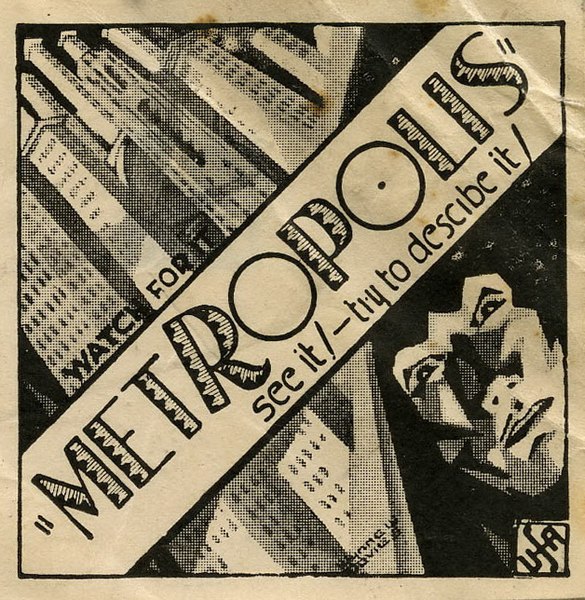

Avec Metropolis de Fritz Lang (1927), la ville futuriste fait son apparition sur l’écran et dans l’imaginaire collectif. Le script s’inspirait du roman de Thea von Harbou publié en 1925. Harbou et Lang ont été un magnifique « couple créatif » de 1920 à 1933, date à laquelle Lang a fui l’Allemagne tandis qu’Harbou, sympathisant avec le régime nazi, y est restée. Les images, la structure comme le message de Metropolis ont dominé la ville de la SF durant une longue période.

Avec Metropolis de Fritz Lang (1927), la ville futuriste fait son apparition sur l’écran et dans l’imaginaire collectif. Le script s’inspirait du roman de Thea von Harbou publié en 1925. Harbou et Lang ont été un magnifique « couple créatif » de 1920 à 1933, date à laquelle Lang a fui l’Allemagne tandis qu’Harbou, sympathisant avec le régime nazi, y est restée. Les images, la structure comme le message de Metropolis ont dominé la ville de la SF durant une longue période.

En opposition avec le village horizontal, Metropolis est verticale, comme une hyperbole de New York, avec une touche de gothique. Sa structure sociale obéit également à un ordre vertical. La classe des riches vit dans des gratte-ciel, alors que les travailleurs vivent et travaillent en sous-sol, là où le fonctionnement de la ville est assuré par d’énormes machines. Le film fut accusé de propagande communiste parce qu’il dévoilait la cruauté de la société de classe et qu’il montrait un soulèvement de la classe ouvrière. Toutefois, son message politique était plutôt fasciste, pas socialiste. La révolte y est présentée comme une illusion irresponsable et les classes sont réconciliées par un « médiateur ». Adolph Hitler admirait le film.

Dans Metropolis, la ville est un lieu impie, une nouvelle Babel où l’humanité tombe en disgrâce. Le film se situe ainsi (comme beaucoup de SF des débuts) dans la longue lignée d’urbophobie. Celle-ci a essentiellement diabolisé les villes depuis leur origine jusqu’aux campagnes de haine menées aujourd’hui par les mouvements populistes de droite contre les villes perçues comme le berceau du libéralisme, de la confusion des sexes, de la mixité culturelle et de tout ce qui relève de l’establishment.

Il existe aussi une autre tradition pour imaginer la ville futuriste comme phare du progrès, technologiquement avancée, rationnellement planifiée et conduite de manière responsable. The Shape of Things to Come de H. G. Wells (1933, film en 1936) a souvent été considéré comme la principale référence de cette tradition. Cependant, la ville d’Everytown de Wells n’est pas un espace de liberté. C’est l’objet d’une gigantesque ingénierie sociale. La « dictature bienveillante » des « Aviateurs », une avant-garde autoproclamée, se charge d’éduquer les habitants de manière autoritaire. Ce n’est qu’après 100 ans d’une telle éducation qu’ils peuvent vivre autonomes, de manière pacifique et scientifiquement éclairée, et que l’État « dépérit ». C’est une utopie socialiste étatique, piètre contrepartie au changement.

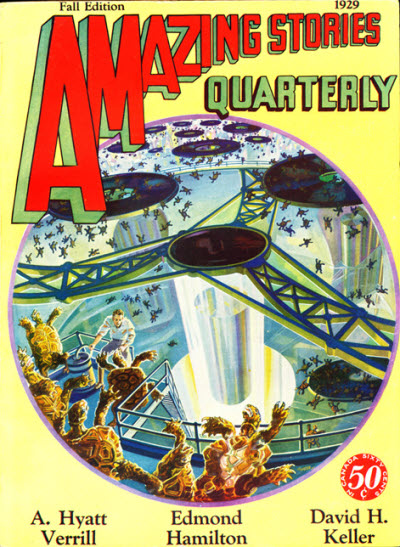

Dans les années 1930, l’apparence de la ville futuriste était largement façonnée par des magazines de science-fiction à sensation comme « Amazing Stories ». La ville était rationalisée, brillante comme du chrome, fourmillant de gadgets technologiques et habillée d’éléments Arts déco. Dans sa nouvelle de 1981, William Gibson appelait ce genre d’esthétique « le continuum de Gernsback » (d’après Hugo Gernsback, le fondateur des Amazing Stories), ou « Raygun Gothic ». C’était le rêve collectif d’un « demain qui n’a jamais été ». Dans la vraie vie, cela a donné la tour Chrysler, achevée en 1932, de nombreuses stations-service et cinémas métalliques, tout en courbes et aux toits plats, construits dans les années 1930 et 1940 à travers les États-Unis, mais jamais une ville entière. De notre point de vue, la « ville de Gernsback » est aujourd’hui un cauchemar écologique, avec un gaspillage effréné d’utilisation des ressources, une production de déchets démesurée et une mobilité sans limites des individus.

À partir de 1950, la ville futuriste appartient au passé. Dans la SF, la ville est devenue obsolète, un modèle en voie de disparition. Dans City de Clifford Simak (1952), elle est considérée comme « morte », « ayant échoué », « un anachronisme » et « un impossible concept ». « Aucune créature disposant de la structure nerveuse sophistiquée nécessaire au développement d’une culture ne pourrait survivre dans des limites aussi restreintes ». Dans le futur imaginé par Simak, la ville a disparu en raison des facilités de transport et de l’automatisation. Il n’est tout simplement pas nécessaire que quiconque ou quelque chose soit « proche ». Dans la réalité, l’urbanisation s’est ralentie dans les années 1960 et s’est presque arrêtée vers 1980. La suburbanisation, la contre-urbanisation, le déclin des centres-villes, la fin de l’expansion économique de l’après-guerre, les affrontements politiques urbains de 1968 et la récession consécutive à la crise du pétrole en 1973, tout cela a contribué à l’image négative de la ville. Lou Reed se rêvait « loin de la grande ville / où un homme ne peut être libre » (dans la célèbre chanson Heroin du Velvet Underground). En 1981, John Carpenter dépeignait la Manhattan à venir comme une prison de haute sécurité (dans le film de SF Escape from New York).

À partir de 1950, la ville futuriste appartient au passé. Dans la SF, la ville est devenue obsolète, un modèle en voie de disparition. Dans City de Clifford Simak (1952), elle est considérée comme « morte », « ayant échoué », « un anachronisme » et « un impossible concept ». « Aucune créature disposant de la structure nerveuse sophistiquée nécessaire au développement d’une culture ne pourrait survivre dans des limites aussi restreintes ». Dans le futur imaginé par Simak, la ville a disparu en raison des facilités de transport et de l’automatisation. Il n’est tout simplement pas nécessaire que quiconque ou quelque chose soit « proche ». Dans la réalité, l’urbanisation s’est ralentie dans les années 1960 et s’est presque arrêtée vers 1980. La suburbanisation, la contre-urbanisation, le déclin des centres-villes, la fin de l’expansion économique de l’après-guerre, les affrontements politiques urbains de 1968 et la récession consécutive à la crise du pétrole en 1973, tout cela a contribué à l’image négative de la ville. Lou Reed se rêvait « loin de la grande ville / où un homme ne peut être libre » (dans la célèbre chanson Heroin du Velvet Underground). En 1981, John Carpenter dépeignait la Manhattan à venir comme une prison de haute sécurité (dans le film de SF Escape from New York).

Seule la SF féministe des années 1960 et 1970 conserve une vision équilibrée et ambiguë de la ville. The dispossessed d’Ursula Le Guin décrit la ville – capitaliste – comme un lieu d’inégalité, de violence et d’oppression. Mais c’est aussi un espace d’émerveillement, sensuellement attractif avec son accumulation de civilisation, politiquement passionnant en ce qu’il donne à voir le conflit et offre des possibilités à l’individualisme.

La ville désirée: de Blade runner à Free towns

Le film de SF Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982, a changé les règles du jeu. Il réécrivait la grammaire visuelle de la ville futuriste et mettait à nouveau la ville au centre de la SF. Au lieu de New York, il choisit Los Angeles comme cadre, mixé avec des éléments de Hong Kong et de Las Vegas : une cité nocturne noyée dans la pluie et les néons. C’est en même temps un lieu dystopique totalement fascinant, vibrant de la vitalité des rues, un mélange des cultures, un dédale fait de concentrations et de blocs d’immeubles abandonnés et inattendus. Blade Runner s’inspirait beaucoup de la SF cyberpunk qui, à son tour, fut influencée par des villes non gouvernées et incontrôlées, comme la Citadelle de Kowloon, revisitée par William Gibson dans Idoru (1996). La dimension fluide du film et ses personnages désabusés transféraient l’esprit du film noir à la SF moderne. Depuis Blade Runner, la ville est le futur. C’est le lieu où se fabrique la civilisation, quelle qu’elle soit.

Les puissantes explications que la SF donne à la décadence de la région non-urbaine – principalement la crise écologique et les États faillis – peuvent facilement nous faire oublier que le récit ne s’y réduit pas. Ainsi, avec le Nouvel Urbanisme, la ville redevient attrayante en dépit de tous ses problèmes. Dans la ville, les gens et les histoires se rencontrent et se mélangent. Lorsque Corben Dallas dans The Fifth Element (1997) achète son déjeuner dans un camion-restaurant volant, le commerçant asiatique est la version modernisée du barman du film noir : quelqu’un avec qui vous pouvez parler, précisément parce qu’il ne fait pas partie de votre réseau social.

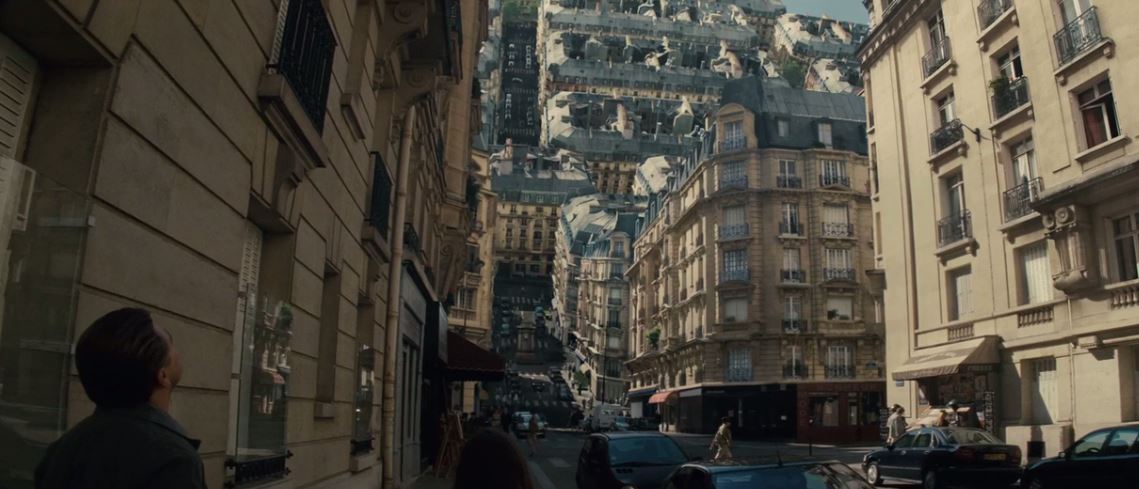

Comme les villes les plus attrayantes du monde réel, les nouvelles villes de la SF ont l’air à la fois vieilles et nouvelles. Ce ne sont pas des utopies planifiées, mais des organismes en croissance. La ville changeant du jour au lendemain est une scène troublante dans Dark City (1998), mais le pouvoir de déplacer un endroit dans la ville, de jouer avec, suscite une pulsion d’envie, dans Inception (2010). La ville est le siège du pouvoir et du contrôle, mais aussi de ses adversaires. Elle donne à voir les relations sociales et rend accessible la compréhension de la société et de ses structures à travers les sens. C’est la scène où se jouent les luttes de pouvoir, les conflits sociaux et où apparaissent les nouvelles tendances. Pour de nombreux films et romans de SF, « l’attente de la ville » fait partie de l’intrigue. Dans 10.000 B.C. (2008), John Carter (2012), Alien Covenant (2017), dans Children of God de Mary Doria Russell (1998) et dans The Walking Dead, nous nous demandons sans cesse « Où est la ville ? ». Et alors elle apparaît. La ville fonctionne comme une machine à produire de la vérité. Sans la ville, nous ne comprenons pas.

Comme les villes les plus attrayantes du monde réel, les nouvelles villes de la SF ont l’air à la fois vieilles et nouvelles. Ce ne sont pas des utopies planifiées, mais des organismes en croissance. La ville changeant du jour au lendemain est une scène troublante dans Dark City (1998), mais le pouvoir de déplacer un endroit dans la ville, de jouer avec, suscite une pulsion d’envie, dans Inception (2010). La ville est le siège du pouvoir et du contrôle, mais aussi de ses adversaires. Elle donne à voir les relations sociales et rend accessible la compréhension de la société et de ses structures à travers les sens. C’est la scène où se jouent les luttes de pouvoir, les conflits sociaux et où apparaissent les nouvelles tendances. Pour de nombreux films et romans de SF, « l’attente de la ville » fait partie de l’intrigue. Dans 10.000 B.C. (2008), John Carter (2012), Alien Covenant (2017), dans Children of God de Mary Doria Russell (1998) et dans The Walking Dead, nous nous demandons sans cesse « Où est la ville ? ». Et alors elle apparaît. La ville fonctionne comme une machine à produire de la vérité. Sans la ville, nous ne comprenons pas.

Blade Runner est une histoire sur l’immigration illégale. Les replicants, des androïdes issus du génie biologique auxquels les droits de l’homme sont refusés, fuient vers la ville pour ne pas être détectés. Le film reprend la promesse d’anonymat que Baudelaire et Benjamin découvraient dans l’urbanisation il y a 100 ans. Les replicants poursuivent la vieille idée de la ville libre (« Stadtluft macht frei[1] ») qui fut si importante pour la création de la modernité. Marge Piercy en a porté le flambeau dans He, She and It (1991), opposant la Mégalopole aux « villes libres ». Warren Ellis et Jason Howard, dans la bande dessinée de SF Trees (2015), ont présenté une belle version de la ville de Shu, espace de liberté artistique, de fluidité dans les identités de genre, de guérison personnelle. Cette idée de liberté et d’espace, de réseaux sociaux autodéfinis et de styles de vie choisis en tant qu’individus, est largement absente dans la plus grande partie de l’urbanisme du monde réel d’aujourd’hui.

La non-ville: un point aveugle dans la SF

Dans la SF contemporaine, la ville est un espace de tension entre dystopie et désir, contrôle et anarchie, oppression et autonomisation. Mais le point aveugle dans la SF et dans l’urbanisme du monde réel est la question de la non-ville. Pourquoi les qualités mêmes qui placent l’urbanité au cœur des désirs individuels et collectifs se limitent-elles à la ville, voire à une poignée de mégalopoles ? Compte tenu des possibilités de communication et de productivité en réseau, il n’y a rien de naturel à cela. L’omniprésence de la ville dans la SF, en opposition avec l’arrière-plan de la non-ville, nous rappelle qu’une grande partie de la nouvelle frénésie urbaine est due à une nouvelle forme de pauvreté collective. Nous n’arrivons pas, ou bien on nous persuade que nous ne le pouvons pas, à élargir les qualités de l’urbanité au-delà des parties les plus densément peuplées du pays. Nous n’investissons pas dans la distribution des services, le transport, la production, l’éducation et l’accès aux biens publics. La ville est le seul espace d’action qui reste parce que nous ne tirons pas parti des richesses privatisées pour les dépenser dans un urbanisme décentralisé.

La peur de la non-ville est réelle. Ce ne sont pas seulement les villes en ruines d’Alep et de Mossoul. Il s’agit de Flynn dépeuplée après le départ de General Motors. Il s’agit de la Rust Belt[2] ou des régions rurales en voie de disparition en Allemagne de l’Est, frappées par un sentiment de « laissés pour compte ». C’est la ville désurbanisée où la rue est remplacée par le centre commercial, l’espace public par l’espace privé. C’est la ville abandonnée où la société civile perd espoir parce que la cité est gagnée par le nouvel irrationalisme.

La peur de la non-ville est réelle. Ce ne sont pas seulement les villes en ruines d’Alep et de Mossoul. Il s’agit de Flynn dépeuplée après le départ de General Motors. Il s’agit de la Rust Belt[2] ou des régions rurales en voie de disparition en Allemagne de l’Est, frappées par un sentiment de « laissés pour compte ». C’est la ville désurbanisée où la rue est remplacée par le centre commercial, l’espace public par l’espace privé. C’est la ville abandonnée où la société civile perd espoir parce que la cité est gagnée par le nouvel irrationalisme.

Ici se noue une interconnexion. La liberté de la ville et l’exportation de l’urbanité sont des tâches étroitement imbriquées. Un débat s’est ouvert aux États-Unis pour savoir si les petites villes et les campagnes ont une quelconque raison d’être aujourd’hui. Paul Krugman a tendance à dire non: « Il était une fois (…) quand les villes et les petites villes (…) occupaient une place centrale pour les besoins d’une population essentiellement rurale » avec l’information, l’éducation, une main-d’œuvre spécialisée et des marchés, alors que « dans l’économie moderne, qui s’est détachée de la terre, n’importe quelle petite ville particulière n’existe qu’en raison d’une contingence historique qui perd tôt ou tard sa pertinence ». Henry Grabar, d’un autre côté, nous rappelle que la revitalisation rurale était une tâche nationale largement financée et généralement efficace sous Theodore Roosevelt en 1908 et que la seule différence avec aujourd’hui est que personne ne semble intéressé par un tel projet. Le clivage croissant entre zones rurales et zones urbaines est une caractéristique mondiale, mais la plupart du temps non traitée. Les mégalopoles concentrent l’urbanité et se l’approprient, ce que tous les autres interprètent à juste titre comme une nouvelle forme d’exploitation.

J’ai la conviction que nous en apprendrons davantage sur tout cela dans la prochaine vague de la SF.

Pour aller plus loin :

Carl Abbott, Imagining Urban Futures : Cities in Science Fiction and What We Might Learn from Them, Middletown, Wesleyan University Press, 2016.

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Von Science-Fiction-Städten lernen. Szenarien für die Stadtplanung, Bonn, 2015.

Arnaldo Cecchini, « The future of the city from Science to Science Fiction and back (and beyond) », City, Territory and Architecture, n° 5, 2014.

« Cities », The Encyclopedia of Science Fiction (entry version 2017).

John R. Gold, « Under Darkened Skies, The City in Science-Fiction Films », Geography, Vol. 86, n° 4, October 2001, p. 337-345.

Henry Grabar, « In Defense of the Small City », Slate, 1er fév. 2018.

Paul Krugman, « The Gambler’s Ruin of Small Cities », New York times, 30 déc. 2017.

Patrick Lee, « The Desert of the Real. The City in Science Fiction », Outtake, 1er mars 2017.

Adam Rothstein, « The Cities Science Fiction Built », Moterboard, 20 avril 2015.