Dans cet article, Thomas Posado montre comment le mouvement syndical a su vaincre la direction conservatrice qui tentait de renverser Chávez dans un premier temps, puis comment celui-ci a été domestiqué et dévitalisé dans le cadre d’une dérive autoritaire du chavisme sous Nicolás Maduro.

Le mouvement syndical peut être un outil majeur dans le cadre d’un processus d’émancipation plus large. Au Venezuela, plus qu’ailleurs dans le monde, un militant syndical est avant tout un militant politique[1]. Au XXe siècle, chaque congrès de la principale centrale, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), est le théâtre d’affrontements entre les plateformes représentant chacun des partis politiques. L’élection à la présidence d’Hugo Chávez en 1998 est le début d’un processus de changement de longue durée, ladite « révolution bolivarienne ». Nous allons voir dans cette contribution comment le mouvement syndical a su vaincre la direction conservatrice qui tentait de renverser Chávez dans un premier temps puis comment celui-ci a été domestiqué et dévitalisé dans le cadre d’une dérive autoritaire du chavisme sous Nicolás Maduro.

Le mouvement syndical parvenant à défaire une direction conservatrice

La CTV a longtemps été dirigée par Action démocratique, le parti social-démocrate qui a dominé la vie politique de 1958 à 1998. Celle-ci est particulièrement implantée à PDVSA, l’entreprise pétrolière publique en voie de privatisation. Dès décembre 2000, Hugo Chávez convoque un référendum consultatif pour soumettre l’ensemble des mandats syndicaux à l’élection afin d’évincer ses opposants en utilisant le discrédit croissant dont la confédération souffre pour avoir accompagné les réformes défavorables aux salariés dans les années 1990. Un tel scrutin contrevient aux conventions 87 et 98 de l’OIT en raison de l’immixtion de l’État dans des organisations professionnelles ou syndicales. Le résultat de ce référendum est positif à 62 % avec, toutefois, un taux de participation très faible, seulement 23,5 %. Cela entraîne en octobre 2001 des élections générales dans l’ensemble du mouvement syndical. Les opposants à Hugo Chávez emportent la direction du comité exécutif de la CTV à l’issue d’un scrutin qui est entaché de fraudes. La confédération en ressort davantage délégitimée et le gouvernement refuse désormais de la considérer comme interlocutrice.

Les dirigeants syndicaux d’opposition participent alors activement aux tentatives de renversement d’Hugo Chávez, à partir d’un conflit du travail au sein de PDVSA. Les dirigeants syndicaux de la CTV sont à l’origine de grèves qui aboutissent au coup d’État avorté d’avril 2002 puis au blocage de l’économie entre décembre 2002 et février 2003. Ces actions sont menées en coordination avec la principale fédération patronale, Fedecámaras, et expriment des revendications relevant davantage du champ politique (la démission d’Hugo Chávez), même si les cadres de PDVSA présentent des revendications défendant leurs conditions de travail avantageuses. En réaction, dans de nombreux secteurs, les travailleurs maintiennent spontanément le fonctionnement de la production et prennent le contrôle d’entreprises. Cette résistance ouvrière contrant les sabotages des opposants, les pénuries ou la fuite des matériaux et des marchandises, est mise au service d’un gouvernement déstabilisé. Le mouvement s’achève avec le licenciement de plus de 18 000 salariés grévistes de PDVSA, avec un taux qui oscille entre 80 % parmi les cadres et 28 % parmi les ouvriers, qui sont remplacés par des individus loyaux à l’exécutif.

Après ces événements, les syndicalistes chavistes regroupent leurs forces dans une centrale alternative, l’Union nationale des travailleurs (UNT), qui dès le lendemain de sa création annonce compter près d’un million d’adhérents par la combinaison d’une affiliation de fédérations déjà constituées et d’un afflux de nouveaux adhérents enthousiastes. Comme le souligne le sociologue Hector Lucena, « le démantèlement de la structure bureaucratique de la CTV permet aux forces syndicales de gauche longtemps contenues par la direction de gagner en marge de manœuvre [2]». La CTV est ainsi vidée de l’essentiel de sa substance par la création de l’UNT.

Un profond renouvellement des directions syndicales se produit alors, via un rajeunissement de leurs dirigeants qui apparaissent aussi moins expérimentés, d’origines sociales plus modestes et moins diplômés[3]. Ces dirigeants syndicaux ont en revanche, pour la plupart, une expérience politique dans les différentes organisations de gauche qui a valeur de capital militant de substitution (capacité à la prise de parole en public plus aisée, facilités à l’écrit…).

Le mouvement syndical défait par la dérive autoritaire du chavisme

Une dichotomie apparaît rapidement entre les secteurs les plus revendicatifs et les présidents de grandes fédérations (pétrole, administration publique, alimentation, etc.) qui choisissent le camp du gouvernement avec une pratique du syndicalisme plus gestionnaire. Cette hétérogénéité nuit à la pérennité de l’UNT. Les clivages se multiplient au sein de la nouvelle confédération entre autonomie et dépendance du mouvement syndical à l’égard du gouvernement, entre défense des revendications économiques et priorité au processus politique, mais également sur le statut des entreprises récupérées (nationalisation sous contrôle ouvrier, cogestion…) et en regard du développement exponentiel du nombre de coopératives et des atteintes au droit du travail en leur sein.

Les recompositions du champ syndical conduisent à une multiplication des structures (à la fois dans les entreprises, les fédérations de branche et les confédérations nationales). Alors qu’il existait 2 871 organisations lors des élections syndicales d’octobre 2001, on en compte 6 124 en décembre 2008. Ce doublement du nombre de structures syndicales est concomitant à la stagnation du taux de syndicalisation, conséquence du développement du parallélisme : au-delà des confédérations nationales, ce sont des fédérations sectorielles, régionales, des syndicats d’entreprise ou régionaux qui sont également subdivisés, entre CTV et UNT et quelquefois entre courants de l’UNT. Le gouvernement encourage cette atomisation et l’utilise en choisissant l’organisation la plus docile comme interlocuteur unique dans les négociations des conventions collectives du secteur public.

Après plusieurs années de paralysie interne de l’UNT, le courant le plus subordonné au gouvernement, la Force bolivarienne des travailleurs (FBT) fondée par Nicolás Maduro, prend l’initiative d’impulser une nouvelle centrale, la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des champs et de la pêche (CBST-CCP), par conjonction de ses forces et cooptation de présidents de fédérations. La CBST-CCP est officialisée en novembre 2011 avec la première réapparition d’Hugo Chávez, de retour de cinq mois de convalescence suite au traitement de son cancer. Cette maladie suscite de nombreuses incertitudes sur l’évolution du champ politique, ce qui induit une volonté de s’assurer institutionnellement la loyauté d’autres champs. L’analyse des trajectoires des membres de la Coordination nationale de la nouvelle centrale éclaire la perte d’autonomie du mouvement syndical. Si l’on n’assiste pas au retour d’un groupe dirigeant aux origines sociales aussi aisées et au niveau de formation aussi élevé que celui de la CTV, le recrutement de cette nouvelle direction syndicale, davantage diplômée, et plus âgée sans être forcément plus expérimentée, se révèle néanmoins plus élitiste. En 2011, la génération parvenue au sommet du champ syndical en 2003 se disperse, de nombreux cadres syndicaux du chavisme ont changé d’horizon en embrassant une carrière politique, administrative ou industrielle. Le manque d’expérience dans le militantisme syndical devient alors la principale caractéristique des nouveaux dirigeants syndicaux du chavisme.

La direction de la CBST-CCP est généreusement récompensée de sa loyauté par des postes de pouvoir : plusieurs dizaines de ses membres sont députés constituants dans le cadre de l’Assemblée nationale constituante (une assemblée législative parallèle destinée à court-circuiter la majorité parlementaire de l’opposition entre 2017 et 2020), soit plus de 40 % de la direction de la FBT et l’intégralité de l’instance maximale de la CBST-CCP. Cependant, leur faible capacité de mobilisation se cumule avec une forte dépendance au gouvernement. La direction de la CBST-CCP maintient un alignement sur la politique gouvernementale, y compris en approuvant ses réévaluations régulières du salaire minimum inférieures au cours de l’hyperinflation. La participation des travailleurs de base à l’intérieur de cette centrale syndicale est réduite à la portion congrue. Les compétences des syndicats sont d’autant plus restreintes par l’instauration de Conseils des travailleurs, institués par l’article 497 de la Loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) de 2012. Ceux-ci ont des attributions mal délimitées et potentiellement contradictoires avec les organisations syndicales.

Dans le cadre d’une crise économique majeure (- 74 % du PIB entre 2014 et 2020), le salaire minimum représente désormais moins de 10 % du panier alimentaire moyen depuis plus de dix ans et moins de dix dollars depuis plus de sept ans, à l’exception de quelques mois ayant suivi une revalorisation, avant que l’inflation ne rogne cette maigre augmentation. L’article 91 de la Constitution de 1999, promulguée par Hugo Chávez au début de son premier mandat, exigeait pourtant que le salaire minimum soit égal ou supérieur au panier de base d’un foyer. Or, depuis mars 2022, celui-ci n’a pas été augmenté, il représente 130 bolívars, soit à peine plus d’un dollar alors que le prix du panier alimentaire familial moyen pour quatre personnes est de 504 dollars par mois (en avril 2025) selon la source syndicale CENDAS-FVM, référence la plus reconnue sur le sujet. En complément, les employeurs sont tenus de financer des tickets-restaurant pour un montant d’une trentaine d’euros. Pour sa part, le gouvernement distribue une prime dite « de guerre économique » représentant autour de soixante-dix euros. Cette centaine d’euros constitue un complément de revenus pour les foyers vénézuéliens mais n’est pas comprise dans le calcul de la retraite ou de la prime de fin d’année et ne suffit pas pour leurs besoins élémentaires. Les Vénézuélien·nes parviennent à survivre grâce aux remesas, ces transferts monétaires que les proches partis à l’étranger envoient à ceux qui sont restés au pays, ou grâce à l’octroi clientéliste de cartons alimentaires par le gouvernement, le dernier programme social qui continue de fonctionner dans le pays.

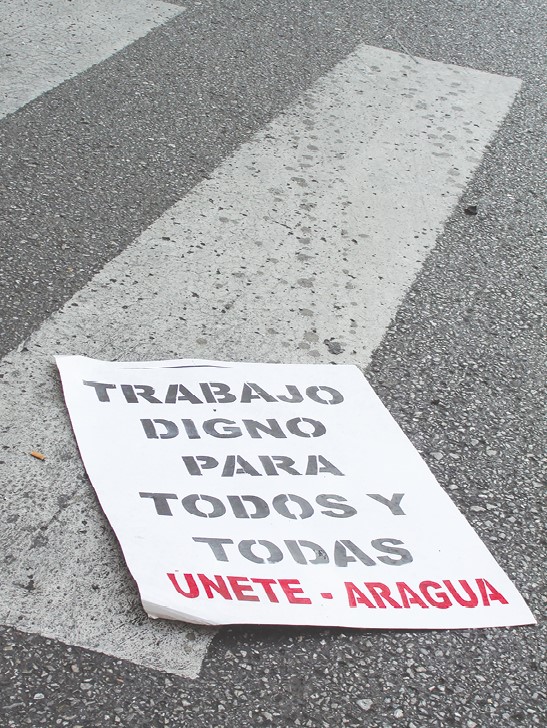

La dynamique liberticide se renforce au fil des années. En octobre 2018, le gouvernement a approuvé le mémorandum 2792 qui permet de déroger à l’ensemble du droit du travail pour le maintien de l’emploi — ce qui constitue une atteinte à la fois à l’État de droit et aux conditions de vie des salarié·es vénézuélien·nes. Ces transformations ont déclenché un cycle de protestations dans le monde du travail d’une ampleur inédite (5 735 mobilisations durant l’année 2018) sans être pour autant coordonnées. La présidence Maduro, pourtant premier syndicaliste devenu chef d’État de l’histoire du pays, a été marquée par une répression sans précédent des dirigeants syndicaux. Selon le décompte de l’ONG PROVEA, depuis le début de sa présidence en 2013, 120 syndicalistes ont été arrêtés et plus de 3400 ont été menacés. On peut ainsi mentionner le cas de Daniel Romero, délégué du Syndicat uni des travailleurs de l’industrie sidérurgique et assimilés (SUTISS), dans l’entreprise sidérurgique SIDOR, incarcéré depuis le 12 juin 2023 après une semaine de grèves pour défendre les droits du travail, pour les salaires et le respect de la convention collective. Cet exemple ne témoigne pas d’un régime policier où aucune manifestation ne peut avoir lieu mais d’une répression ciblée et arbitraire visant à dissuader les Vénézuéliens de s’organiser et les pousser à accepter une situation économique de survie quotidienne.

Conclusion

Les dirigeants syndicaux ont été mobilisés par les gouvernements chavistes, en particulier pour contrer les tentatives de renversement de 2002-2003. Une participation intense des travailleurs s’est alors développée, notamment dans les entreprises récupérées. Cependant, les tensions internes au chavisme sont apparues dans le champ syndical. Le gouvernement y a répondu en mettant en place des confédérations syndicales parallèles ou des institutions concurrentes tels les Conseils de travailleurs, ce qui a contribué à affaiblir le mouvement syndical. Des résistances persistent aujourd’hui, mais désarticulées et sporadiquement réprimées. La capacité de mobilisation des dirigeants syndicaux chavistes s’est affaiblie à mesure que diminuait leur autonomie à l’égard du gouvernement. Cette donnée peut paraître paradoxale alors que Nicolás Maduro se définit régulièrement comme le « premier président ouvrier ». Le cas vénézuélien nous apprend que les relations entre syndicats et gouvernement sont nécessairement contradictoires, y compris lorsque ce dernier s’affirme comme un allié des travailleurs. L’autonomie des structures syndicales s’avère un enjeu décisif lorsque la situation économique devient précaire et que l’exécutif utilise le mouvement syndical comme son porte-parole dans le mouvement ouvrier, en concédant des postes de pouvoir sans améliorer la vie quotidienne des travailleurs.