Billet du 6 mars 2025

20 janvier 2025. Au premier jour de son investiture, Donald Trump signe l’un de ses 72 décrets, celui mettant fin aux programmes de Diversité, Égalité, Inclusion, dits DEI.

Dans ce décret, le gouvernement du président Donald Trump ordonne que tout le personnel fédéral de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) soit mis en congés payés ; les agences devront élaborer des plans pour les licencier à terme. Qualifiant les programmes de DEI de « discriminatoires », le gouvernement du président Donald Trump ordonne que soient démantelés tous les programmes de diversité et d’inclusion du gouvernement fédéral.

«Femme», «Changement climatique» : des mots honnis

À la suite de ce décret ainsi que d’autres, le gouvernement de D. Trump s’est attaqué à plusieurs centaines de mots comme : « Femme », « Changement climatique », « Égalité », « Noirs et latinos », « Discrimination », « Genre », « Fœtus », « Biodiversité », « Populations autochtones », « Justice environnementale », « Trauma », etc.

On pourrait continuer une telle liste de mots à la Prévert, apparemment sans lien entre eux, sinon qu’ils font partie des mots que le Président Trump veut voir bannis des textes des agences gouvernementales, comme la NASA, et des revues scientifiques. Ainsi les fonctionnaires du département de l’agriculture des États-Unis ont dû identifier, archiver, voire enlever toute mention du changement climatique sur leur site internet.

De même, un document interne de la Fondation nationale pour la science (NSF), une agence fédérale au budget de 9 milliards de dollars contribuant à financer la recherche, a publié une liste de mots que les chercheurs ne doivent plus employer, au risque de ne plus recevoir de financements. La NSF devra désormais sélectionner les projets, non plus sur leur valeur scientifique, mais sur leur allégeance à cette censure lexicale.

Professeure en psychologie à l’université de Californie du Sud, Darby Saxbe a publié une liste de près de 120 mots-clés à bannir des articles et conférences scientifiques (voir l’article d’Emmanuel Clévenot du 12 février 2025 dans Reporterre).

Il s’agit pour une large part de mots issus des champs lexicaux de l’inclusivité, de la diversité culturelle. Ce que D. Trump considère comme « la culture woke », un terme fourre-tout sans aucun sens spécifique, ce qui permet d’y inclure autant « le changement climatique », « la biodiversité » que « les fœtus ».

Censure et puissance de la technologie

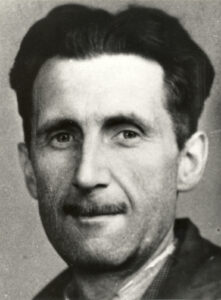

À force de voir cité à tout bout de champ Georges Orwell (1903-1950) et sa dystopie 1984, il devient difficile de s’y référer. Pourtant aujourd’hui, avec la police du langage mise en route par D. Trump, nous ne sommes même plus dans la fiction 1984, mais dans un univers orwellien réel dont la puissance de nuisance est multipliée par cent grâce à la technologie.

Rappelons que G. Orwell, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de ses horreurs, rédigea cet ouvrage en 1949. Il y imagina une société totalitaire où, entre autres, dans un ministère dit de la Vérité, une armée de fonctionnaires travaille à réécrire, à traduire toutes les archives, tous les journaux, toute la littérature en novlangue :

Quand ce travail serait achevé, leurs récits originaux [de la littérature du passé] et tout ce qui survivait de la littérature du passé seraient détruits. (p. 408)

C’est un travail colossal dont G. Orwell écrivait qu’il ne serait pas terminé avant 2050.

Mais G. Orwell n’avait pas pu imaginer en 1949 que son armée de fonctionnaires dédiée à la réécriture en novlangue des connaissances mondiales et qui devrait travailler pendant au moins 70 ans, serait aujourd’hui supplantée par des robots, par une IA dont la vitesse d’analyse et de modification des textes est sans pareille.

Une politique de la langue

Censurer les mots, que ce soit manuellement ou avec une IA, n’est pas qu’une opération lexicale. C’est une opération proprement cognitive : comment penser le changement climatique quand le mot aura disparu officiellement ? J’écrivais en 2016 à propos du livre de G. Orwell (Le pouvoir des mots, La Dispute, 2016, pp. 79-80):

Changer de langue revient à terme à changer les cadres de pensée des citoyens : si les concepts ne peuvent plus être nommés, si des notions comme “liberté” n’ont plus de mots pour les dire, alors le peuple ne pourra plus concevoir la liberté.

Appauvrir le lexique et les connaissances en censurant certains mots, faire disparaitre de sites sur internet des milliers de données numériques, à l’inverse en répéter à l’envi certains autres comme « Amérique » et « Américains », saturer l’espace public de slogans simples comme « Make America Great Again » et son acronyme « MAGA », autant de signes caractérisant la politique trumpiste du langage. Il faudrait y ajouter le décret du 1er mars 2025 par lequel le président établit l’anglais comme langue officielle des États-Unis. J’y reviendrai dans un prochain billet.

L’Ur-fascisme d’Umberto Eco

Pour conclure, faisons appel à Umberto Eco (1932-2016), philosophe, linguiste et écrivain.

U. Eco prononça en 1995 une conférence aux USA, où il proposa une analyse du fascisme, régime sous lequel il vécut son enfance[1]. Il y montra que le fascisme, à la différence du nazisme, « n’était pas complètement totalitaire, non point à cause d’une sorte de tiédeur, mais en raison de la faiblesse philosophique de son idéologie. » (p. 32) Le fascisme se caractérise par un ensemble parfois incohérent de caractéristiques, dont « beaucoup se contredisent réciproquement et sont typiques d’autres formes de despotisme ou de fanatisme. » (p. 44)

U. Eco établit une liste de 16 caractéristiques typiques de ce qu’il nomme le « Ur-fascisme » ou « fascisme primitif et éternel » ; caractéristiques passionnantes, mais dont l’analyse excède le propos de ce billet. Je m’en tiendrai à la seizième et dernière :

L’Ur-fascisme parle la “novlangue”». Les textes nazis ou fascistes se caractérisent par « un lexique pauvre et une syntaxe élémentaire, afin de limiter les instruments de raisonnement complexe et critique. (p. 58)

Et U. Eco de nous mettre en garde :

nous devons être prêts à identifier d’autres formes de novlangue, même lorsqu’elles prennent l’aspect innocent d’un talk-show (p. 58)

La police du langage engagée par D. Trump se déploie désormais à visage découvert.

Lire aussi la tribune d’un collectif de scientifiques et d’universitaires publiée dans Le Monde, le 4 mars 2025 : «Défendons les sciences face aux nouveaux obscurantismes».