Le syndicalisme dispose-t-il de la possibilité de se tenir à l’écart de la lutte pour le pouvoir ? Sous peine de se désarmer et de se rendre impuissant, il est placé devant l’obligation d’intervenir en évaluant ce que le pouvoir accomplit et en formulant des propositions. Ainsi, si l’« apolitisme syndical » revient de manière récurrente, une approche critique de l’histoire incline à le considérer comme un leurre. Dans cette conférence donnée le 24 avril 2014 à l’Institut CGT d’histoire sociale, René Mouriaux aborde la question « sensible » des rapports du syndicalisme avec les titulaires du pouvoir d’État, en particulier avec les partis politiques, et s’interroge sur les principaux facteurs de l’apolitisme syndical en France ainsi que sur sa spécificité par rapport à ses voisins européens et au syndicalisme états-unien.

Aristote a défini l’homme comme animal politique et le sage comme théoricien et citoyen. La valorisation de l’action politique, au cours de l’histoire, est contredite par au moins trois types de contestation. Tout d’abord, la politique nourrirait la subversion sociale. Le discours de droite attaque la politisation et même la surpolitisation. En second lieu, la politique est récusée parce qu’elle divise. Enfin, la politique est accusée de manipuler les hommes, de les tromper. Paul Valéry fournit dans Rhumbs une expression saisissante de cette critique de ce que d’aucuns appellent « politicaillerie » : « La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde »[1].

Dans la seconde décennie du XXIe siècle, le thème de l’apolitisme refleurit. Selon les sondages, une partie de l’opinion française est favorable à une grande coalition gauche/droite. Dans les mobilisations de 2013, les médias donnent volontiers la parole aux manifestants qui refusent « toute récupération partisane ». Les syndicats hostiles aux contre-réformes libérales sont qualifiés de « politisés ». Accusation récurrente.

Dans ce contexte, revenir sur l’expérience historique du syndicalisme dans ses rapports à l’apolitisme apparaît comme une démarche indispensable pour poser les distinctions nécessaires, dissiper leurs ambiguïtés, éclairer le présent sans dicter le futur.

Pour structurer notre démarche analytique, nous nous appuierons sur la disjonction dans trois grandes significations du terme « politique », exprimées en anglais par trois vocables différents, polity (le système institutionnel), policy (intervention publique dans un secteur déterminé) et politics (lutte pour la conquête ou la conservation du pouvoir). En français, c’est l’article qui effectue la différenciation : le politique, une politique, la politique.

À partir de cette sémantique, nous examinerons d’abord deux impossibilités syndicales, l’indifférence institutionnelle, l’inertie face aux politiques publiques. En second lieu, nous aborderons la question « sensible » des rapports du syndicalisme avec les titulaires ou les protagonistes du pouvoir d’État, en particulier avec les partis politiques. Enfin, nous nous interrogerons sur les principaux facteurs de l’apolitisme syndical.

Deux impossibilités syndicales

Le libéralisme, doctrine de la liberté, a commencé en France par supprimer les corporations, le compagnonnage et interdire les coalitions. Le proto-syndicalisme est donc condamné à la clandestinité de 1791 à 1884. Le régime de Vichy a imposé de 1941 à 1944 un syndicalisme unique, officiel, dans le cadre de la Charte du travail. L’existence légale du syndicalisme des salariés n’a été assurée, reconnue que par la République, troisième, quatrième et cinquième. La liberté de s’associer pour défendre ses intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles collectifs relève des droits fondamentaux[2]. Le préambule de la Constitution de 1946, repris en 1958, proclame : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix»[3]. De nombreuses dispositions constitutionnelles de la Ve République encadrent la vie démocratique et l’exécutif de droite comme de la gauche social-démocrate n’hésite pas à en user pleinement.

Imparfaite, la démocratie française est loin d’être « apaisée ». Elle est traversée par les luttes des classes et le syndicalisme revendicatif subit de multiples attaques. En 2012, à l’initiative de la Fondation Copernic, avec le soutien de sept syndicats (CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature), un observatoire de la répression et de la discrimination syndicale (ORDS) a été créé, soucieux non seulement des dispositions institutionnelles, mais aussi, dans le vocabulaire juridique, de l’effectivité du droit.

La préoccupation de la liberté syndicale reconnue et respectée conduit nécessairement à s’opposer à la montée électorale du Front national. Ce parti, en réalité anti-national, puisque diviseur, propage des idées antisyndicales, antisociales et antidémocratiques. Même dédiabolisée (en paroles), l’organisation de Marine Le Pen demeure un repère de militants fascistes. Elle condamne, au nom de l’unité de la nation, celles et ceux qui mènent le combat contre l’exploitation. Elle tente de mettre sur pied des syndicats autoritaires. La vigilance s’impose envers le noyautage et le débauchage. Son fonctionnement interne apparente le FN à une institution monarchique où le pouvoir appartient aux propriétaires du fief et se transmet héréditairement. Le monarque (ou la reine) décrète souverainement. Cette culture de l’autorité inspire la réforme de l’état que le FN vise sans l’expliciter pour ne pas inquiéter. Le syndicalisme se préoccupe justement d’alerter sur le danger, la nocivité du FN.

Élément nécessaire de la démocratie, le syndicalisme se soucie légitimement des libertés publiques et des institutions qui les assurent. De la même manière, pour défendre les intérêts des salariés, il se doit d’agir sur les politiques publiques. Keynésien ou libéral, le pouvoir étatique intervient dans tous les domaines de la société civile. Les « policies » les plus importantes concernent l’emploi (son envers, le chômage), les salaires, l’imposition, la santé, l’éducation, le logement, les transports. L’activité des entrepreneurs privés réclame le fonctionnement des services publics. Nous avons rappelé que la République française se définit comme « sociale ». L’État légifère en matière de protection sociale, allocations familiales, maladie, retraite. Face à tous ces enjeux, le syndicalisme est dans son rôle en proposant des alternatives, en s’opposant aux contre-réformes régressives. Dans la continuité d’une longue tradition internationaliste, le syndicalisme veille à ce que la politique française en matière étrangère soit pacifique, animée par une volonté de coopération et de respect des peuples. La branche la plus résolue du mouvement syndical a combattu les guerres coloniales et soutenu les indépendances. La question européenne a provoqué bien des affrontements. L’orientation ultra-libérale de l’Union européenne, « austéritaire » donc, a incité la Confédération européenne des syndicats (CES) à critiquer cette radicalisation et les syndicats français membres de cette Confédération trouvent là un facteur de rapprochement qui les engage à manifester et faire grève pour des solutions alternatives encore timides.

Dans sa relation avec l’État, le syndicalisme porte une attention particulière aux fonctionnaires, à leur statut, à leurs rémunérations, à leurs effectifs, à leur formation. Les premiers à se tourner vers la CGT furent les instituteurs. Le ministre de l’Éducation nationale, Eugène Spuller à l’époque, affirme que la loi de 1884 ne s’applique pas à eux. La circulaire du 20 septembre 1887 leur conseille la voie de l’amicalisme. La « doctrine » élargit le propos en distinguant les fonctionnaires d’autorité écartés de la loi de 1884 et les fonctionnaires d’exécution qui ont le droit de se syndiquer. Cette position ne résiste pas à la réalité et une circulaire de Camille Chautemps du 5 septembre 1924 reconnaît de facto le syndicalisme des fonctionnaires. En application du Préambule de la Constitution cité plus haut, la loi du 9 octobre 1946, élaborée sous la responsabilité de Maurice Thorez, reconnaît le droit de se syndiquer à tous les fonctionnaires, hormis les militaires et les préfets[4].Tant à l’égard de l’État« stratège »[5] que de l’État employeur, le syndicalisme est placé devant l’obligation d’intervenir sous peine de se désarmer, de se rendre impuissant.

Les relations «dangereuses» du syndicalisme avec les partis politiques

Le syndicalisme a-t-il le devoir, dispose-t-il de la possibilité de se tenir à l’écart de la lutte pour le pouvoir, pour sa conquête ou sa conservation ? Déjà, nous avons constaté qu’il se trouvait dans l’obligation de se situer face à l’État stratège faute de quoi il n’assure pas sa fonction d’aiguillon et de contre-proposition. L’analyse doit être poussée plus loin. Le syndicalisme, en évaluant ce que le pouvoir accomplit (la CGT a établi un bilan du quinquennat Sarkozy en 2013), en formulant ses propositions, entre nécessairement en rapport avec le champ partisan. Qui sont ses amis, qui sont ses adversaires ? – pour utiliser le vocabulaire de Samuel Gömpers.

Aux États-Unis, l’AFL-CIO se reconnaît dans le Parti démocrate. En Allemagne, le SPD et le DGB forment un couple traditionnel. En Grande-Bretagne, le TUC regrette l’émergence du New Labour, sans pour autant trouver un autre partenaire. En Belgique, le syndicat est issu d’une Commission du Parti socialiste.

Le cas français se singularise par sa complexité due à la puissance du « pansyndicalisme » au début du XXe siècle puis à l’importance de l’adhésion à la IIe Internationale.

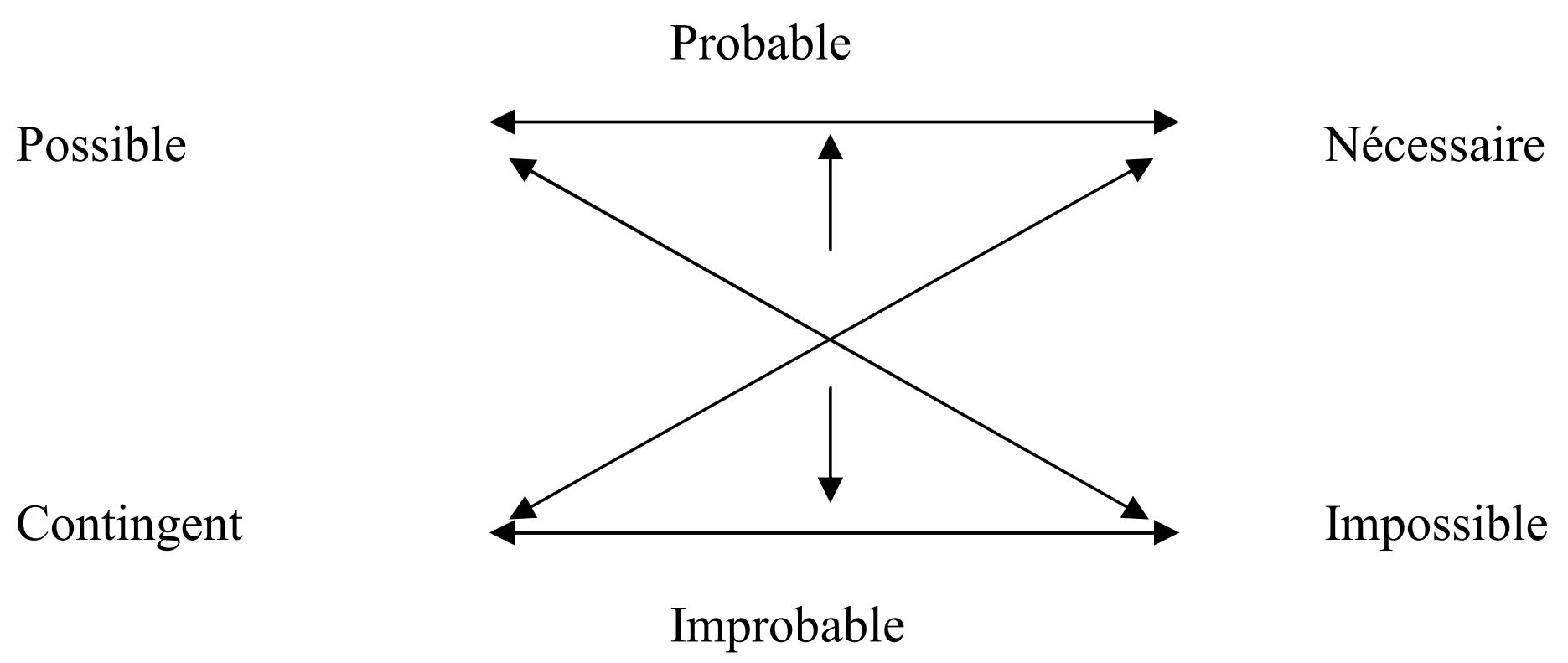

Pour analyser les relations syndicats-partis en France, nous recourrons à un « carré logique » que propose Aristote dans son De l’interprétation (ou en grec Peri Hermeneias) que le carré sémiotique d’Algirdas Julien Greimas rappelle singulièrement. Il s’agit du croisement des contraires et des contradictoires – les premiers sont des opposés qui peuvent connaître des intermédiaires, les seconds qui sont des négations, ne peuvent en comporter. Soit l’exemple suivant :

Le socialisme en France était riche de sa diversité et de ses rivalités. En 1905, sous l’impulsion du parti allemand et de Jean Jaurès, blanquistes, allemanistes, possibilistes, guesdistes et indépendants se regroupent dans la Section française de l’Internationale ouvrière, Parti socialiste unifié (SFIO). L’année suivante, au Congrès de la CGT, les guesdistes proposent que le syndicat reconnaisse la SFIO comme partenaire dans l’édiction d’une législation ouvrière (motion Renard). Le courant révolutionnaire a longtemps pointé les cinq familles pour refuser la relation entre la CGT et le socialisme parlementaire. L’argument tombe avec l’unification de ce dernier. Néanmoins, il récuse la subordination du syndicat au parti dont la IIe Internationale, Karl Kautsky et Jules Guesde sont porteurs. Les syndicalistes révolutionnaires brandissent « l’indépendance » qui entraîne la « neutralité » à l’égard des partis politiques. Le terme d’apolitisme n’est jamais utilisé. Le dictionnaire Robert indique d’ailleurs comme date de son apparition, 1926. La motion Griffuelhes qui est adoptée au Congrès de 1906 déclare que « La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat ». Grève-généraliste et autogestionnaire, le document qui sera popularisé sous la désignation de Charte d’Amiens assigne au syndicalisme la « double besogne » de la défense quotidienne et de l’émancipation intégrale[6]. À la subordination, le pansyndicalisme oppose donc la formule contradictoire de la substitution.

La subordination n’offre pas qu’un seul visage. Il est possible d’établir trois formes d’instrumentalisation. En premier lieu, le parti se sert du syndicat comme en Allemagne. Seconde configuration, le syndicat se sert du parti. Les britanniques l’ont expérimentée. Le Labour Party a d’abord été l’instrument parlementaire du TUC avant de s’en émanciper. Troisième configuration, celle d’une subordination indirecte. Ainsi, la CGC, libérale, apolitique, laisse aux partis de droite le soin de fixer les grandes orientations économiques du pays, se contentant pour sa part, de veiller à l’emploi, au salaire, à la pression fiscale, au plafond de la Sécurité sociale.

Le contraire de la subordination est la rivalité. FO a longtemps incarné l’opposition au PCF. Son premier logo représente une enclume, au-dessus d’elle un épi de blé qui brise des chaînes et indiquant « CGT-FO. Progrès, liberté. Contre toute emprise politique ».

Dernier type « pur », le contradictoire de la rivalité. La coopération, régime habituel des relations entre l’AFL-CIO et le Parti démocrate aux États-Unis n’est guère pratiquée en France. Les relations FEN-SFIO s’en approchèrent un moment.

Reste à évoquer les intermédiaires entre contraires. La division du travail (au syndicat l’économie, au parti socialiste la politique) a été érigée en doctrine en Allemagne (au Congrès socialiste de Mannheim, 1906). La France n’a pas vraiment connu cette dichotomie. À mi-chemin entre la coopération à égalité et la substitution, l’entente occasionnelle a été mise en œuvre dans le mouvement syndical français au moment du Front populaire. Le Préambule des statuts de la CGT réunifiée adoptés à Toulouse en 1936, après avoir proclamé que « le mouvement syndical décide de son action dans l’indépendance absolue » ajoute : « il se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux appels qui lui seront adressés par d’autres groupements en vue d’une action déterminée[7] ».

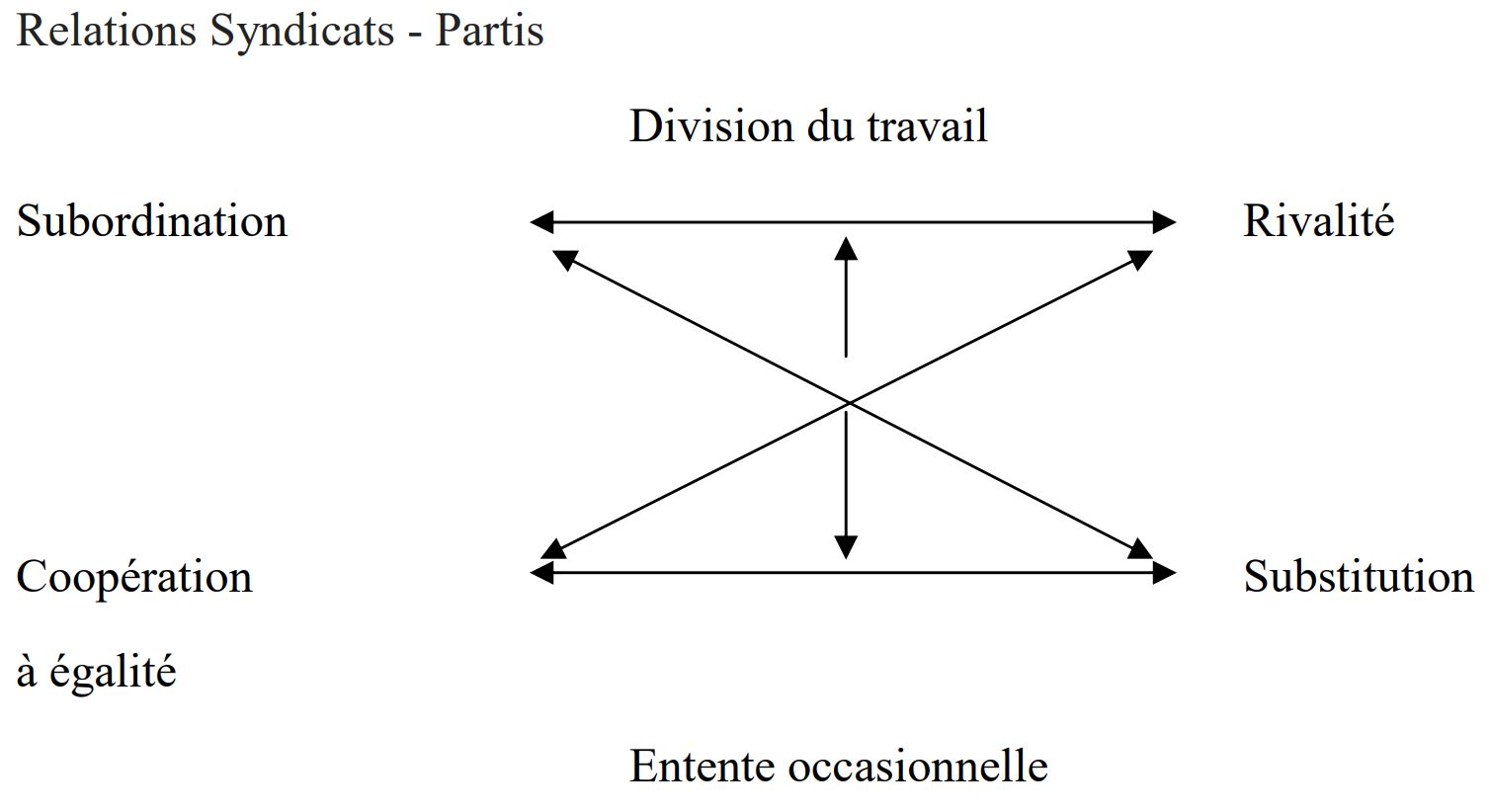

Le carré logique des relations syndicats / partis se présente donc selon le schéma suivant :

La pensée libérale fige la séparation entre la société civile et l’État. Les deux sphères sont en relation. Impossible pour le syndicalisme d’échapper à la question du pouvoir, de son rapport aux partis politiques. L’apolitisme sacrifie l’indépendance en acceptant le vainqueur actuel de l’affrontement.

Les facteurs principaux de l’apolitisme syndical

Si une approche critique de l’histoire incline à considérer l’apolitisme syndical comme un leurre, d’où provient son incessante résurgence ? Nous en évoquerons brièvement trois.

En premier lieu, les défaites du mouvement ouvrier entraînent par contrecoup la méfiance envers l’engagement politique. Cette proposition réclamerait un examen approfondi. Nous nous contenterons de rappeler les principales épreuves qui illustrent notre hypothèse. Après la répression féroce conduite par Adolphe Thiers – 30 000 morts –, le socialisme et l’abolition du capitalisme cessaient d’être énonçables. Le mouvement ouvrier repart néanmoins en 1876, au congrès de la salle de la rue d’Arras (2-16 octobre). Un gambettiste, Jules Barberet, essaie de prendre le contrôle de la renaissance ouvrière sous la bannière d’un réformisme apolitique (asocialiste) ; le barberetisme sera vaincu par les guesdistes au Congrès de Marseille (1879).

L’échec des grèves de 1919-1920, la scission qu’il entraîne se solde par une désyndicalisation qui traduit une forme de dépolitisation. La stabilisation du capitalisme qui a stoppé les ambitions de la IIIe Internationale débouche sur la crise de 1929 qui favorise une repolitisation. L’effondrement du Front populaire est suivi d’une hémorragie syndicale, sans doute préparée par les dissensions internes. Syndicats, hebdomadaire apparu le 19 octobre 1936 mène campagne contre le communisme, et son pacifisme véhicule une option en faveur de l’ordre existant. Dans ses mémoires, René Belin, dirigeant de la droite cégétiste, explique qu’en 1940, face à la défaite, « Il n’y avait plus, dans ce pays, ni droite ni gauche[8] ».

Après la Seconde Guerre mondiale, les grèves de 1947 entraînent la troisième scission de la CGT et une forte désyndicalisation. Les controverses sur l’indépendance vont bon train. « Dépolitiser » était apparu en 1939, « dépolitisation » en 1944. Ce dernier vocable connaît un regain d’emploi au début des années 1960. Le 5 janvier 1959, Michel Debré, Premier ministre, avait appelé à l’Assemblée nationale à un « ni droite, ni gauche » au sujet de l’Algérie française. Un colloque est organisé à la Fondation nationale des sciences politiques en 1962, « Dépolitisation, mythe ou réalité ? ». Publiant ses Questions actuelles du syndicalisme en 1965, Pierre Le Brun, secrétaire confédéral de la CGT, commet un anachronisme en évoquant, à partir de la Charte d’Amiens, la tradition « apolitique » du syndicalisme français, tout en la distinguant d’un « désintérêt des syndicats à l’égard de la chose publique »[9].

La crise syndicale ouverte par la rupture de l’Union de la gauche en 1977, l’affrontement CGT-CFDT, les désaccords sur la politique mitterrandienne et la disparition de l’URSS ont généré un recul de la syndicalisation, une perte de confiance dans la politique. À la fin de cette phase (1977-1995), la CGT prend ses distances à l’égard du PCF. En 1993, la Confédération ne donne plus de consigne de vote. Louis Viannet se retire du Bureau politique en 1996. Le 17 juillet 2001, lors d’une rencontre entre le Bureau confédéral de la CGT et la direction nationale du PCF, Bernard Thibault, successeur de Louis Viannet, lit une longue déclaration expliquant la séparation du syndicat à l’égard du parti. « Document qui fera date », commente une chronique rédigée par Yvette Ladmiral pour une plaquette éditée sous la responsabilité de Bernard Thibault[10]. Une « départidisation » de la CGT s’est produite[11]. A-t- elle entraîné une forme d’apolitisme ? La question fait débat[12].

En second lieu, la division politique des travailleurs pousse à la « neutralité » syndicale. Nous l’avons vu à propos du Congrès d’Amiens de 1906. Le souci de dégager le syndicat des rivalités partisanes s’est aussi manifesté à la CFDT. La centrale déconfessionnalisée en 1964 pour dépasser le clivage chrétiens/libres penseurs, opère son « recentrage » après le rapport Moreau au Congrès de Brest. Le Congrès de Strasbourg (22-26 novembre 1988) adopte une définition de la ligne confédérale « ni neutre, ni partisane ». La formule confirme le recentrage. La CFDT ne se situe plus dans le camp socialiste. Le syndicat ne se dit pas davantage de droite, « apartidaire » donc. Cela revient à négocier sans distinction avec Nicolas Sarkozy et avec François Hollande, même si dans le deuxième cas cela s’accompagne d’une présence dans les ministères. Michel Noblecourt rapporte une boutade de Jean-Claude Mailly : « Vous ne pouvez pas ouvrir un placard (dans les locaux ministériels) sans trouver un CFDT[13]».

L’interrogation de fond porte à la fois sur l’efficacité du positionnement – favorise t-il l’adhésion ? – et sa pertinence stratégique. Un syndicalisme de transformation sociale renforce-t-il sa capacité d’intervention en s’isolant de la politique (politics) ? Le retrait de la CFDT influence, mais résulte aussi de la dissolution de la social-démocratie. L’absence d’alternative favorise l’apolitisme.

Troisième point : pour comprendre l’apolitisme syndical français, il convient de considérer la loi de 1884. Dans son article 3, le texte déclare : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles[14]». L’adverbe « exclusivement» est utilisé pour fonder une délimitation stricte et « le principe de spécialité » ainsi édicté permet de poursuivre toute incursion dans le domaine politique, que les tribunaux sanctionneront. L’idéologie libérale fétichise la séparation de la société civile et de l’État, caractéristique des sociétés modernes c’est-à-dire régies par le mode de production capitaliste[15]. L’égalité juridique dans la société est le paravent de l’inégalité économique. La loi du 21 mars 1884 prend acte du caractère inévitable des associations professionnelles et entend placer ce réalisme dans une logique des intérêts individuels et dans les bornes de relations de travail dépolitisées[16].

L’idéologie de la loi de 1884 sera souvent contredite dans les faits en raison de l’abstraction que représente la séparation de l’économie et de la politique. Antoine de Montchrestien n’avait-il pas intitulé son livre fondateur Traité de l’économie politique (1621) ? Et comment se passer de « politique économique » ? N’empêche que la loi de 1884 diffuse une idéologie que les juristes dans leur grande majorité diffusent et qui insensiblement influence des syndicalistes d’autant plus que les journalistes ne manquent pas de dénoncer la « politisation » de l’action syndicale revendicatrice.

Aucune solution miracle n’existe pour assurer l’indépendance syndicale[17] ; le meilleur garant réside dans leur enracinement au sein du salariat et la construction d’un projet spécifique articulant défense quotidienne et jalons pour une transformation sociale.