Non classifié(e)

Que signifie la concentration médiatique dans le contexte actuel de la montée en puissance des Gafam, des réseaux sociaux et de l’IA, et alors que certains milliardaires des médias nourrissent un projet politique d’extrême droite? Comment doivent évoluer les outils de régulation et législatifs existants? Quels sont les nouveaux dispositifs à penser et mettre en œuvre? Quelle place et quels moyens donner à l’audiovisuel public dans ce nouvel environnement? Nathalie Sonnac et Alexis Lévrier confrontent leurs analyses et leurs propositions dans cet entretien vidéo réalisé par Hoël Le Moal.

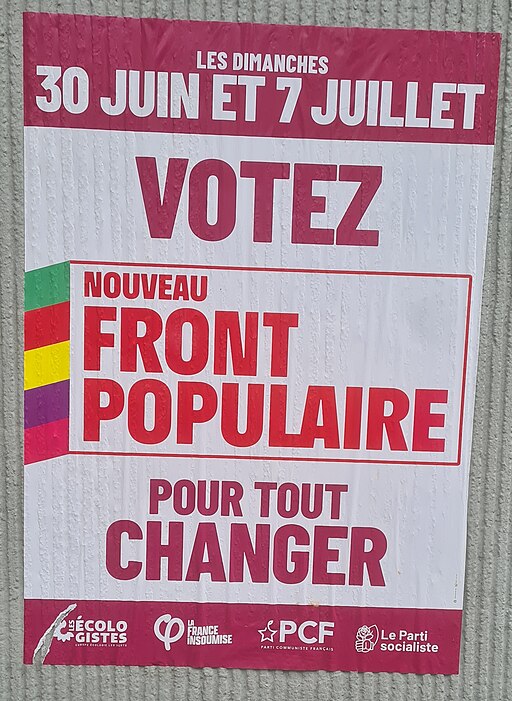

Pour Frédéric Mellier, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023 a été un révélateur de l’absence de lien organique entre les dynamiques sociales et le champ politique, privant l’unité syndicale et la mobilisation populaire d’un débouché politique. Il propose dans cet article d’en tirer les enseignements pour co-construire une nouvelle hégémonie au service d’un véritable projet d’émancipation.