Malgré la loi de 1884, attentive à limiter son périmètre d’intervention, le syndicalisme hexagonal n’a cessé de nourrir des ambitions émancipatrices. Cette perspective éclaire l’histoire de ses pratiques et stratégies, leur confrontation aux institutions et aux partis, à commencer par ceux qui se réclamaient de la classe ouvrière. Jaloux de son autonomie, le syndicalisme a ainsi expérimenté de multiples modalités d’engagement politique. À travers la question des programmes, Michel Pigenet propose une relecture des relations entre syndicats et partis.

En juin 1955, le 30e congrès de la CGT enterre l’ambitieux « Programme économique général » sur lequel la Confédération, les fédérations et Unions départementales travaillaient depuis l’automne 1950. À la veille des assises, elle lui substitue un « Programme d’action », dont l’intitulé signale le changement de pied. Selon Benoît Frachon, l’ancienne initiative prêtait à « confusion […] sur des problèmes touchant au fond de la lutte des classes ». Au vrai, l’épisode procède d’un rappel abrupt au partage des tâches entre la CGT et le PCF. En clair, la Confédération ne saurait empiéter sur les prérogatives tacites du « parti de la classe ouvrière », auquel il revient de définir les intérêts les plus généraux du prolétariat. Tels sont les fondements de l’autolimitation cégétiste, quand bien même l’histoire longue de la CGT témoigne qu’il n’en a pas toujours été ainsi.

1916-1921, la CGT apprend à programmer

En matière de programme, tout commence avec le ralliement de la centrale à l’Union sacrée, qui consacre l’abandon des thèses syndicalistes révolutionnaires jusque-là dominantes. Sa conférence nationale de décembre 1916 adopte ainsi, pour la première fois, un « programme de réorganisation économique ». Le document se nourrit des études menées au sein du Comité d’action formé deux ans auparavant, à l’initiative de la CGT, avec le PS et la Fédération des coopératives de consommation. Il confie à la « classe ouvrière » la mission de « diriger l’effort national » en vue « de satisfaire les besoins sociaux grandissants ». Sans renoncer à l’horizon lointain de l’« harmonie sociale » par la « socialisation des moyens de production et d’échange », il préconise, entre autres et d’ici là, la reprise par la Nation « des richesses collectives et des moyens de les produire ou de les échanger ».

Sur la lancée, le comité confédéral national (CCN) de la centrale fait sien, en décembre 1918, un « programme minimum ». Plus que la SFIO, la CGT est alors le principal foyer d’un réformisme conquérant que singularise le projet de nationalisations dites « industrialisées », associant producteurs et consommateurs, pour les distinguer de leur variante « politisées », comprendre étatisées. Faute d’assentiment gouvernemental à la création d’un Conseil économique national (CNE), le syndicat fonde un Conseil économique du travail (CET) chargé d’examiner « toutes les questions relatives à la production et à la répartition des richesses ». Au plus haut des luttes ouvrières de l’après-guerre, l’histoire sociale et syndicale du pays se joue toutefois ailleurs qu’au CET. En tout état de cause, bientôt affaiblis par la scission de 1921, privés d’interlocuteurs publics, les « confédérés » doivent en rabattre sur leurs ambitions initiales, disparues des débats du congrès de 1925.

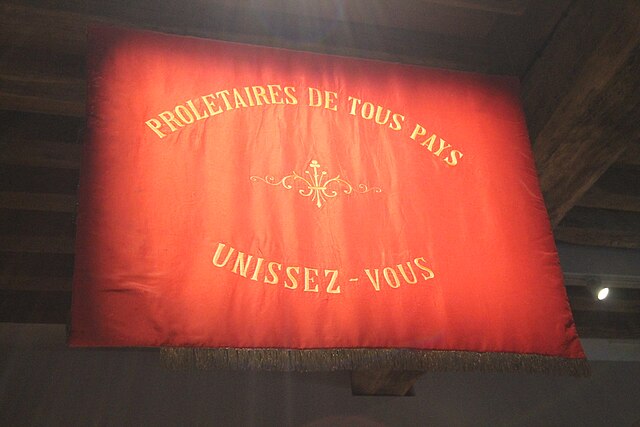

Tout à la difficile articulation du syndicalisme et du communisme, la nouvelle CGTU songe moins, pour sa part, à programmer le cours de la révolution à venir qu’à forger des revendications mobilisatrices. Pour le reste, elle proclame, en 1929, sa « détermination » à « travailler sur tous les terrains en accord étroit avec le PC, seul parti du prolétariat et de la lutte des classes… ».

Du plan cégétiste à l’acceptation du programme du Rassemblement populaire (1934-1936)

Dans les années 1930, sur fond de crise, le danger que l’extrême droite représente pour les libertés et la paix alerte le mouvement ouvrier. En quête d’alternative crédible, la CGT réactive ses propositions de la décennie précédente, repeintes aux couleurs du planisme en vogue. Déjà instigatrice de la grève générale du 12 février 1934, la centrale expose, le 21, ses solutions contre le chômage. Elle défend la réduction du temps de travail, une politique de grands travaux, l’instauration de minimas salariaux, la nationalisation du crédit, le contrôle des banques et des industries clés ou encore la coordination de la production et de la consommation. Sans attendre, la CGT convoque, les 7 et 8 avril, des « États généraux du Travail contre la guerre civile et la réforme économique ». Le nouveau cycle programmatique accouche d’un « plan de rénovation économique » qui, adopté par le CCN de septembre, combine réformes de structures et de redistribution infléchies dans un sens dirigiste.

L’effervescence politique et sociale de la période amortit l’écho du plan cégétiste, qui peine à galvaniser les syndiqués, tandis que les partis, plus vite acquis à la dynamique de Front populaire, reprennent la main. Dans la dernière ligne droite, les propositions du comité de coordination SFIO-PCF influencent davantage les négociateurs du Rassemblement populaire que les austères travaux de la Confédération. Celle-ci en rabat, de surcroît, face aux hésitations socialistes et à la double hostilité des radicaux et des communistes à l’égard des nationalisations. En janvier 1936, le programme officiel du Front populaire se déleste en conséquence des points les plus audacieux et épineux du plan de la CGT, néanmoins signataire du texte, à l’instar de la CGTU. Ces concessions ne valent pas abandon, mais soulèvent la question des modalités de l’engagement politique de la centrale. À la veille de la réunification, les « confédérés » réitèrent leur rejet unanime d’une participation gouvernementale. La vieille méfiance teintée de scepticisme envers l’Etat et les partis demeure vivace. « Si nous ne sommes pas là pour les surveiller et les pousser, ils ne feront rien », lâche Jouhaux. Les grèves qui accompagnent la victoire électorale en apportent la preuve spectaculaire. En quelques semaines et pour un an et demi, le syndicalisme accède au rang d’acteur majeur, d’autant plus écouté que la mobilisation ouvrière a remis en selle des revendications écartées ou négligées en janvier.

Le syndicalisme partie prenante du CNR, de son programme et de la Libération (1943-1947)

Après les exclusions, les dissolutions de 1939-1940, les forces éclatées et laminées de la CGT se réunifient en avril 1943, quelques semaines avant la création, le 27 mai, du Conseil national de la Résistance (CNR). La CGT et la CFTC figurent parmi ses fondateurs, au côté de huit mouvements de Résistance et de six partis, allant du PCF aux droites conservatrices. Présidé par Jean Moulin, le Conseil apporte aux Alliés la preuve du soutien de la Résistance intérieure au général de Gaulle. Il entend aussi expliciter ses objectifs, immédiats et à terme. Les socialistes, parmi les plus résolus à poser ces jalons, prônent, dans la continuité des thèmes débattus avant la guerre, d’amples nationalisations, l’abolition de la concurrence et du profit, la participation de travailleurs à la gestion des grandes et moyennes entreprises, etc. D’autres textes, d’orientation voisine, parviennent au CNR, dont celui déposé par Louis Saillant au nom de la CGT trop fraîchement regroupée pour éviter les déclinaisons « confédérées » et « unitaires » de certains paragraphes. Réservé à l’égard d’objectifs trop avancés, le PCF privilégie l’union patriotique. En concertation avec ses dirigeants – Jacques Duclos et Benoît Frachon –, le délégué du Front national[1], Pierre Villon, rédige, fin novembre 1943, un « projet de Charte de la Résistance ». Sa première partie, la plus consistante, traite de l’action immédiate. La seconde récapitule les mesures applicables après la Libération. Non sans tensions, le document final, amendé et réécrit, est adopté, le 15 mars 1944, par l’ensemble du CNR.

Tel quel, il n’engage d’aucune manière l’exécutif de la France libre, remanié en « Gouvernement provisoire » (GPRF) le 3 juin 1944. Le général de Gaulle y veille. Clandestinité oblige, la diffusion du Programme est très restreinte, mais le CNR s’attache à le faire connaître sitôt la Libération réalisée. Sous son impulsion, les États généraux de 1945 sont l’occasion d’une remarquable campagne de popularisation au plus près des citoyens invités à se l’approprier par la rédaction de milliers de cahiers de doléances. Non sans résultats. Le 21 octobre 1945, les partis fidèles au programme du CNR recueillent 85% des suffrages, dont 50% pour le PS et PCF, lors de l’élection d’une Assemblée constituante. La plupart des réformes économiques et sociales de la Libération seront votées dans les mois qui suivent. Plusieurs d’entre elles concèdent des responsabilités inédites aux syndicats, à commencer par la CGT, en position hégémonique et dont le congrès d’avril 1946 enregistre l’irrésistible poussée communiste.

Les ruptures de 1947-1948 referment brutalement la courte parenthèse des expériences et coopérations de la Libération. Elles resserrent, en revanche, les liens noués entre la CGT et le PCF, source de l’autolimitation de la centrale syndicale devenue la première organisation de masse du parti.

Retours d’expérience autour du Programme commun

On en est toujours là dans les années 1960 lorsque les mutations qui accompagnent la déconfessionnalisation de la CFTC, devenue CFDT en 1964, favorisent les rapprochements qu’acte, en 1966, l’accord d’unité d’action avec la CGT. Les coudes à coudes vont de pair avec l’affirmation d’identités spécifiques. Émancipée de ses anciennes références, la CFDT incarne un temps une voie syndicale vers un « socialisme démocratique » à bonne distance de la SFIO et du communisme. Sur cette voie, l’outsider cédétiste affiche en 1968 une compréhension intéressée des « nouveaux mouvements sociaux » et reprend à son compte la thématique autogestionnaire, quand la CGT mise sur un débouché politique par l’union de la gauche autour d’un programme. À défaut et en réponse aux questions posées par le regain des luttes sociales, elle entame une réflexion sur les « perspectives du socialisme pour la France », mais n’est pas invitée aux négociations programmatiques menées en tête-à-tête par le PCF et le PS. L’accord du 12 juillet 1972 entre trois partis de gauche place les cégétistes, note l’un d’eux, « devant un dossier bouclé et une union fermée ». Plus en retrait, la CFDT consent un « appui critique » à un texte par trop « productiviste » et étatique à ses yeux.

Si le succès électoral du Front populaire s’était produit moins d’un semestre après le bouclage de son programme, les échecs de 1973 et 1974 allongent cette fois les délais d’attente tandis que la conjoncture change. Au bout de cinq ans, une actualisation s’impose. De la seule responsabilité des partis, elle déraille en cours de route. Ces déconvenues incitent la CFDT à se « recentrer » et à opter pour la neutralité politique, avant la volte-face qui la mue en quasi bras syndical des gouvernements de gauche de la première moitié des années 1980. Elle en paye le coût et renonce, en 1986, à toutes consignes électorales. Un an plus tôt, la CGT, plus sévèrement touchée par les déboires de la décennie, a décidé de ne plus « se considérer comme engagée par les programmes des différents partis, les alliances qui peuvent exister ». Sur ces bases, la séparation à l’amiable d’avec le PCF ne remet pas en cause l’existence d’une frontière entre sphères syndicale et « politique », autre cause d’autolimitation, mais ne prétend pas moins vouloir « conjuguer syndicalisme et citoyenneté ». La montée et l’enracinement de l’extrême droite la contraignent pourtant à prendre position à la veille de scrutins majeurs.

À l’épreuve du détachement des classes populaires d’institutions, de procédures électorales et de partis politiques dont l’alternance n’inverse pas la succession des contre-réformes néolibérales, les syndicats, bien qu’en recul, demeurent les dernières organisations de masse capables de mobilisations d’envergure. En dépit du soutien de l’opinion, la plupart des grands mouvements sociaux inégalement unitaires des années 2000 échouent, certes, à arracher des victoires probantes. Du moins font-ils vivre, le temps des luttes, des solidarités, que les conditions de travail et les nouveaux statuts salariaux s’emploient à disloquer. La cohérence et les valeurs de leurs revendications persistent, par ailleurs, à dessiner un horizon d’attente émancipateur. Là réside la responsabilité politique des syndicats, irréductible aux soutiens ou subordinations d’antan, mais à travers les pratiques de mise en mouvement, d’intervention et de proposition autonomes, d’abord au travail, point névralgique et stratégique d’une authentique « politique populaire ». À suivre ?