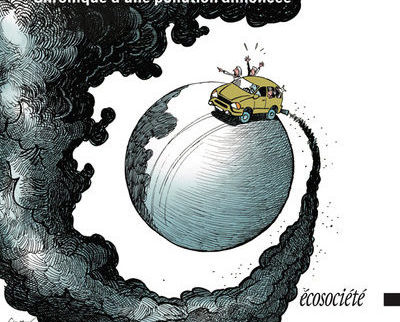

Les transports constituent un enjeu fondamental, tant en raison de leur place dans nos modes de vie que de leur impact dans les émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Laurent Castaignède revient sur l’avènement de la « culture de la mobilité motorisée », sur les transformations qu’elle a entraînées ou encore sur ses conséquences sanitaires et environnementales. Il propose un certain nombre de mesures adoptables (bien que parfois assez radicales) sur le court-terme et ouvre des pistes de réflexion pour débattre des bouleversements conceptuels que l’humanité devrait envisager pour répondre aux défis écologiques.

Retranscription d’un entretien réalisé pour Silomag fin octobre 2020.

Quelles sont les grandes étapes de l’avènement de ce que vous appelez la « culture de la mobilité motorisée », ses conséquences sur l’organisation de nos modes de vie et sa place dans les grandes transformations du XXe siècle ?

Laurent Castaignède : Vaste question ! On peut distinguer trois grandes étapes de l’avènement de la culture de la mobilité motorisée avec le développement du train, de la voiture individuelle et, enfin, de l’avion. Les deux premiers modes de transport vont bouleverser le trajet domicile-travail et la morphologie des villes devenues des conglomérats urbains ; le troisième va transformer le rapport au voyage.

Initialement, la mobilité motorisée est apparue avec la machine à vapeur au XIXe siècle. Si son usage est au départ assez confidentiel, le train va peu à peu structurer les habitudes des gens qui l’utilisent, les banlieues vont s’organiser autour des gares et les villes commencer à s’étaler. Cet étalement urbain va prendre une nouvelle ampleur à partir des années 1920 aux États-Unis et des années 1950-60 en France avec la baisse du prix d’achat des voitures auparavant réservées à un usage professionnel ou à des gens très aisés[1]. Nombreux sont ceux qui vont préférer le confort de la voiture individuelle à l’entassement dans des trains, des tramways ou des camions de ramassage d’usines. Le gain de temps pour les automobilistes va leur permettre de s’installer plus loin, dans un paysage plus rural. Il y a alors un effet rebond de la vitesse sur la distance qui fait, qu’à l’arrivée, vous n’avez pas de temps gagné, mais de la distance accrue et donc de l’étalement[2]. En France et en moyenne, la distance domicile-travail était de 3 km en 1960 permettant à beaucoup de se déplacer à pied ou à vélo, puis de 6 km à la fin des années 1960 et de 15 km à partir de l’an 2000.

Cet effet rebond avait été anticipé par Herbert Georges Wells en 1900 qui soutenait que le rayon des grandes villes s’étendait depuis des siècles sur une distance qui pouvait être parcourue en une heure. Il pronostiquait donc que les villes du monde continueraient de s’étaler à mesure que les transports de masse accessibles au plus grand nombre allaient gagner en vitesse. Pronostic vérifié, puisque la vitesse moyenne des trains de banlieue ou des automobiles est aujourd’hui d’environ 50 km/heure et que les grandes villes du monde, devenues de gigantesques conurbations, ont parfois un rayon de 50 km.

Au-delà de l’étalement urbain, ce qui n’a pas été envisagé au départ, c’est l’engorgement qui découlerait du développement de l’automobile. Le temps gagné par l’automobiliste au début fut concomitamment du temps perdu pour l’ensemble, car les tramways, englués dans la circulation automobile, étaient contraints de ralentir. Par la suite, la multiplication du nombre des automobilistes entraîna la congestion si caractéristique des grandes villes. L’historien américain, Lewis Mumford, écrivait d’ailleurs dans les années 1950 (La cité dans l’histoire) que dans toute grande ville, le moyen le plus rapide pour que cent mille personnes fassent un kilomètre, c’est la marche à pied, et le moyen le plus lent, c’est d’équiper tous ces gens de voitures rapides.

La mise à disposition de transports de masse si rapides, et si bon marché, a eu d’importantes répercussions sociales et sociétales. Elle a conduit à sortir des villes les bas salaires en les contraignant à aller se loger plus loin, pour moins cher ; favorisant ainsi la gentrification. En portant la distance moyenne entre le travail et le domicile à 15 km, elle a créé ce qu’Ivan Illich appelait « le monopole radical des transports » : la voiture étant devenue indispensable, elle s’est créé son propre marché monopolistique. Cette situation est au fondement du mouvement des gilets jaunes dont beaucoup, sans alternative à l’usage de la voiture, furent contraints de payer l’essence et le gazole plus cher. Ces transports de masse rapides ont également induit une injonction à la mobilité, un conformisme social délétère. Si vous n’êtes pas mobiles, vous n’êtes pas à la mode, vous êtes un has been. Être casanier, ce n’est vraiment pas de notre temps.

On a, par ailleurs, assisté à une délocalisation du quotidien. Les lieux d’activité étant éloignés des domiciles, on perd la possibilité d’être autonome et résilient. Il est, en effet, plus facile d’échanger des objets ou des services avec vos voisins, si votre vie quotidienne s’inscrit dans la proximité. À partir du moment où vous vous faites quotidiennement exfiltrer de chez vous par des moyens de transport rapides, vous basculez dans le système marchand. Quant à l’industrie, la montée en efficacité et la baisse des tarifs douaniers des transports longues distances (bateaux, camions, transbordement de l’un à l’autre) ont joué un rôle moteur dans les délocalisations.

De son côté, l’aviation a crû d’à peu près 5% par an, ce qui représente un doublement du trafic tous les quinze ans. Depuis 1951, le carburant aérien est complètement détaxé. Avec l’apparition de l’aviation low cost, le transport longue distance rapide s’est encore plus fortement développé. Ce développement massif a transformé l’esprit et la réalité du voyage, à l’instar de « la fin des voyages » dont parlait Claude Lévi-Strauss dans Tristes tropiques. Le voyageur est devenu un touriste et le voyage a été remplacé par une téléportation, sans évoquer ici les conséquences locales désastreuses du tourisme de masse sur l’artificialisation des territoires.

Quels sont les impacts sanitaires et écologiques de cette culture de la mobilité ?

LC : Avec l’étalement urbain qu’elle engendre, cette culture de la mobilité a largement conduit à bétonner, bitumer, à uniformiser la diversité des territoires. Dans Tristes campagnes, en écho à Tristes tropiques, Bernard Charbonneau déplorait le fait que la mobilité motorisée avait ainsi considérablement artificialisé le Pays basque et le Béarn.

Ensuite, et paradoxalement, cette culture de la mobilité entraîne une sédentarité générale qui pose un grave problème de santé publique. Nous n’avons jamais été aussi mobiles qu’aujourd’hui et, pourtant, nous n’avons jamais aussi peu marché. Les États-Unis sont bien sûr une caricature de ce paradoxe où 90% de la population vit dans des maisons, dont la moitié dans des banlieues organisées autour de l’usage automobile, alors qu’en France la moitié de la population vit en appartement citadin, souvent sans ascenseur[3].

Enfin, la pollution est un enjeu central de cette culture de la mobilité motorisée[4]. Les transports émettent aujourd’hui à peu près un tiers des gaz à effet de serre au niveau mondial en tenant compte des émissions directes des véhicules, mais également de leur fabrication comme de la construction et de l’entretien des infrastructures nécessaires à leur fonctionnement (routes, aéroports, etc.)[5]. Pour simplifier, environ 40% de ces émissions sont dues aux voitures, 30% aux camions, 20% aux avions, 10 % aux bateaux et 1 à 2% aux chemins de fer[6]. De surcroît, comme hier aux États-Unis ou à Londres, le smog est depuis les années 1950 un sujet dans de nombreuses villes qui ont vu se démultiplier le parc automobile. Enfin, les particules fines posent également de gros problèmes de santé publique. Aujourd’hui en France, 4 000 personnes trouvent la mort sur la route, ce qui est évidemment très malheureux ; mais plus de 60 000 autres meurent, chaque année, en raison de la pollution de l’air extérieur dont au moins un tiers est probablement dû aux transports motorisés.

On n’arrête pas de nous parler des innovations technologiques en matière de transports, qui existent déjà ou qui sont à venir. Certaines d’entre elles vous semblent-elles intéressantes ?

LC : Déjà, globalement, le gros souci de l’innovation technologique, c’est le messianisme qu’elle porte, c’est-à-dire l’écran de fumée qui permet à tout un système de ne pas se questionner. Dans toute technologie, il peut y avoir un bon côté qui mérite d’être développé, mais son extension commerciale pose souvent problème. Ensuite, les innovations technologiques ne datent pas d’hier et celles qui sont pertinentes sont parfois oubliées. À titre d’illustration, j’ai découvert, lors de mes recherches, l’existence d’un prototype de catalyseur datant de 1898 et développé par un ingénieur chimiste français. Or, à l’époque, les gens ne craignaient pas la fumée, mais les poussières (et leurs bactéries) soulevées par les automobiles qui roulaient plus vite que les voitures à chevaux. La solution technique adoptée n’a donc pas été de développer le pot catalytique pour traiter les fumées, mais plutôt d’arroser, puis de bitumer les routes. Les catalyseurs visant à traiter certains polluants ne ré-apparaîtront que dans les années 1970…

Les innovations dont on parle aujourd’hui tournent surtout autour de la voiture électrique, de l’avion à hydrogène et de la voiture autonome. À mon sens, l’avion à hydrogène est à jeter d’entrée puisque l’hydrogène produit beaucoup d’eau. Or, cela va rajouter de la nébulosité et des traînées blanches dans le ciel qui sont le premier impact des avions sur le changement climatique[7]. D’autant que si l’on fabrique de l’hydrogène vert, par électrolyse à partir d’électricité renouvelable, son premier débouché est d’évidence la partie de l’industrie qui utilise déjà celui produit à partir de méthane fossile. Or, la fabrication d’hydrogène représentait, en 2019, 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui signifie qu’il va y avoir beaucoup d’installations « bas carbone » à construire et mettre en service avant d’assurer cette substitution (même en y intégrant de la sobriété). Après, l’hydrogène ne pollue pas au sens des polluants, puisqu’il n’émet a priori que de l’eau. On peut donc imaginer que, dans les centres-villes, il y ait des moyens de transport comme certains bus qui puissent éventuellement, de manière pertinente, rouler avec. Dans tous les cas, l’hydrogène à usage de mobilité doit être utilisé avec une parcimonie ciblée.

Il en va de même pour le véhicule électrique[8] : c’est une superbe idée pour certains usages ciblés. Le gros souci actuel est que ce ne sont pas les usages les plus efficaces du point de vue de l’intérêt écologique que l’on est en train de développer. Ce que l’on voit apparaître dans les villes, ce sont essentiellement des bolides de course, ou d’énormes SUV, équipés de très grosses batteries ainsi que des citadines dont une partie significative ne roule pas si souvent. Le résultat est que l’impact, important, de la fabrication de la batterie n’est pas bien amorti alors que cela utilise des métaux qui ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour remplacer, sous deux ou trois décennies, plus d’un milliard de voitures, 350 millions de camions et 500 millions de deux roues. Il est donc nécessaire de faire un tri en se demandant quels sont les usages les plus pertinents et d’orienter ainsi la mobilité électrique.

Quant à la voiture autonome, je pense que, si elle se développe, ce sera la pire catastrophe à venir de l’histoire de l’automobile, car cela va engorger encore plus la circulation et qu’il y aura un nouvel effet rebond. En effet, c’est une voiture conçue pour les embouteillages puisqu’au lieu de conduire, on peut y travailler, y manger, y dormir ; sans compter les gens sans permis qui vont circuler avec et les voitures qui vont rouler toute seule… Il faut également évoquer la consommation globale d’énergie. Parler de l’éco-conduite de la voiture autonome, c’est de l’illusion. L’économie d’un demi-litre au cent par rapport à un conducteur normal ne compensera jamais la surconsommation d’électricité nécessaire pour l’infrastructure de réseau qui lui permettra de fonctionner (réseaux connectés, centres de serveurs, etc.). Après, il y a certainement des cas très particuliers pour lesquels ce serait intéressant, mais croyez-vous que les constructeurs vont se satisfaire d’un marché de niche ?

Pour toute innovation technologique, il faut donc se demander où est le progrès et ce qu’elle peut apporter de positif… comme de négatif, surtout si certains souhaitent la voir se généraliser.

Quelles sont les mesures qui pourraient être mises en œuvre sur le court terme pour diminuer les émissions de polluants et de gaz à effet de serre des transports?

LC : Des décisions peuvent être prises très vite, mais elles impliquent une grosse volonté politique. Dans le cas général, il faudrait contingenter la plupart des moyens de transport, c’est-à-dire subordonner la possibilité d’acquérir un moyen mobile motorisé supplémentaire à la possession d’un droit, qui serait cessible, à l’image de la logique foncière. Puis, pour le secteur aérien par exemple, il faudrait imposer, à l’échelle internationale, des limitations de vitesse à l’image de celles imposées, en 1974, presque du jour au lendemain pour le transport routier[9]. En effet, les avions volent trop vite et consomment trop[10]. Il faudrait contraindre, sous cinq ans, tous les nouveaux avions en développement de ne pas dépasser 600 km/h et 7 000 mètres (pour une altitude d’aujourd’hui de 10 500 mètres). Les traînées blanches disparaîtront. Bien sûr, cette réglementation doit être imposée à tous les constructeurs, sinon ce serait un suicide industriel. Mais l’aviation est très structurée, dans les textes, pour pouvoir prendre des décisions internationales contraignantes. Des questions se posent pour certaines destinations très éloignées pour lesquelles il faudrait ajouter des escales.

Pour les voitures, il faudrait distinguer l’usage personnel de l’usage professionnel. Les voitures personnelles devraient être limitées à 1,5 tonne à vide, ce qui est largement suffisant pour transporter une famille et des bagages. Les véhicules plus lourds et plus puissants seraient réservés à un usage professionnel et limités 90 km/heure comme c’est le cas aujourd’hui pour les poids lourds et les petits camions. Rouler en gros SUV en ville deviendrait dès lors une exception professionnelle dûment justifiée. Pour les bateaux, l’idée serait de naviguer au gazole ou au gaz naturel et de bannir le fuel lourd comme carburant.

Enfin, pour les trains, je ne suis pas partisan du train à haute vitesse et encore moins de l’hyperloop, ce projet de trains hyper rapides circulant dans des tubes sous vide. En effet, au-delà d’une certaine vitesse, la consommation énergétique varie au carré ; les investissements, eux, s’envolent. De surcroît, ce gain de vitesse n’est-il pas contre-productif ? Par exemple, depuis que Bordeaux est à deux heures de Paris en TGV, une partie du milieu professionnel bordelais, davantage concurrencé par leurs homologues parisiens, doit plus fréquemment se rendre à Paris, ce qui est une évidente perte de temps (et d’argent) ! Là encore, il faut faire attention aux effets rebonds qui se vérifient depuis un siècle. C’est en raison de ces derniers que je suis sceptique face au projet du grand Paris qui vise à créer un RER circulaire pour désengorger la Francilienne congestionnée : une fois mis en place, les gens vont en profiter pour s’installer plus loin, favorisant ainsi l’étalement urbain.

Sur un plus long terme, quels changements de paradigme ou quels bouleversements conceptuels l’humanité devrait-elle envisager pour que ses modes de vie et de déplacements soient compatibles avec les enjeux écologiques?

LC : Le premier sujet est de reconsidérer l’intérêt de la vitesse. Comme déjà souligné, mettre à disposition des transports de masse plus rapides (et bon marché) éloigne les populations et accentue le phénomène d’étalement urbain. Rappelons que Paul Valéry soulignait que « l’histoire donne à l’avenir les moyens d’être pensé » (Regards sur le monde actuel, 1931). On ne peut trouver des idées et des solutions pertinentes en ne regardant que le quotidien et l’actualité des techniques. Car sinon, on va être tenté de développer des transports innovants toujours plus rapides, préconisation qui parait intuitive sans la perspective historique qui permet de comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle.

Or, au regard de l’histoire, je pense qu’il faut arrêter de chercher à accélérer les transports, mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi que l’on arrive à s’organiser pour réduire la distance à vol d’oiseau des activités quotidiennes, dont le trajet domicile-travail. L’ennui aujourd’hui est que l’on a des villes où il y a beaucoup trop d’emplois et d’autres où il y a beaucoup trop de résidents. La question d’une meilleure répartition des bassins d’emplois devrait donc être posée. Mais, sans se lancer dans un programme de travaux pour restructurer les villes puisqu’il n’y a ni le temps ni l’argent, il faut inciter les gens, de manière ponctuelle, à se rapprocher en déménageant leur domicile ou en déménageant leur travail.

Une autre solution un peu radicale, qui vise à bousculer et à faire réfléchir, serait d’intégrer le temps de trajet dans le temps de travail. La perspective historique montre que le coût et le temps de trajet ont progressivement été transférés sur le salarié. En effet, il y a longtemps, les manufactures employaient les gens qui habitaient sur le site ou dans les villages aux alentours. Si elles avaient besoin de davantage de main-d’œuvre, c’était à elles d’organiser, à leurs frais, les ramassages plus lointains. Le développement en masse de l’automobile a mis à bas ce principe et réaffecté les charges. Bernard Charbonneau notait déjà dans les années 1960 – à une époque où la distance domicile-travail doublait – que l’employé exerçait de fait deux métiers puisque, en plus de son travail, il devenait également souvent chauffeur de lui-même. Et, si l’on réduit le temps de travail, mais que le temps de trajet augmente d’autant, où est le gain ? De surcroît, l’employeur a désormais une « zone de chalandise » en employés démentielle d’environ 50 km de rayon. Si c’est extraordinaire pour l’employeur, et souvent illusoire pour l’employé devenu hautement concurrencé, c’est un massacre pour l’environnement.

Un deuxième sujet est la lutte contre l’égoïsme comme l’illustre l’automobile. L’achat d’un SUV est souvent justifié par le sentiment de sécurité qu’il procure au conducteur. Si l’argument a du vrai, on pourrait rétorquer que, pour être encore plus en sécurité, il devrait rouler en tank… D’un autre côté, nous sommes aussi des piétons et plus les véhicules sont lourds, plus c’est dangereux pour ces derniers. Par ailleurs, au départ, seules les quelques personnes qui peuvent acheter tel ou tel véhicule plus rapide gagnent du temps, mais en font perdre à l’ensemble. Quelque temps plus tard, beaucoup de monde souhaite gagner ce temps, mais l’addition du ralentissement de l’ensemble fait que tout le monde est congestionné. La nécessité de penser global, par opposition à un certain égoïsme naturel de chacun, est un sujet fondamental.

Enfin, il faut tirer des leçons de la situation actuelle liée au coronavirus qui n’est pas un accident de l’Histoire ou la faute à pas de chance, mais le résultat d’actions humaines de grande ampleur (déforestation, souvent sous-tendue par une consommation excessive de viande industrielle, millions de trajets quotidiens en avion, etc.). Nous avons fait l’expérimentation globale d’une certaine forme de « moins », particulièrement dans le domaine de la mobilité. Si tout n’est pas forcément à garder, il faudrait analyser ce qui a été bénéfique pour ne pas juste être tenté de recommencer comme avant, une fois cette crise sanitaire derrière nous. Malheureusement, nos politiques et nos dirigeants n’ont pas l’air de vouloir adopter cette philosophie.