CGT

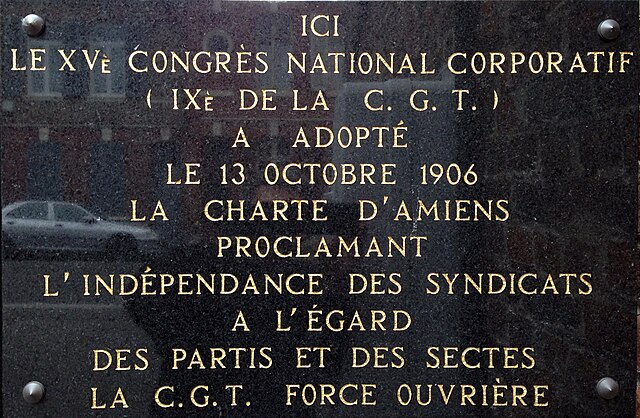

Si, depuis la naissance du syndicalisme, la question des rapports de la CGT aux partis politiques est posée, le « congrès national du travail » qui se déroule à Amiens en 1906 s’impose comme un moment important pour préciser (ou repréciser) la nature de ces relations. La Charte d’Amiens qui en découle proclame la spécificité et l’autonomie du syndicalisme et de ses organisations par rapport aux partis politiques, à l’État et au patronat. David Chaurand nous rappelle les différentes positions en présence lors de ce Congrès et nous propose une brève histoire des entorses à cette charte face aux enjeux des époques et aux réalités évolutives.

Sur la longue durée, la question des relations entre communisme et syndicalisme renvoie en priorité à celles entre le PCF et la CGT et, pour les années 1922-1935, celles de la scission de l’entre-deux-guerres, avec la CGTU. Elle soulève des problématiques qui traversent le XXe siècle. Dans cet article, Stéphane Sirot dépasse les notions de courroie de transmission et de subordination qui masquent les multiples dimensions de ces relations pour mettre en évidence l’écosystème existant et mouvant entre PCF-CGTU-CGT.

À rebours d’une tradition française d’indépendance syndicale, l’émergence du mouvement communiste en France, au sortir de la Première Guerre mondiale, remet en cause la division du travail militant entre parti et syndicat. L’objectif est de diffuser une culture syndicale dans les rangs du parti et de promouvoir des dirigeants ouvriers. Julian Mischi revient sur cette histoire riche de leçons sur l’intérêt et la difficulté à articuler engagement syndical et combat politique. Face à une gauche qui peine à mobiliser l’électorat populaire, ce défi est toujours d’actualité.

Dans cet entretien, Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, revient sur la spécificité du syndicat comme outil qui cherche à réunir les travailleurs sur leurs intérêts communs. Seul contre-pouvoir dans l’entreprise, le syndicat construit du collectif et des solidarités concrètes pour une société plus juste et devient l’un des derniers remparts progressistes contre la montée des idées d’extrême droite. Indépendante, la CGT n’en est pas neutre pour autant, comme elle a pu le montrer encore une fois en juin 2024 en soutenant un programme qui offrait des débouchés politiques aux luttes menées notamment contre la réforme des retraites.

Les batailles actuelles qui portent sur l’indexation des salaires par rapport à l’inflation ne sont pas nouvelles. La mesure de la hausse des prix constitue un enjeu crucial pour appuyer les revendications syndicales. De même, la revalorisation des minima sociaux dépendant de l’inflation, la question des indicateurs utilisés pour en mesurer la portée se pose inévitablement. Si l’indice des prix à la consommation demeure le principal outil d’appréciation de l’inflation, d’autres ont vu le jour, minimisant ou amplifiant le pourcentage de hausse calculé. En s’aventurant dans l’histoire des controverses qui ont façonné ces indicateurs, Florence Jany-Catrice montre dans cet article les enjeux politique qui sous-tendent leur définition, par-delà la neutralité trop souvent présumée et rabâchée, des instruments d’objectivation des faits économiques.

Étayées par de nombreuses études et régulièrement dénoncées, les inégalités professionnelles entre hommes et femmes perdurent en France et touchent tous les domaines de la relation de travail : salaires, mais également promotion, recrutement, formation, classification, etc. Dans cet article, Célia Gourzones présente l’action de groupe inédite et ambitieuse initiée par la CGT à l’encontre d’une banque afin de faire cesser la discrimination systémique subie par les femmes qui y travaillent. Cet outil juridique pourrait devenir central dans la lutte en faveur de l’égalité professionnelle réelle.

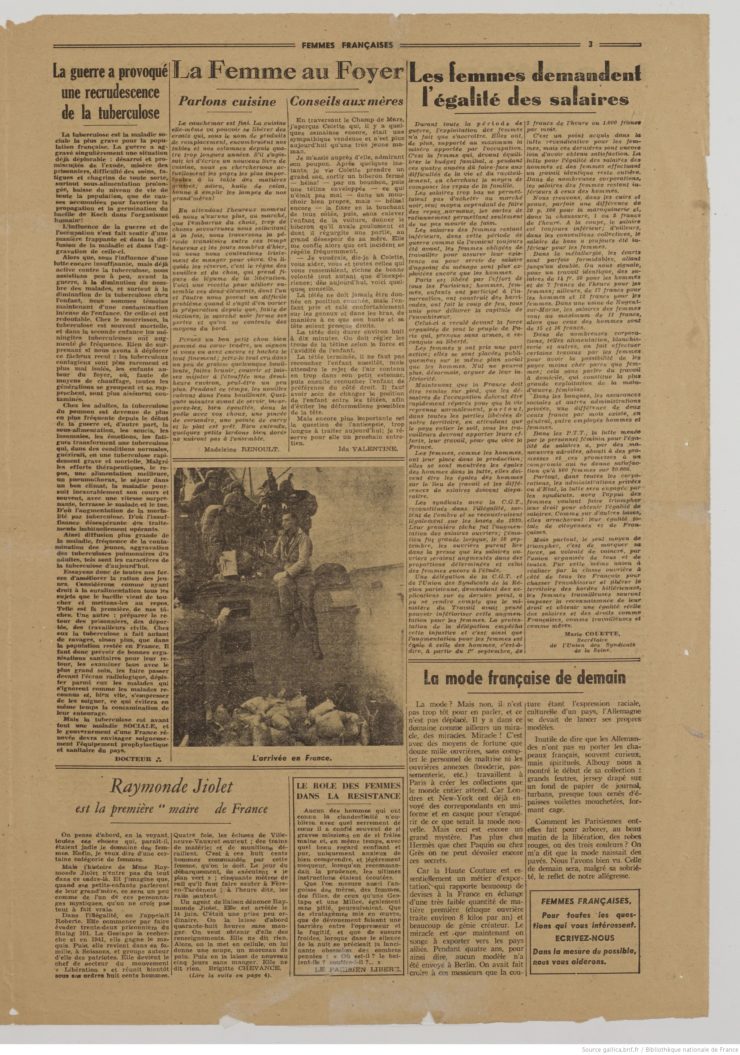

Employée aux PTT, Marie Couette (1898-1974) adhère à la CGTU dès 1924, ainsi qu’au PC, et milite pour l’égalité des salaires féminins et masculins. Résistante communiste, arrêtée en 1943, elle participe à l’Assemblée consultative provisoire (1944-1945) comme déléguée de la CGT et contribue à la création en juin 1945, à l’initiative du PCF, de l’Union des femmes française. Elle est désignée à l’autonome, secrétaire de la commission féminine confédérale, puis élue en avril 1946 au Bureau confédéral de la CGT. Dans cet article publié en 1944, issu du deuxième numéro de la nouvelle série de Femmes françaises, journal qui paraissait clandestinement pendant la guerre, Marie Couette plaide pour l’égalité salariale entre hommes et femmes en se fondant sur leur égale mobilisation dans les luttes pour la libération du pays.