PCF

Sur la longue durée, la question des relations entre communisme et syndicalisme renvoie en priorité à celles entre le PCF et la CGT et, pour les années 1922-1935, celles de la scission de l’entre-deux-guerres, avec la CGTU. Elle soulève des problématiques qui traversent le XXe siècle. Dans cet article, Stéphane Sirot dépasse les notions de courroie de transmission et de subordination qui masquent les multiples dimensions de ces relations pour mettre en évidence l’écosystème existant et mouvant entre PCF-CGTU-CGT.

À rebours d’une tradition française d’indépendance syndicale, l’émergence du mouvement communiste en France, au sortir de la Première Guerre mondiale, remet en cause la division du travail militant entre parti et syndicat. L’objectif est de diffuser une culture syndicale dans les rangs du parti et de promouvoir des dirigeants ouvriers. Julian Mischi revient sur cette histoire riche de leçons sur l’intérêt et la difficulté à articuler engagement syndical et combat politique. Face à une gauche qui peine à mobiliser l’électorat populaire, ce défi est toujours d’actualité.

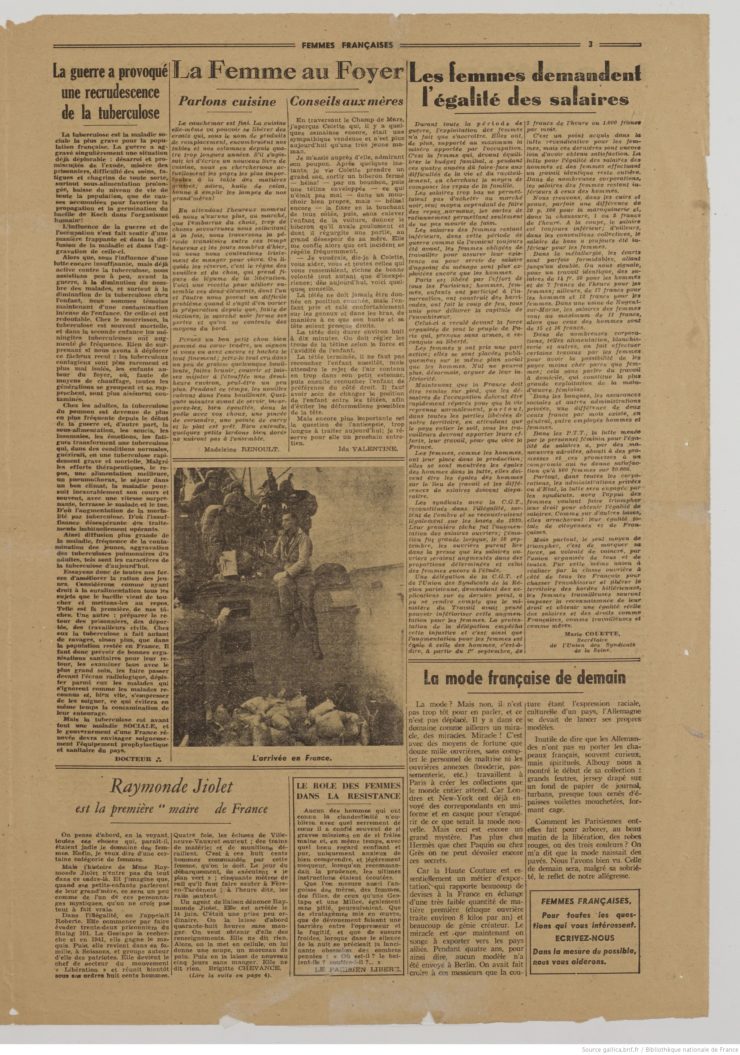

Employée aux PTT, Marie Couette (1898-1974) adhère à la CGTU dès 1924, ainsi qu’au PC, et milite pour l’égalité des salaires féminins et masculins. Résistante communiste, arrêtée en 1943, elle participe à l’Assemblée consultative provisoire (1944-1945) comme déléguée de la CGT et contribue à la création en juin 1945, à l’initiative du PCF, de l’Union des femmes française. Elle est désignée à l’autonome, secrétaire de la commission féminine confédérale, puis élue en avril 1946 au Bureau confédéral de la CGT. Dans cet article publié en 1944, issu du deuxième numéro de la nouvelle série de Femmes françaises, journal qui paraissait clandestinement pendant la guerre, Marie Couette plaide pour l’égalité salariale entre hommes et femmes en se fondant sur leur égale mobilisation dans les luttes pour la libération du pays.