Débats et alternatives

Cet espace vise à rendre compte du mouvement et de la confrontation des idées. Les contributions doivent permettre d’approfondir ou de présenter une thématique en lien avec une actualité politique, sociale, économique ou encore scientifique. À titre d’illustration, les contributeurs peuvent présenter une opinion argumentée, un état des lieux d’une question ou d’une recherche scientifique ou encore les enjeux d’une controverse.

Il existe des sous-rubriques qui peuvent varier en fonction des dossiers :

des repères afin de situer et d’éclairer la thématique (focus, chronologie, définitions, chiffres clés, etc.) ;

des pensées et pratiques alternatives car notre ambition ne se résume pas à décrire l’ordre des choses, mais également penser et faire connaitre des transformations progressistes;

des expériences étrangères afin de s’interroger sur les mouvements de convergences et de divergences entre les différents pays.

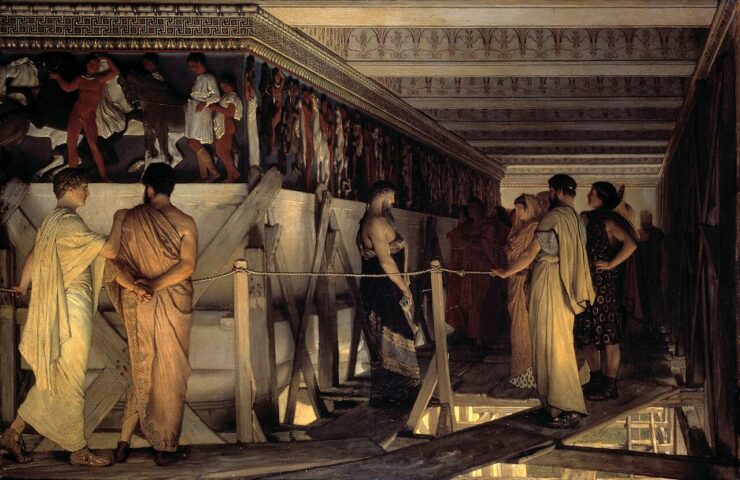

Avec ses 150 millions d’euros sur la table, le plan Périclès de Pierre-Edouard Stérin, visant à réaliser une union des droites extrêmes et à la faire gagner dans les têtes comme dans les urnes, est bien connu désormais, un an et demi après sa révélation par Thomas Lemahieu dans L’Humanité. Mais le milliardaire catholique identitaire, exilé fiscal en Belgique, ne se contente pas de ça… Il met également la main à la fois sur les fêtes populaires et sur tout le secteur du divertissement immersif dont fait partie la réalité augmentée, le «medium de l’engagement absolu».

Une bataille d’hégémonie culturelle planétaire se joue actuellement en France, en Europe et dans le monde, entre d’un côté les forces et les idées d’émancipation, et de l’autre celles de forces ultraréactionnaires. Dans le bain et le matraquage médiatiques dominants s’efface la frontière entre le vrai et le faux, minant la libre délibération démocratique.

Comment pourrions-nous fonder des politiques progressistes sans nous efforcer de comprendre le capitalisme numérique et ses mécanismes qui influent sur les médias et la circulation des idées? Fernando Malverde nous propose une réflexion sur la manière dont les seigneurs de la Tech ont imposé leur domination, et les axes prioritaires permettant d’amorcer la lutte politique contre eux.

Hier, on pouvait accuser les milliardaires de faire main basse sur l’information. Aujourd’hui, ils contrôlent tous les principaux médias et les affrontements idéologiques se sont exacerbés. Leur contrôle de think tanks puissants, agents de propagation idéologique, et leur domination sur les plateformes numériques les place dans une position de domination médiatique inédite.

La manière dont certains médias «traditionnels» contribuent à l’extrême droitisation du champ journalistique est moins étudiée. C’est ce à quoi s’emploie Pauline Perrenot d’ACRIMED dans cet article, en montrant que cette hybridation des droites médiatiques s’est opérée via le sacrifice de l’information au profit de l’éditorialisme.

A trop attribuer aux seuls libéraux les acquis de ce combat pour la liberté de la presse, on en oublierait presque que ce dernier avait aussi partie liée avec la lutte des classes. Ainsi, au moment de 1968, comme le montre cet extrait de l’ouvrage A bas la presse bourgeoise. Deux siècles de critique anticapitaliste des médias, de 1840 à nos jours, paru chez Agone en 2022. La critique anticapitaliste des médias dans les années 1960 et 1970 peut apparaître comme un outil pour penser le présent des alternatives à imaginer.