Le mouvement syndical brésilien entretient des relations étroites avec le Parti des travailleurs (PT) qu’il a contribué à fonder avec d’autres mouvements sociaux en 1980. Ayant joué un rôle important dans sa victoire aux élections de 2002, les syndicats ont exercé une grande influence sur les gouvernements au cours des quatre mandats de Lula da Silva et Dilma Rousseff, puis à nouveau lors de l’élection de Lula pour son troisième mandat, en 2022. Cette relation de proximité, tout en permettant un dialogue accru entre les syndicats et le gouvernement, est aussi source de tensions et de contradictions, entraînant des ruptures organisationnelles et des difficultés de mobilisation, comme le démontrent Andréia Galvão et Paula Marcelino dans cet article.

De la grève générale révolutionnaire à la grève d’entreprise défensive, le syndicalisme français a vu son rapport à la lutte et au politique profondément se transformer. Dans cet article, Baptiste Giraud revient sur la dépolitisation progressive des stratégies syndicales, conséquence des mutations du travail et des politiques patronales, de l’atomisation des collectifs de travail et de la grande précarité de la condition salariale. Celle-ci s’est aussi nourrie de l’autonomisation vis-à-vis des partis et de l’évolution du profil des militants. Ces dynamiques redéfinissent l’usage de la grève et la capacité des syndicats à incarner une force de transformation sociale.

Alors que les relations entre syndicats et partis de gauche français se sont fortement distendues, l’adhésion syndicale est-elle pour autant devenue neutre politiquement ? Comme le montre en réalité à nouveau une enquête électorale réalisée eu moment des élections législatives de 2024, l’adhésion syndicale reste associée à une plus forte propension à participer aux élections et à voter à gauche. Les résultats de cette enquête, présentés par Tristan Haute dans cet article, témoignent cependant aussi de la pénétration du vote pour l’extrême droite et de son idéologie jusque dans les rangs syndicaux, soulignant l’urgence de repolitiser le sens de l’action syndicale.

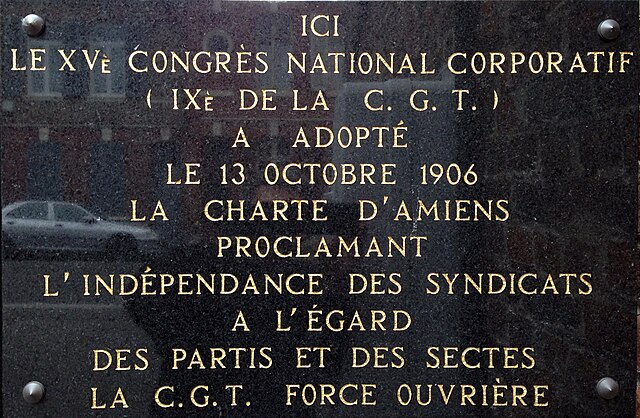

Si, depuis la naissance du syndicalisme, la question des rapports de la CGT aux partis politiques est posée, le « congrès national du travail » qui se déroule à Amiens en 1906 s’impose comme un moment important pour préciser (ou repréciser) la nature de ces relations. La Charte d’Amiens qui en découle proclame la spécificité et l’autonomie du syndicalisme et de ses organisations par rapport aux partis politiques, à l’État et au patronat. David Chaurand nous rappelle les différentes positions en présence lors de ce Congrès et nous propose une brève histoire des entorses à cette charte face aux enjeux des époques et aux réalités évolutives.

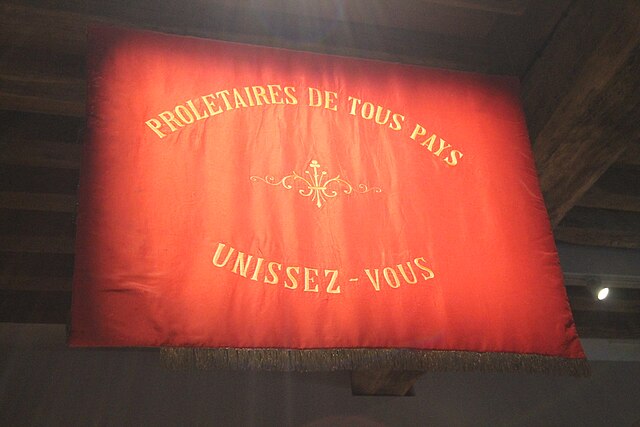

Sur la longue durée, la question des relations entre communisme et syndicalisme renvoie en priorité à celles entre le PCF et la CGT et, pour les années 1922-1935, celles de la scission de l’entre-deux-guerres, avec la CGTU. Elle soulève des problématiques qui traversent le XXe siècle. Dans cet article, Stéphane Sirot dépasse les notions de courroie de transmission et de subordination qui masquent les multiples dimensions de ces relations pour mettre en évidence l’écosystème existant et mouvant entre PCF-CGTU-CGT.

Malgré la loi de 1884, attentive à limiter son périmètre d’intervention, le syndicalisme hexagonal n’a cessé de nourrir des ambitions émancipatrices. Cette perspective éclaire l’histoire de ses pratiques et stratégies, leur confrontation aux institutions et aux partis, à commencer par ceux qui se réclamaient de la classe ouvrière. Jaloux de son autonomie, le syndicalisme a ainsi expérimenté de multiples modalités d’engagement politique. À travers la question des programmes, Michel Pigenet propose une relecture des relations entre syndicats et partis.

À rebours d’une tradition française d’indépendance syndicale, l’émergence du mouvement communiste en France, au sortir de la Première Guerre mondiale, remet en cause la division du travail militant entre parti et syndicat. L’objectif est de diffuser une culture syndicale dans les rangs du parti et de promouvoir des dirigeants ouvriers. Julian Mischi revient sur cette histoire riche de leçons sur l’intérêt et la difficulté à articuler engagement syndical et combat politique. Face à une gauche qui peine à mobiliser l’électorat populaire, ce défi est toujours d’actualité.

Le syndicalisme dispose-t-il de la possibilité de se tenir à l’écart de la lutte pour le pouvoir ? Sous peine de se désarmer et de se rendre impuissant, il est placé devant l’obligation d’intervenir en évaluant ce que le pouvoir accomplit et en formulant des propositions. Ainsi, si l’« apolitisme syndical » revient de manière récurrente, une approche critique de l’histoire incline à le considérer comme un leurre. René Mouriaux aborde la question « sensible » des rapports du syndicalisme avec les titulaires du pouvoir d’État, en particulier avec les partis politiques et s’interroge sur les principaux facteurs de l’apolitisme syndical en France ainsi que sur sa spécificité par rapport à ses voisins européens et au syndicalisme états-unien.