Dans le premier tome de son Traité des chemins de fer publié en 1887, Alfred Picard donne un aperçu historique et économique de la construction de chemin de fer en France et à l’étranger. Après avoir proposé une mesure de leur utilité, il étudie les effets de la concurrence sur le secteur ferroviaire notamment en Angleterre et aux États-Unis – où les conditions de liberté et d’indépendance des compagnies n’ont pas d’équivalent ailleurs –, mais également en Belgique, en Allemagne et Autriche ou encore en France. Il démontre comment la lutte entre les Compagnies a provoqué de véritables désastres financiers et a abouti à des concentrations et des ententes remettant en cause l’engouement initial pour la concurrence. Nous reproduisons ici ses développements sur l’Angleterre et ses observations et conclusions générales.

« Franchissons maintenant la Manche et étudions les effets de la concurrence en Angleterre, dans un pays où elle n’a pas rencontré les mêmes résistances qu’en France.

Jusqu’en 1845, c’est-à-dire pendant la période d’essais et d’enfantement des chemins de fer, le Parlement, en délivrant les bills de concession, faisait grand état de la concurrence qui, suivant lui, devait constituer un puissant stimulant et exercer sur les voies ferrées une influence considérable et salutaire. Toutefois ce n’était pas la concurrence proprement dite, c’est-à-dire la lutte entre des lignes parallèles, qu’il envisageait à cette époque; c’était la concurrence entre propriétaires et usagers d’une même ligne; tous les acts de chemins de fer contenaient une clause obligeant le concessionnaire à laisser circuler sur ses voies les machines et wagons des autres entrepreneurs de transport, moyennant un prix déterminé. Les espérances fondées sur cette clause furent bientôt déçues ; les Compagnies ne refusaient point à d’autres l’usage de leurs lignes ; mais le défaut de place pour la distribution des billets, pour l’alimentation des machines, pour tous les autres détails du service, et les nécessités d’une direction unique pour la coordination des dispositions relatives à l’exploitation, devaient inévitablement rendre illusoire la faculté inscrite dans les bills de concession. C’est ce que reconnut un comité institué par le Parlement, en 1839, et dont faisait partie sir Robert Peel.

Une démultiplication des concessions au-delà de toute mesure entre 1845 et 1848

Cependant le réseau se développait rapidement et la concurrence ne tarda pas à se produire sous sa véritable forme (à laquelle on n’avait pas songé au début), par suite du doublement, du triplement des lignes entre les mêmes points. Malgré les sages avis d’un comité présidé par M. Gladstone, en 1844, les concessions se multiplièrent au-delà de toute mesure pendant la période de 1845 à 1848, que nos voisins ont caractérisée en l’appelant l’époque de la manie ou de la folie des chemins de fer. En 1845, la publication des prospectus des Compagnies nouvelles rapporta jusqu’à 300 000 francs en moyenne par semaine aux principaux journaux; au mois de novembre de la même année, le Parlement était saisi de 1263 demandes de sociétés différentes, pour des projets entraînant une dépense de 14 milliards 75 millions. Durant les trois années 1845, 1846 et 1847, il intervint 580 actes portant sur une longueur de près de 14 000 kilomètres et une dépense de près de 6 milliards. C’était trop : dès la fin de 1847, il fallut proroger les délais d’exécution et plus tard autoriser l’abandon de 2 500 kilomètres; d’autres chemins furent délaissés sans autorisation législative; les capitaux engagés subirent une dépréciation notable.

L’entrée dans la voie des fusions

L’essor se trouva ainsi enrayé. Les Compagnies comprirent qu’il était de leur intérêt de s’entendre, de se concentrer, de réunir dans les mêmes mains les lignes rivales. Elles entrèrent dans la voie des fusions. Cependant les nouveaux groupements ne se réalisaient qu’avec lenteur et la lutte continuait avec ardeur sur certains points ; on se rendra compte de la vivacité du combat en apprenant, par exemple, que la compétition des Compagnies du London and North-Western et du Great-Northern fit tomber la taxe des voyageurs de 1re et de 2e classe, entre Londres et Manchester (293 kilomètres), de 75 et 50 fr. à 8 fr. 75 et 7 fr. 50; qu’à certain moment le duel entre les Compagnies du London and North- Western

et du Great- Western abaissa le tarif des voyageurs jusqu’au chiffre dérisoire de 0 fr. 10 entre Shrewsbury et Wellington, et que les Compagnies écossaises du Calédonian et d’Edimbourg à Glasgow abaissèrent leurs tarifs, entre ces deux villes (64 kilomètres), de 10 fr., 7 fr. 50 et 5 fr. à 1 fr.25, 0 fr. 90 et 0 fr. 62.

Le 9 septembre 1858, eut lieu à Londres une réunion des représentants des Compagnies, sous la présidence du marquis de Chandos, depuis duc de Buckingham, alors président du London and North- Western. Cette réunion aboutit aux quatre résolutions suivantes :

« 1° Les tarifs des voyageurs et des marchandises sur les divers chemins de fer du Royaume-Uni doivent être établis de façon à assurer aux Compagnies les bénéfices les plus considérables qu’il soit possible d’obtenir, sans pourtant sacrifier les intérêts du public.

2° Lorsque deux ou plusieurs Compagnies desservant les mêmes points ne peuvent s’entendre pour établir des tarifs uniformes, elles doivent avoir recours à un arbitrage pour fixer les points en litige.

3° Lorsqu’il existe deux ou plusieurs routes pour aller d’un endroit à un autre, les tarifs doivent être égaux pour toutes ces routes.

4° L’Assemblée recommande vivement aux Compagnies de faire trancher leurs différends par des arbitres, au lieu d’avoir recours à des “procès ruineux”».

De telles résolutions devaient donner le coup de mort à la concurrence. Les fusions, les traités d’exploitation ou tout au moins les arrangements se succédèrent dès lors avec rapidité.

La tendance s’accusa même au point de provoquer une industrie parasite, consistant à exploiter la facilité avec laquelle le Parlement anglais délivrait les concessions et à construire de nouveaux chemins à proximité d’une ligne des grandes Compagnies ou même, de préférence, entre deux lignes possédées par ces Compagnies puissantes, puis, une fois les travaux terminés, à s’adresser à ces Compagnies et à vendre les voies nouvelles au plus offrant. Les enquêtes parlementaires et l’ouvrage de M. Herbert Spencer, intitulé : Railway morals and Railway policy, abondent en renseignements des plus curieux à cet égard.

Quoi qu’il en soit, voici quelques chiffres indiquant dans quelle proportion se groupèrent les divers réseaux. De 1846 à 1870, la Compagnie du London and North-Western engloba successivement 60 Compagnies diverses; de 1836 à 1872, celle du Great-Western en engloba 38 et loua, en outre, les chemins concédés à 14 Sociétés secondaires; celle du North-Eastern en réunit 28; celle du Great-Eastern, 39; celle du Lancashire and Yorkshire, 18; du London and South-Western, 22, etc.

Quant aux autres formes d’association, en voici les plus essentielles, d’après une énumération d’un comité parlementaire de 1872 :

« a. Arrangements aux termes desquels les tarifs sont égaux et la vitesse égale partout où les mêmes points sont desservis par deux Compagnies;

b. Contrat par lequel les Compagnies concurrentes conviennent de transporter voyageurs et marchandises par leurs lignes réciproques, chacune d’elles conservant tout le produit du trafic de son réseau;

c. Arrangement permettant aux deux Compagnies de faire circuler les trains sur les deux réseaux, en partageant les produits dans une proportion déterminée;

d. Bourse commune, c’est-à-dire partage des recettes de tout le trafic suivant des règles convenues, quelle que soit la Compagnie qui ait effectué réellement le transport;

e. Traités de location. »

Ces conventions diverses sont très nombreuses et ont été généralement conclues sans l’autorisation du Parlement ni du Board of Trade.

C’est ainsi que la Compagnie du London and North-Western s’est liée avec celles du Great-Western, du Midland, du Lancashire and Yorkshire, du North-Staffordshire, du Caledonian, du Manchester-Sheffield and Lincolnshire et du Great-Northern, notamment pour la fixation de leurs tarifs, la répartition du trafic et le partage des recettes. On trouvera des indications détaillées concernant ces traités dans l’ouvrage de M. Charles de Franqueville sur le «Régime des travaux publics en Angleterre».

Gaspillage de la fortune publique et dangers du monopole de fait

Que reste-t-il dès lors de la concurrence primitive ? Peu de chose, si ce n’est un gaspillage de la fortune publique et tous les inconvénients, tous les dangers du monopole de fait, sans les tempéraments, sans les correctifs que la France a eu soin de se ménager. M. Stewart, secrétaire de la Compagnie du London and North-Western, appelé à déposer devant la Commission royale des chemins de fer, évaluait à cent millions sterling (2 525 000 000 fr.) la somme qu’avait coûtée la lutte ardente engagée entre les Compagnies rivales. Presque toutes les personnes compétentes s’accordent à reconnaître que les tarifs se sont en définitive élevés à un taux supérieur et que partout où il existait deux lignes, quand une seule aurait suffi, les concessionnaires avaient dû chercher dans un accroissement des taxes, dans des arrangements réciproques, le double du dividende dont une seule se serait contentée. M. Malézieux cite le relèvement de 6 fr. 25 et 8 fr.25 à 8 fr. 10 et 9 fr. 80 pour les transports vers Londres des houilles du Nottinghamshire et du South-Yorkshire ; M. Ch. de Franqueville, de son côté, cite le relèvement de 16 fr. 75 à 25 fr. 25 du tarif de la quincaillerie entre Birmingham et Liverpool. Nous reviendrons sur ce côté de la question, lorsque nous traiterons spécialement des tarifs.

De plus, et ce n’est pas la conséquence la moins fâcheuse du régime anglais, les grandes Compagnies, au lieu d’appliquer une partie de leurs bénéfices à la construction de chemins nouveaux, ont dû les dissiper en dépenses stériles.

À la vérité, beaucoup de personnes estiment avec le Comité d’enquête parlementaire de 1872 que, si la concurrence n’a pas profité au public au point de vue des taxes, elle a porté ses fruits pour l’exploitation technique et pour certaines branches de l’exploitation commerciale. Les avantages attribués aux usagers pourraient se résumer comme il suit:

a. —Multiplicité des trains de voyageurs;

b. — Célérité du service des marchandises qui seraient remises à domicile dans la matinée, le lendemain du jour de l’enlèvement chez l’expéditeur, pour les relations entre deux gares situées sur une même ligne principale, jusqu’à la frontière d’Écosse, ou dans les 48 heures, pour les relations entre deux gares dont l’une située sur un chemin secondaire ou sur un réseau éloigné;

c. — Prévenances pour le public;

d. — Crédit de un, deux, trois ou quatre mois pour les règlements de comptes;

e. — Tendance à la conciliation dans l’examen des réclamations.

On cite à l’appui de ces assertions l’exemple des Compagnies du Great-Western, du London et North-Western, du Midland, du Great-Northern et du Great-Eastern pour les transports entre Londres et Liverpool. Le London et North-Western et le Midland font par jour: l’une 14 trains de voyageurs vers Liverpool et 10 en sens inverse, dont la plupart ne mettent que 5 h. à 5 h. 10, et la seconde 8 trains vers Liverpool et 9 en sens inverse, qui n’exigent en général que 5 h. 35 ou 5 h. 45.

Mais le concert de louanges n’est pas unanime. Malgré les fusions réitérées que nous avons signalées, le Royaume-Uni comptait encore, à la fin de 1884, 291 Compagnies.

«Là où la coalition est possible, la concurrence est impossible»

Toutefois, en fait, la plus grande partie du réseau était concentrée entre un petit nombre de mains. En Angleterre, notamment, les sept Compagnies les plus importantes exploitaient à elles seules 15 412 kilomètres, c’est-à-dire les trois quarts de la longueur totale. […]

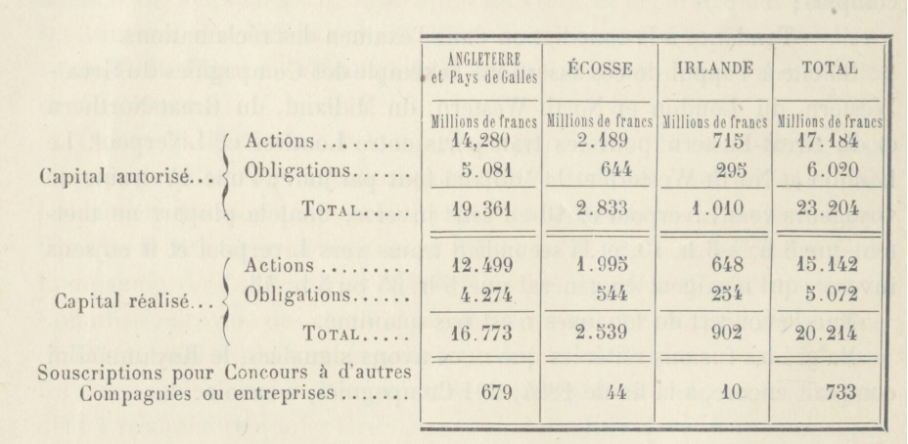

Le capital total engagé dans les chemins de fer du Royaume-Uni s’élevait, au 31 décembre 1884, à 20 milliards en nombre rond, comme le montre le tableau ci-dessous :

Il ressort de ce tableau que la dépense kilométrique de premier établissement s’élève au chiffre considérable de 650 600 fr. Ce chiffre dépasse de beaucoup le prix de revient des chemins français, bien que les conditions de premier établissement soient au moins aussi favorables et que les prix élémentaires des diverses natures d’ouvrages ne soient pas plus élevés. La différence ne s’explique que pour une faible partie par l’importance du matériel roulant; elle est due surtout au gaspillage des capitaux dans des travaux hâtifs et prématurés. […]

Du reste, les illusions des Pouvoirs publics se sont depuis longtemps dissipées. C’est aujourd’hui un fait officiellement reconnu que le Parlement est de moins en moins disposé à autoriser des lignes concurrentes; qu’il recule devant la création de chemins nouveaux dans lesquels seraient engloutis des capitaux à rémunérer, en définitive, par une augmentation des taxes; qu’en un mot, il juge la concurrence à peu près impossible en matière de chemins de fer. (Voir le rapport de 1872 du Comité de la Chambre des communes.) C’est un fait non moins incontesté que les tarifs des lignes concurrencées ne sont pas inférieurs à ceux des autres lignes et que la concurrence a engendré un monopole redoutable, par suite de la liberté d’allures laissée aux concessionnaires.

De leur côté, les Compagnies ne se lancent plus comme autrefois dans la construction de chemins rivaux : d’un côté, parce qu’il leur faut maintenant la certitude d’une rémunération de 7 à 8 de leurs capitaux, et, d’autre part, parce qu’elles sentent la nécessité de garder les unes envers les autres les plus grands ménagements.

Nos voisins en sont revenus à l’appréciation si nettement formulée, dès l’origine de leur réseau, par l’illustre Robert Stephenson : «Là où la coalition est possible, la concurrence est impossible». Suivant l’expression du Ministre du commerce du Royaume-Uni, en 1872, les luttes temporaires entre les Compagnies rivales sont querelles d’amoureux, qui soudent la chaîne, au lieu de la rompre.

Observations et conclusions

Si l’on récapitule les résultats d’expérience que nous sommes allé puiser à l’étranger, si l’on cherche à en dégager un enseignement, on arrive aux conclusions suivantes :

a. — La concurrence, après avoir été effective en Angleterre, comme aux États-Unis, comme en Allemagne et en Autriche-Hongrie, a cessé pour faire place à des fusions, à des syndicats, à des associations.

b. — En Angleterre et aux États-Unis, elle a engendré des désastres financiers.

c. — Elle y a poussé très vivement à l’abaissement des tarifs ; mais cette action très avantageuse pour le public a eu sa contrepartie dans l’instabilité des taxes, dans des inégalités déplorables entre les centres pour lesquels la concurrence était mise en jeu et ceux pour lesquels elle ne pouvait s’exercer, dans des dépenses frustratoires de premier établissement qui sont venues en définitive grever l’exploitation, enfin dans le monopole écrasant qui s’est finalement constitué sans être compensé, comme en France, par l’autorité de l’État sur les Compagnies.

d. — En ayant égard aux causes de relèvement des tarifs, que la concurrence a ainsi apportées à sa suite, il est difficile de croire qu’en dernière analyse elle ait hâté la réduction progressive des taxes, qui s’est produite et continuera à se produire dans tous les pays grâce aux améliorations, aux perfectionnements de l’exploitation et au développement du trafic.

e. — Dans le Royaume-Uni, comme dans l’Amérique du Nord, il s’est produit un revirement profond dans l’opinion publique, tout d’abord si favorable à la libre concurrence.

Des principes généraux de l’économie politique inapplicables

C’est qu’en effet les principes généraux de l’économie politique sont inapplicables en la matière.

Il est certain qu’en thèse générale, dans l’industrie ordinaire, dans le commerce, la concurrence, c’est-à-dire la compétition entre les producteurs, contribue puissamment à raviver l’activité sociale ; qu’elle en est « l’âme et l’aiguillon », suivant l’expression de Montesquieu ; qu’elle constitue le stimulant du progrès ; qu’elle a pour effet de ramener le prix des choses ou des services à sa juste valeur. Mais pour qu’elle existe, il faut que les producteurs soient nombreux, qu’ils ne puissent se concerter entre eux ou que ce concert soit nuisible à leurs intérêts. Toutes les fois que le nombre des producteurs diminue, la tendance à la lutte perd de son intensité; s’il est très faible, l’association devient presque inévitable. Sans parler des chemins de fer, on pourrait en citer de nombreux exemples, familiers à quiconque a été mêlé de près ou de loin à la vie industrielle.

Nous n’en rappelons qu’un, parce qu’il est particulièrement frappant : le sous-sol du département de Meurthe-et-Moselle renferme, le long de la Meurthe et du Sanon, de magnifiques gisements de sel gemme, les plus beaux et les plus riches de toute la France ; diverses concessions ont été instituées pour l’exploitation de ces gîtes ; après une lutte de quelque durée, les concessionnaires qui se sentaient maîtres du marché, qui étaient investis d’un monopole de fait, se sont réunis en association, se sont syndiqués pour faire la loi au consommateur. À cet exemple, nous pourrions en ajouter bien d’autres empruntés aux diverses branches de l’industrie, aux rapports entre patrons et ouvriers, et même aux anciens procédés de transport. Mais c’est là une vérité aujourd’hui évidente et indiscutée sur laquelle nous nous reprocherions d’insister. Les économistes les plus convaincus sont maintenant unanimes à reconnaître que leurs devanciers ont exagéré leurs théories ; qu’en véritables apôtres, entraînés par une foi et une conviction ardentes, ils ont à tort érigé en principes absolus des règles ne comportant point une pareille rigidité; qu’ils ont dépassé la mesure en voulant faire une science en quelque sorte mathématique d’une science essentiellement expérimentale et empirique. Il en est de la concurrence comme du libre-échange, qu’une certaine école voulait faire prévaloir, sans aucune restriction, sans aucun tempérament, sans avoir égard aux nécessités financières et au régime des peuples voisins, sans se rappeler qu’ici-bas il ne peut rien y avoir d’absolu dans la vie sociale, non plus qu’en politique ou en administration.

Si, même dans l’industrie ordinaire, la concurrence entre producteurs s’évanouit dans beaucoup de cas, comment peut-on admettre qu’elle subsiste dans la grande industrie des chemins de fer ?

Le nombre des lignes reliant deux centres déterminés est nécessairement restreint : on pourra en construire deux, trois ou quatre, mais on n’ira pas plus loin. Au début, la lutte s’engagera, comme nous l’avons vu dans le Royaume-Uni et dans l’Amérique du Nord; les tarifs seront abaissés au-delà de toute mesure; mais les recettes baisseront en même temps qu’augmenteront les dépenses d’exploitation; des ruines, des désastres se produiront, ou, si les concessionnaires savent s’arrêter à temps, s’ils comprennent que la continuation des hostilités les mène tout droit à des catastrophes, ils s’entendront, se concerteront; leurs tarifs se relèveront et, en fin de compte, le public paiera les frais de la guerre ; car, s’il n’y a pas de trafic pour deux, il faudra nécessairement trouver de la recette pour deux par un accroissement des taxes. Notre argumentation ne porte, bien entendu, que sur les courants de circulation qu’une ligne suffirait matériellement à desservir : s’il y avait insuffisance, l’établissement de lignes nouvelles répondrait à des besoins nouveaux et ne constituerait plus, à proprement parler, un acte de concurrence portant sur les mêmes services à rendre au public.

Tout pour les régions riches, rien pour les régions moins favorisées de la nature

À cette première conséquence fâcheuse de la concurrence s’en ajoute une autre relative à la distribution du réseau. La lutte ne naîtra évidemment que suivant quelques directions privilégiées, ayant un trafic relativement abondant : on la verra, par exemple en France, se concentrer sur les lignes du Nord ou du Havre à Paris, de Paris à Lyon et à Marseille ; les capitaux iront s’y engloutir, délaissant les courants de circulation moins accusés, de telle sorte qu’un petit nombre de centres commerciaux importants seront réunis par plusieurs chemins, tandis que le surplus du pays sera absolument privé des bienfaits des voies ferrées. Tout pour les régions riches, rien pour les régions moins favorisées de la nature : tel sera le mot d’ordre des financiers, qui sont nécessairement réalistes et auxquels on ne peut demander de faire du sentiment.

Que serait devenu le réseau français, si dès l’abord la concurrence y avait été admise ? Notre pays aurait-il même été doté de ce second réseau des grandes Compagnies qui a coûté plus de quatre milliards, qui a donné en 1882 moins de 78 millions de produit net, c’est-à-dire sensiblement moins de 2 des dépenses de premier établissement, et sur lequel l’ancien réseau a déversé plus d’un milliard?

D’un autre côté, la concurrence est à peu près inséparable du régime de liberté pour les Compagnies: c’est ainsi que l’ont entendu les Anglais et les Américains. Or, il est permis de se demander si les nations du continent européen n’ont pas mieux compris l’intérêt public en se réservant une autorité plus ou moins étendue sur la gestion des concessionnaires, en ne lâchant pas complètement la bride à des industriels nécessairement enclins à une certaine passion pour « les beaux yeux de leur cassette », en n’oubliant pas que les chemins de fer sont avant tout des instruments d’intérêt général, que la voirie est l’un des attributs les plus importants de la puissance publique, qu’à elle seule la délégation du droit d’expropriation suffirait à justifier l’intervention administrative dans l’organisation et l’utilisation des voies ferrées. Au surplus, la concurrence aboutissant inévitablement, nous l’avons vu, à des fusions ou à des associations, les monopoles de fait qu’elle engendre ne sont-ils pas plus redoutables que ceux dont l’institution résulte de la volonté des Pouvoirs publics, puisqu’ils n’ont ni contrepoids, ni frein, ni modérateur?

L’autorité nécessaire des pouvoirs publics sur les Compagnies

À toutes ces considérations d’ordre général s’en joint une autre spéciale à la France. Nous n’avions pas l’activité industrielle de l’Angleterre, sa richesse inouïe, son commerce maritime et, par suite, sa circulation intérieure; nous n’avions pas davantage la force d’expansion de la jeune nation américaine, le champ indéfini ouvert à son travail et à son industrie; l’État a dû contribuer largement aux dépenses de construction des voies ferrées, garantir aux capitaux du second réseau un revenu déterminé, devenir ainsi l’associé des Compagnies. Cette association, soit au point de vue des frais de premier établissement, soit au point de vue de la garantie d’intérêt, soit au point de vue du partage des bénéfices promis au Trésor en échange de ses sacrifices, s’est resserrée, au fur et à mesure du développement de notre réseau : en se succédant les unes aux autres, les concessions n’ont cessé de porter sur des lignes de moins en moins productives, d’exiger un concours de plus en plus accusé des finances publiques, de grossir le montant du revenu garanti. Les conventions votées en 1883 sont trop récentes, le souvenir en est trop présent à tous les esprits, pour qu’il soit utile de rappeler combien elles ont solidarisé les intérêts de l’État et des Compagnies, et de montrer qu’en fait le Trésor et la caisse de ces Sociétés ne sont plus, à beaucoup d’égards, qu’une bourse commune.

Le moment n’est pas venu d’examiner et de discuter la ligne de conduite suivie par les différents Gouvernements, depuis près d’un demi-siècle. Nous nous bornons à constater leurs actes et à en conclure que, même abstraction faite de toute autre raison, l’union intime de l’État et des concessionnaires rendrait la concurrence impraticable : car la lutte se traduirait par un affaissement de la recette kilométrique, par une aggravation des charges du Trésor, et plus tard aussi par une réduction dans sa part des bénéfices.

Les auteurs des cahiers des charges ont sagement agi en réservant aux Pouvoirs publics le droit de concéder ou de construire des chemins concurrents, sans ouvrir un droit à indemnité au profit des Compagnies qui auraient à en souffrir : c’était le seul moyen de couper court aux réclamations et d’éviter des résistances trop prononcées à l’extension progressive du réseau. Il y avait là une mesure de précaution, de prudence, de prévoyance, mais nullement une arme sérieuse de combat contre les Compagnies, en cas de résistance de ces Sociétés. Sans parler de l’action de tous les jours sur les concessionnaires, sans parler des ressources de tout genre dont l’Administration dispose pour empêcher les Compagnies de tenir en échec l’intérêt public, il est une arme beaucoup plus puissante, c’est l’ultima ratio du droit de rachat, c’est la reprise des réseaux par l’État. À la vérité, la simple perspective de cette mesure a le don de jeter l’épouvante dans beaucoup d’esprits, et il est indéniable qu’elle ne se justifierait que par des motifs d’une gravité exceptionnelle; elle serait funeste, si elle ne s’appuyait sur un programme bien étudié et bien arrêté pour l’exploitation ultérieure ; mais, sagement préparée, provoquée par des nécessités générales indiscutables, elle n’aurait pas les dangers et les conséquences dont on a parfois trop agité le spectre aux yeux du public. Ne cherchons donc pas dans la concurrence ce que nous n’avons pas besoin d’y chercher, ce que nous ne pourrions pas y trouver. Les Pouvoirs publics ont une large autorité sur les Compagnies ; il est de leur devoir de ne pas la laisser amoindrir, d’en user avec fermeté, de couvrir sans cesse de leur protection les intérêts généraux dont ils sont les gardiens et les tuteurs; mais leur action sera d’autant plus prompte et plus efficace, qu’ils ne se serviront pas d’armes émoussées par avance et trop