Le Traité de Maastricht a placé l’euro et la BCE au cœur de la construction européenne. Il a mis les politiques économiques au service des marchés financiers dorénavant en charge de l’évaluation des gouvernements au détriment des principes démocratiques. D’autres voies peuvent s’ouvrir aux peuples européens. L’action des citoyens et des travailleurs est nécessaire pour reprendre le pouvoir sur l’argent afin de financer des investissements utiles et développer les services publics.

D’où vient la limitation à 3 % des déficits publics? Du «pacte budgétaire» de 2012? Non, du traité de Maastricht. De même, c’est le traité de Maastricht qui a mis fin aux avances de la Banque de France au Trésor, et non pas la réforme du statut de la Banque adoptée en 1973, comme on l’entend trop souvent répéter.

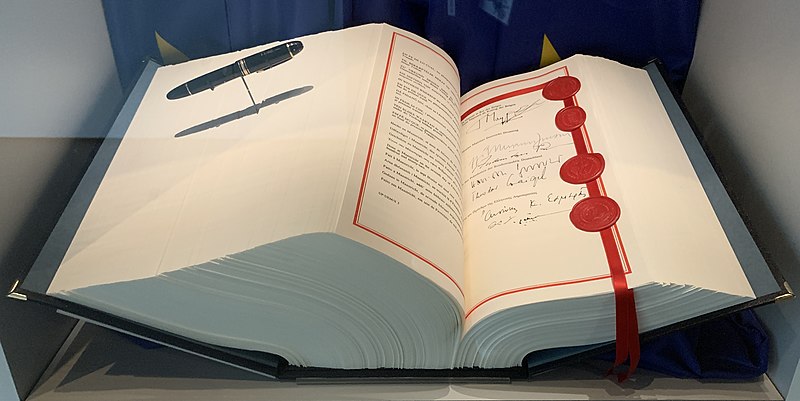

C’est dire la trace laissée dans les vies de tous les Européens par ce traité, signé en 1992 et ratifié en France par référendum, à une majorité de 51 %, le 20 septembre de la même année, au milieu d’une intense spéculation sur le marché des changes.

Vingt-cinq ans après, un pays a pour la première fois déclenché la procédure conduisant à sa sortie de l’Union européenne. Un peu partout en Europe, les partis qui se prononcent pour défaire ce que Maastricht avait fait se renforcent.

Mais qu’a donc fait exactement le traité de Maastricht?

Il y a 25 ans, la critique de gauche contre le traité visait surtout la bien réelle régression démocratique qui l’accompagnait. Elle dénonçait, en termes généraux, la réaffirmation de l’«économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée» comme base de toute la construction européenne.

On voit mieux aujourd’hui ce qui a fait du traité de Maastricht un événement sans équivalent: il porte sur un sujet politique par excellence, le pouvoir sur l’argent. Il fait de l’euro, et de la Banque centrale européenne indépendante, le cœur de la construction européenne. Il a donné force de loi au projet d’Union économique et monétaire défini quelques années plus tôt par un comité présidé par Jacques Delors qui prévoyait trois phases:

- parachèvement de la libéralisation des économies européennes, concrétisé par l’instauration d’une liberté totale des mouvements de capitaux (ce fut chose faite en France avec six mois d’avance, dès le 1erjanvier 1990) ;

- mise en place du dispositif institutionnel nécessaire à l’exercice de la politique monétaire par la BCE: indépendance des banques centrales (réalisée au 1erjanvier 1994 pour ce qui concerne la France), création en 1994 d’un Institut monétaire européen préfigurant la BCE;

- «convergence» des économies candidates à l’entrée dans l’euro, observée au regard de cinq critères : stabilité des taux de change pendant deux ans, convergence des taux de hausse des prix à la consommation vers les pays où cette hausse est la plus basse, convergence des taux d’intérêt à long terme vers les taux du pays où l’inflation est la plus basse, déficit budgétaire inférieur à 3 % du PIB, dette publique inférieure à 60 % du PIB. Onze pays réussirent à se qualifier, parfois au prix de sévères politiques d’austérité, au moment où ces critères furent observés, sur la base des données relatives à l’année 1997.

Mais Maastricht n’est pas seulement le point de départ juridique de l’Union économique et monétaire. C’est aussi l’aboutissement de toute une histoire, dans laquelle un acteur joue un rôle déterminant: les États-Unis et leur hégémonie monétaire.

La soumission à l’hégémonie monétaire américaine: un cadre à la construction européenne

Voyant dans les désordres monétaires des années vingt et trente l’une des causes de la Seconde Guerre mondiale, les puissances victorieuses avaient décidé à Bretton Woods, en 1944, de reconstruire un système monétaire international autour du dollar. La soumission à l’hégémonie monétaire américaine a servi ainsi, d’emblée, de cadre à la construction européenne. L’impérialisme américain et les gouvernements ouest-européens rangés sous sa bannière avaient alors l’objectif commun de contenir l’expansion soviétique. Ce sera le cas tout au long de la période de prospérité inaugurée par le plan Marshall.

En matière monétaire, le système de Bretton Woods n’a vraiment fonctionné qu’à partir de 1957, date du traité de Rome… et de la convertibilité des monnaies d’Europe occidentale. Son entrée en crise à partir de 1967, puis son effondrement avec la suspension de la convertibilité du dollar en or en 1971 et le flottement généralisé des monnaies proclamé par la conférence de la Jamaïque en 1976 font partie des symptômes qui ont annoncé l’entrée du capitalisme mondiale dans une crise systémique durable.

Malgré l’intensité des rivalités entre le dollar, le mark et le yen qui ont marqué cette période, elle n’a cependant pas émancipé l’Europe de l’hégémonie du dollar. La prise de pouvoir des marchés financiers, organisée par la politique monétaire américaine à partir de 1979, a, au contraire, encore renforcé la puissance de Wall Street et le privilège du dollar au centre du système monétaire international.

Cependant, dès la fin du système de parités stables instauré à Bretton Woods, l’intensité des relations commerciales, financières, politiques entre économies européennes avait rendu indispensable une forme de coopération monétaire. Les tentatives successives pour la mettre en place se heurtèrent à chaque fois à un problème: l’asymétrie entre l’accumulation d’excédents commerciaux allemands d’un côté, engendrant une accumulation de créances sur la France et les pays du sud de l’Europe de l’autre. La tentative d’instaurer des marges de fluctuation communes entre les monnaies européennes et le dollar échoua dès 1973 laissant place, à partir de 1979, à un dispositif plus perfectionné : le Système monétaire européen (SME) assorti de règles destinées à rendre le système plus symétrique avec, en particulier, la création d’une unité de compte européenne, l’ECU.

La suite de l’histoire est celle de l’insertion des économies et des systèmes financiers européens dans la mondialisation financière organisée autour de Wall Street et de l’hégémonie du dollar. Aujourd’hui, sur les onze banques systémiques, identifiées par François Morin[1], qui organisent la mondialisation financière, quatre sont américaines, trois britanniques, deux suisses et deux (Deutsche Bank et BNP Paribas) originaires de la zone euro. Les conditions en ont été créées par la libéralisation des systèmes financiers sous la pression de la concurrence américaine – en France entre 1983 et 1990 – et par la relance de la construction européenne selon l’orientation néolibérale imprimée par l’Acte unique de 1986 et par l’ouverture du marché unique en 1992.

Plusieurs options étaient alors concevables. L’une d’elles aurait consisté à transformer l’ECU en monnaie commune gérée par un Fonds monétaire européen et utilisée pour financer le développement des capacités humaines en Europe. Cette création monétaire aurait en particulier servi aux pays affichant des balances de paiements déficitaires pour mettre à niveau leurs infrastructures, la qualification de leur main-d’œuvre, et pour faire converger vers le haut la compétitivité des différentes économies européennes. C’est ce que proposait, à l’époque, le PCF… mais cela conduisait à affronter le pouvoir des marchés financiers.

C’est une tout autre voie qui a été choisie en 1987 par François Mitterrand et Helmut Kohl: jouer le jeu de la mondialisation financière en introduisant un élément nouveau dans le «système dollar»: une monnaie unique remplaçant les monnaies nationales et placée sous l’autorité d’une banque centrale déclarée indépendante pour convaincre les marchés qu’elle veillerait à préserver leurs intérêts contre toute contestation de la part des peuples. Les conceptions françaises, rêvant la construction européenne comme celle d’un État capable d’imposer sa volonté aux marchés, pouvaient y trouver leur compte, et plus encore les conceptions allemandes qui pouvaient voir dans la Banque centrale européenne et dans son mandat, voué à défendre la «stabilité des prix» sans préjudice de toute autre considération, une extension continentale de la Deutsche Bundesbank et de sa politique monétaire. Aucun des deux modèles ne s’est complètement imposé, du fait de la perte d’influence des milieux dirigeants français en Europe au cours des vingt-cinq dernières années pour le premier ; du fait des vicissitudes de la conjoncture européenne et des crises financières qui ont conduit Jean-Claude Trichet et surtout son successeur Mario Draghi à faire quelques entorses à l’orthodoxie monétaire allemande[2] – non sans nourrir un profond ressentiment dans les milieux les plus réactionnaires d’Outre-Rhin. Mais les motivations fondamentales qui ont inspiré le statut et les missions de la BCE restent celles qui ont inspiré le traité de Maastricht.

Des politiques économiques européennes au service des marchés financiers

Dans un monde organisé autour de Wall Street et parcouru par les mouvements frénétiques de capitaux à la recherche de rentabilité, il s’agit de mettre l’ensemble des politiques économiques européennes au service des marchés financiers. C’est ce qui explique la place donnée à la «stabilité des prix» dans le mandat de la BCE – parce que l’inflation ronge la valeur des patrimoines financiers – et l’interdiction absolue faite aux banques centrales de financer les déficits publics.

On en trouve encore une illustration particulièrement saisissante dans un discours récent de Benoît Coeuré, membre du directoire de la BCE[3]. L’orateur défend l’idée que les titres représentatifs de la dette des États ne doivent pas être considérés comme automatiquement sûrs, mais que c’est aux marchés de faire régner la discipline:

«La construction même de la zone euro – la prohibition de tout financement monétaire des États consacrée dans le traité sur l’Union européenne – est délibérément conçue pour inciter les marchés à différencier leur attitude envers les différents titres d’État émis dans la zone euro selon leur capacité à préserver leur équilibre budgétaire. L’idée est que l’exercice de la discipline de marché permettra une évaluation en continu de l’action des gouvernements qui, en retour, conduira à des politiques plus saines». Quant au critère ultime servant à déterminer en quoi consistent des politiques «saines», la suite du texte le désigne explicitement: c’est le AAA décerné par les agences de notation !

Ce déni tranquille de tous les principes démocratiques dont, au demeurant, l’Union européenne se réclame, est sans doute pour beaucoup dans le rejet et la colère que les institutions et les politiques européennes nourrissent chez une partie des citoyens de l’Union. Il est pour beaucoup dans l’échec avéré de la construction européenne depuis Maastricht: une croissance plus faible que dans les décennies précédentes, plus faible qu’aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans les pays émergents; une vulnérabilité extrême aux crises financières, même déclenchées bien loin du Vieux continent comme celle des subprimes; un alourdissement démesuré des déséquilibres entre l’économie allemande accumulant des excédents commerciaux monstrueux et des pays d’Europe du Sud plus que jamais vulnérables aux spéculations ; une menace bien réelle de désintégration de la zone euro dont l’affaire grecque pourrait n’être qu’une modeste préfiguration.

Que faire pour ouvrir une autre voie aux peuples du continent?

Revenir à la situation qui prévalait avant le lancement de l’Union économique et monétaire ? C’est impossible tant le monde a changé depuis vingt-cinq ans. Les mouvements de capitaux se sont démesurément amplifiés. La dictature des marchés financiers s’est appesantie sur les gestions d’entreprises et sur les politiques des gouvernements. Les banques centrales ont été les premières à nourrir ce cancer financier en injectant des masses de liquidités extraordinaires sur les marchés pour les empêcher de s’effondrer depuis 2007. L’absence de coopération européenne en matière économique et monétaire livrerait les citoyens de la zone euro et des pays voisins à un déchaînement des forces de marché auquel aucun État isolé, même de la taille de la France ou de l’Allemagne, n’aurait les moyens de résister seul.

Engager une négociation rationnelle entre États européens pour assigner d’autres objectifs à la politique monétaire et définir une autre architecture monétaire européenne? C’est assurément souhaitable et il faut espérer que cela se produira tôt ou tard. Mais on ne distingue pas, dans les tendances politiques et dans les rapports de forces actuels, les conditions qui conduiraient les gouvernements en place à s’engager dans un tel processus avec quelque chance de succès.

Ce qu’il est sans doute à la fois nécessaire et possible de faire aujourd’hui, c’est travailler à créer ces conditions, à partir des contradictions et des vulnérabilités de la construction européenne actuelle. Car la crise a aussi révélé à tous les regards les vulnérabilités du capitalisme financiarisé et mondialisé. L’hégémonie du dollar elle-même est contestée par la Chine, les autres pays émergents et les forces montantes qu’ils représentent.

S’en remettre aux seuls gouvernements serait vain ; on a donc besoin de l’action des citoyens sur les territoires, des travailleurs dans les entreprises, et de leur convergence à partir d’enjeux locaux concrets.

C’est le sens, par exemple, des dispositions figurant dans la proposition de loi de sécurisation de l’emploi et de la formation déposée en janvier 2017 par les députés du Front de gauche, qui prévoit que les salariés proposant des investissements créateurs d’emploi et de valeur ajoutée dans les entreprises puissent obtenir le financement de ces investissements par des crédits bancaires refinancés par la BCE à des conditions favorables. C’est aussi le sens qu’aurait l’utilisation de l’argent de la BCE pour financer un fonds de développement économique, social, écologique et solidaire européen pour le développement des services publics: cette proposition fait l’objet d’une note récente de la fondation Gabriel Péri [4]. Obtenir satisfaction sur de tels projets concrets, ce serait à la fois répondre à des nécessités immédiates et montrer la voie d’une refondation radicale de la construction européenne.

Qui sait? Cet ancrage dans des enjeux de classe, pris en charge par des mobilisations concrètes décentralisées, est peut-être ce qui permettra d’imposer, mieux qu’en 1992, une véritable alternative au traité de Maastricht et aux régressions sociales qu’il a apportées.