classe

Comment (re)politiser l’entreprise ? Dans cet article, Aymeric Seassau rappelle que le lieu de travail est un lieu décisif de pouvoir, de politisation et de lutte des classes. Selon lui, il faut mettre fin à l’abandon de l’entreprise par la gauche et prendre résolument le parti du travail, afin d’engager la révolution des rapports de production.

Le déplacement des soins aux populations du service public vers le marché à l’aune duquel elles sont une opportunité de profit a dynamisé le secteur des services au domicile. Cette reconfiguration du travail reproductif, articulée à celle du travail productif , tant à l’échelle nationale que mondiale, est explorée par Alizée Delpierre qui, à partir de l’analyse des transformations de la division du travail reproductif montre que la « domination rapprochée » que constitue le rapport de domesticité, échappant aux formes standard de l’emploi, reconduit les hiérarchies genrées et raciales.

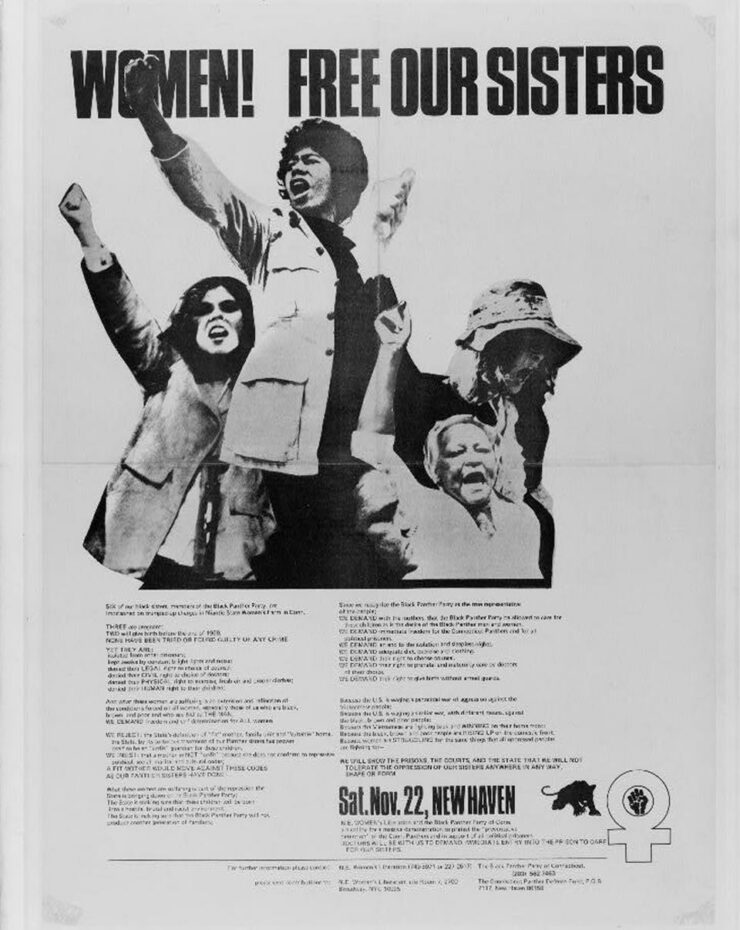

Dans le chapitre, « Lost in translation ? Black feminism, intersectionnalité et justice sociale », de l’ouvrage L’intersectionnalité ; enjeux théoriques et politiques, Patricia Hill Collins, sociologue afro-américaine spécialiste du Black Feminism, revient sur l’ancrage de l’intersectionnalité dans l’action politique des mouvements sociaux des années 1960 et 1970 pour expliquer comment les activistes ont aidé à sa légitimation et à forger ses ambitions dans le champ universitaire…

Au-delà de la panique morale de la droite à l’égard de l’intersectionnalité, la notion fait polémique à gauche où elle a tracé une ligne de clivage entre les tenants d’un « class first » d’une part, et les partisans d’une équivalence des formes de dominations autonomisées et essentialisées. Salomé Bouché-Frati déconfine ici le débat par une lecture marxiste du lien organique entre les rapports sociaux de classe, de sexe et de race.

Les critiques de la domination sociale sont traversées depuis les années 1980 par une tendance à produire une lecture autonomisée des formes d’oppression. Depuis la sociologie des nouveaux mouvements sociaux (Alain Touraine) jusqu’à la théorie politique post-marxiste (Chantal Mouffe et Ernesto Laclau), la structure de classe cède peu à peu le pas au primat de la conflictualité, d’un antagonisme qui s’extirperait du champ de la production.