syndicalisme

Le mouvement syndical brésilien entretient des relations étroites avec le Parti des travailleurs (PT) qu’il a contribué à fonder avec d’autres mouvements sociaux en 1980. Ayant joué un rôle important dans sa victoire aux élections de 2002, les syndicats ont exercé une grande influence sur les gouvernements au cours des quatre mandats de Lula da Silva et Dilma Rousseff, puis à nouveau lors de l’élection de Lula pour son troisième mandat, en 2022. Cette relation de proximité, tout en permettant un dialogue accru entre les syndicats et le gouvernement, est aussi source de tensions et de contradictions, entraînant des ruptures organisationnelles et des difficultés de mobilisation, comme le démontrent Andréia Galvão et Paula Marcelino dans cet article.

Sur la longue durée, la question des relations entre communisme et syndicalisme renvoie en priorité à celles entre le PCF et la CGT et, pour les années 1922-1935, celles de la scission de l’entre-deux-guerres, avec la CGTU. Elle soulève des problématiques qui traversent le XXe siècle. Dans cet article, Stéphane Sirot dépasse les notions de courroie de transmission et de subordination qui masquent les multiples dimensions de ces relations pour mettre en évidence l’écosystème existant et mouvant entre PCF-CGTU-CGT.

À rebours d’une tradition française d’indépendance syndicale, l’émergence du mouvement communiste en France, au sortir de la Première Guerre mondiale, remet en cause la division du travail militant entre parti et syndicat. L’objectif est de diffuser une culture syndicale dans les rangs du parti et de promouvoir des dirigeants ouvriers. Julian Mischi revient sur cette histoire riche de leçons sur l’intérêt et la difficulté à articuler engagement syndical et combat politique. Face à une gauche qui peine à mobiliser l’électorat populaire, ce défi est toujours d’actualité.

Le syndicalisme dispose-t-il de la possibilité de se tenir à l’écart de la lutte pour le pouvoir ? Sous peine de se désarmer et de se rendre impuissant, il est placé devant l’obligation d’intervenir en évaluant ce que le pouvoir accomplit et en formulant des propositions. Ainsi, si l’« apolitisme syndical » revient de manière récurrente, une approche critique de l’histoire incline à le considérer comme un leurre. René Mouriaux aborde la question « sensible » des rapports du syndicalisme avec les titulaires du pouvoir d’État, en particulier avec les partis politiques et s’interroge sur les principaux facteurs de l’apolitisme syndical en France ainsi que sur sa spécificité par rapport à ses voisins européens et au syndicalisme états-unien.

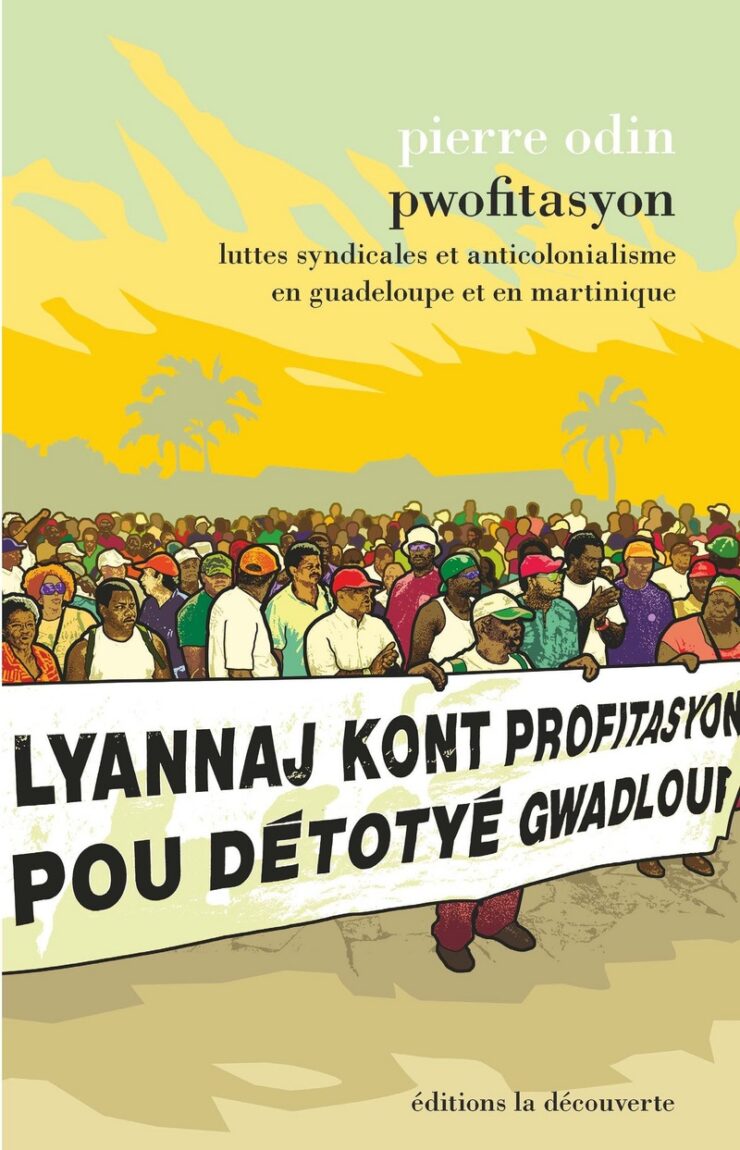

En Guadeloupe et en Martinique, les syndicats endossent une fonction politique de premier plan. Dans cet article, Pierre Odin explique comment ils sont à la croisée de plusieurs mondes : ceux du salariat, de la contestation politique, des luttes anticolonialistes et des revendications identitaires. Loin d’être une anomalie, cette configuration traduit une histoire spécifique, marquée par la colonisation, les luttes ouvrières et une quête d’émancipation toujours vivace dans un contexte où les hiérarchies sociales restent fortement racialisées.

Dans cet entretien, Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, revient sur la spécificité du syndicat comme outil qui cherche à réunir les travailleurs sur leurs intérêts communs. Seul contre-pouvoir dans l’entreprise, le syndicat construit du collectif et des solidarités concrètes pour une société plus juste et devient l’un des derniers remparts progressistes contre la montée des idées d’extrême droite. Indépendante, la CGT n’en est pas neutre pour autant, comme elle a pu le montrer encore une fois en juin 2024 en soutenant un programme qui offrait des débouchés politiques aux luttes menées notamment contre la réforme des retraites.

Depuis 40 ans, les mutations du capitalisme dans l’entreprise ont désorganisé les collectifs de travail, affaibli le syndicalisme et éloigné les partis politiques, notamment de gauche, du monde ouvrier. Dans cet article, Fabien Gâche explique comment au sein de Renault, l’ingénierie managériale a instauré une domination idéologique du marché et de la concurrence, isolant les salariés et réduisant leur pouvoir d’action. Face à cette dépolitisation, l’auteur appelle à reconstruire des liens entre syndicalisme et politique pour réinvestir le travail comme espace démocratique.