À la Libération, le gouvernement provisoire issu de la Résistance lance son épuration contre la presse collaborationniste. Si les ordonnances sur la presse de 1944 ont connu une certaine postérité, la tentative de révolution du statut de la presse est beaucoup plus méconnue. Dans cet article, Baptiste Giron nous présente ce projet révolutionnaire de redéfinition de la forme de la propriété des journaux et du dépassement du cadre mercantile de l’information par la nationalisation des biens de presse. En voici la première partie dans laquelle l’auteur présente les ordonnances de 1944, premières mesures qui éclairent d’un jour nouveau la concentration moderne opérée par un Bolloré.

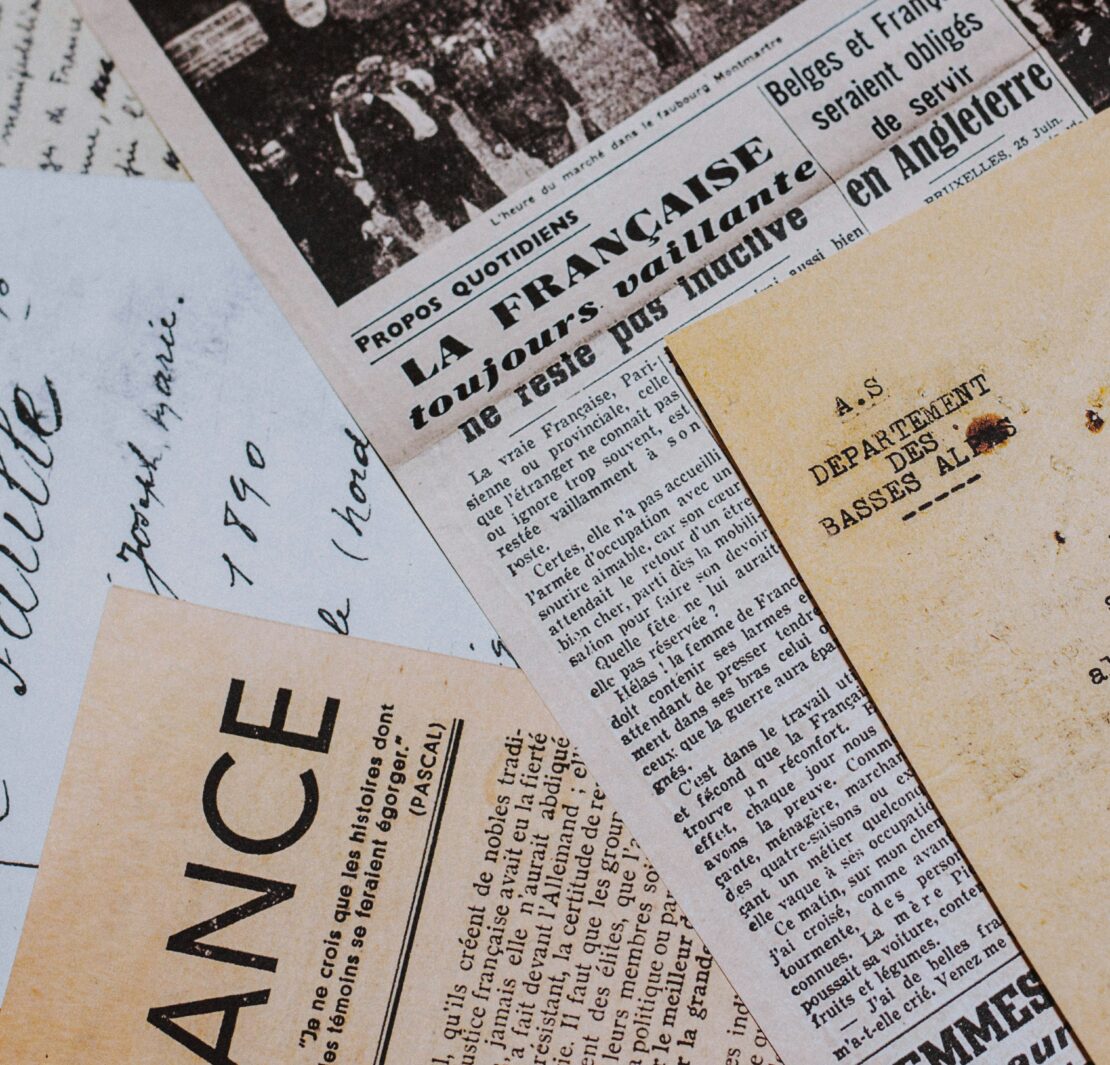

À l’été 1940, consécutivement à la signature de l’armistice, la presse française se trouve confrontée à une situation inédite et décisive. Seule une dizaine de titres adoptent une position courageuse de rupture en choisissant volontairement de cesser leur activité dans les mois qui suivent la victoire allemande. L’extrême majorité des journaux décident de la maintenir quitte à subir la politique du nouveau pouvoir qui s’installe en France. Dans la zone occupée, la presse est étroitement encadrée par la Propaganda Abteilung et par l’ambassade d’Allemagne dirigée par Otto Abetz. En zone dite «libre», sous l’autorité du régime de Vichy, c’est l’Office français de l’information (OFI) qui exerce un contrôle direct sur le contenu éditorial des journaux. Cette emprise généralisée conduit à une collaboration massive de la presse française avec le pouvoir en place, bien que certains titres, tels que Le Figaro, décident de se saborder après l’invasion de la zone Sud le 11 novembre 1942. L’opinion publique, lucide face à cette compromission, manifeste une défiance croissante, se traduisant par une baisse significative des tirages.

Parallèlement, la Résistance organise une véritable contre-propagande fondée sur la diffusion de journaux clandestins. Ces publications, malgré des conditions matérielles précaires et les risques encourus, connaissent un développement remarquable : en 1944, on recense environ 1 350 titres sur l’ensemble du territoire métropolitain, dont certains dépassent la centaine de milliers d’exemplaires par tirage. Ce constat autour de deux formes de comportements antagoniques de la presse française est à l’origine d’une réflexion des organisations de la Résistance pour châtier le collaborationnisme et récompenser le patriotisme des journaux clandestins. Plus profondément, c’est une volonté de révolution qui les anime et les conduit à élaborer une nouvelle forme de la propriété des entreprises de presse.

Volonté de révolutionner et nécessité d’épurer: les premières mesures

Dans la perspective d’une libération du territoire, les institutions structurées de la Résistance mènent un grand travail de théorisation sur le devenir de la presse dans une France reconstruite. Plusieurs groupes de réflexion font leur apparition comme le Comité national des journalistes (CNJ) en 1942, la Fédération nationale de presse clandestine (FNPC) en 1943 et la Commission de la presse du Comité général d’études (CGE) la même année[1]. Cette dernière doit retenir notre attention, car c’est probablement cette assemblée qui a élaboré les premières propositions sur la transformation du secteur de presse. Dans sa revue Les Cahiers politiques, le CGE détermine la cause explicative du collaborationnisme des journaux par le trop grand poids des «forces de l’argent». Pour se débarrasser de ce phénomène, il propose dans un premier temps la disparition sans distinction de tous les quotidiens généralistes qui ont continué à paraître en zone occupée à partir de l’armistice et une interdiction des titres de la zone libre s’ils n’ont pas démontré leur patriotisme par leur attitude[2]. Les biens et imprimeries appartenant à ces sociétés doivent être confisqués par le gouvernement au profit des titres issus de la clandestinité. Afin de faciliter l’émergence de cette nouvelle presse, le CGE propose aussi la création d’une «Caisse nationale» pour avancer les liquidités nécessaires à leur lancement, la formation d’un «Office national de la publicité» et la nationalisation des sociétés de distribution de presse au sein d’un «Office national des messageries». Toutes ces mesures sont les moyens techniques pour faire aboutir la finalité de cette révolution : dépasser la loi du 29 juillet 1881 et adopter un nouveau statut de la presse affranchi des règles du marché. Ce statut repose sur quatre grands principes :

- Un journal doit vivre au grand jour, faire contrôler sa comptabilité par l’État, publier son bilan.

- Un journal doit être financé par une masse de petits actionnaires et non par quelques gros commanditaires.

- Un journal doit appartenir à un groupement politique ou idéologique et non à un groupe d’actionnaires

- Un journal ne doit pas être considéré comme une entreprise industrielle ou commerciale, il doit s’interdire de faire des bénéfices[3].

Reprenant les propositions du CGE et de la Fédération nationale de la presse française (FNPF), Pierre-Henri Teitgen, secrétaire général à l’Information du gouvernement d’Alger, produit un document, surnommé le Cahier bleu, qui permet aux commissaires de la Républiques et aux comités départementaux de Libération d’interdire les titres de presse parus sous l’Occupation et de s’emparer de ses biens pour permettre à la presse résistante de sortir de la clandestinité pendant une durée minimum de trois mois. L’ordonnance du 22 juin 1944 place sous séquestre judiciaire l’ensemble des biens de presse et leur gestion par les Domaines à titre conservatoire, ainsi que la création de comités régionaux de presse chargés de distribuer les autorisations à paraître à la nouvelle presse. L’ordonnance du 30 septembre 1944 interdit définitivement les journaux publiés après le 25 juin 1940 pour la zone Nord et ceux étant parus quinze jours au-delà du 11 novembre 1942 pour la zone Sud. Au total ce sont 600 titres qui sont supprimés dont 188 quotidiens sur les 206 que comptait la France avant-guerre[4].

Le rôle de l’ordonnance du 5 mai 1945 et la responsabilité pénale dans la presse

Si ces mesures permettent la transition d’une presse à une autre, le destin des biens de l’ancienne presse et le régime de propriété n’est toujours pas réglé. Il faut attendre l’ordonnance du 5 mai 1945 qui introduit la responsabilité pénale des « personnes morales ». Ce concept autorise les cours de justices à condamner les entreprises pour des faits de collaboration et non uniquement les directeurs de ces mêmes entreprises comme c’était le cas sous les ordonnances de 1944. Les biens des entreprises condamnées doivent être confisqués pour accueillir la nouvelle presse. Cependant, les condamnations sont trop rares et ne permettent pas de répondre aux besoins des journaux issus de la clandestinité : sur 538 entreprises poursuivies, 115 sont condamnées en 1948[5]. L’ordonnance du 2 novembre 1945 met en place un système de transfert des biens de presse vers les journaux qui les exploitaient sous condition d’indemnisation par ces derniers des anciens propriétaires. Elle ne fut donc jamais appliquée, car la nouvelle presse n’avait pas les capitaux suffisants. Les biens de presse continuèrent d’être gérés par les Domaines. Or, cette institution n’avait pas les capacités techniques pour diriger et organiser le travail et l’investissement dans ces entreprises alors que la presse connait une crise importante. En effet, les pénuries de papier, la vétusté du matériel et les augmentations des tarifs des ouvriers du Livre suite à des mouvements de grèves lancés par la Fédération française des travailleurs du Livre (CGT—FFTL) provoquèrent une flambée des prix d’impression provoquant la disparition de titres de presse.

[Suite de l’article dans sa deuxième partie]