Vues d’ailleurs

Dans le sillage immédiat de l’assassinat de George Floyd par la police de Minneapolis, une série de mouvements de rébellion a éclaté à travers les États-Unis, pour finalement s’étendre, sous une forme ou une autre, à d’autres parties de la planète. Ces «soulèvements» posent l’inévitable question : quelles suites? Mais aussi, pourquoi maintenant? Réponses et analyses par Bill Fletcher, Jr.

En Colombie, la pandémie aggrave une situation socioéconomique et politique déjà tendue en menaçant 20 millions de personnes de pauvreté et de faim. Le secteur de la santé soumis au marché souffre de nombreux manques et génère des inégalités accentuées par les mesures économiques et sociales du gouvernement Duque. Alors que la gauche et les mouvements sociaux se mobilisent pour des alternatives, l’autoritarisme du pouvoir et la violence politique redoublent d’intensité et mettent en péril les accords de paix signés en 2016. Tour d’horizon avec Rodrigo A. Alvarez G.

De l’initiative populaire au référendum constitutionnel en passant par le droit de veto, les mécanismes de démocratie directe sont particulièrement développés en Suisse. Antoine Chollet nous présente la palette de référendums existants dans ce pays où ont lieu plus de la moitié des référendums initiés dans le monde par les citoyens. Après avoir déconstruit les attaques venant de tous les bords politiques, il nous invite à remédier aux problèmes que peut poser l’usage des mécanismes référendaires en les pensant comme de véritables moyens de démocratiser la démocratie.

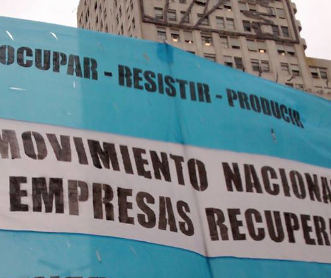

L’Argentine connait un important mouvement de récupération d’entreprises par les travailleurs. Initié dans les années 1990, celui-ci connait une forte croissance après la crise de 2001 au point de voir émerger des organisations politiques de représentation de ces entreprises. Sylvain Pablo Rotelli revient sur le contexte, les raisons et les évolutions de ce mouvement ainsi que sur les luttes qui l’entourent. Il nous explique en quoi il a permis une appropriation directe du pouvoir par les travailleurs.

S’il s’agit bien d’un régime de retraite par répartition, le système des comptes notionnels suédois fonctionne à « cotisations définies » et non plus à « prestations définies ». La différence est de taille puisque cela signifie que, le taux des cotisations sur salaire étant fixé une fois pour toutes, les droits à retraite peuvent être automatiquement et uniformément réduits pour rétablir l’équilibre financier du régime. Sylvie Durand nous explique le fonctionnement de ce système plébiscité par le Medef et les gouvernements européens et nous alerte sur les conséquences régressives qu’il a entrainées en Suède.

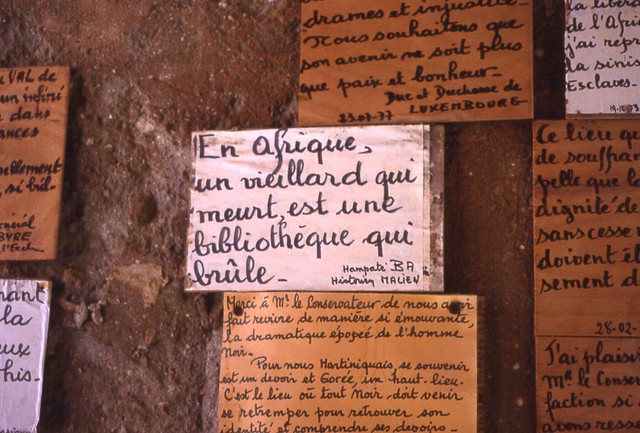

En tête des enquêtes PISA et souvent envié, le système éducatif finlandais est pourtant loin d’être exempt de toute critique. À l’avant-garde de l’idéal éducatif mondial prôné par l’OCDE visant à établir un monde d’auto-entrepreneurs et de consommateurs, il privilégie le savoir immédiat et utilitaire greffé au plaisir et au bien-être au détriment d’un enseignement plus exigeant et ambitieux permettant l’accès à la pensée à travers des œuvres scientifiques, artistiques ou littéraires.