ÉDITO

Le premier quart du XXIe siècle s’achève par une recomposition du capitalisme dans le monde. Pour se perpétuer et continuer à accumuler des profits, le patronat a besoin de restreindre la démocratie. Aussi les grands patrons aux fortunes insensées opèrent-ils un rapprochement avec les gouvernements et mouvements d’extrême droite. Ils investissent la bataille idéologique à la fois via les médias – qu’ils rachètent et dont ils modèlent le contenu pour scléroser la pensée politique – mais aussi par un certain type de management dans les entreprises, visant à renforcer la concurrence entre toutes et tous pour disloquer le tissu social. Le patronat ouvre ainsi grande la fenêtre d’Overton pour obtenir des débouchés nouveaux et permettre au capitalisme de dépasser ses contradictions d’épuisement de l’humain et de la nature.

La gauche et le syndicalisme sont depuis la fin du XIXe siècle les deux piliers de la défense des droits humains et sociaux ainsi que des valeurs de justice sociale, de liberté, d’égalité et de fraternité. Or, depuis les conquis de 1981-1982, les rapports de forces sociaux n’ont pu empêcher les reculs sociaux, la casse des services publics ainsi que l’évolution négative de l’aménagement territorial.

Quels qu’ils soient, les gouvernements qui se succèdent depuis 1981 ont le même maître mot : « la réforme ». Leur politique se traduit toujours par la réduction de la part du travail dans le partage des richesses créées. L’industrie française est délocalisée, le travail qualifié est déclassé, les services publics – notamment l’école et la santé – sont considérés comme trop coûteux. Les transports collectifs publics sont délaissés au profit des moyens de transport privés comme la voiture ou le camion, permettant ainsi de passer d’une économie des stocks à une économie de flux, plus « agile » pour le marché. L’énergie est privatisée et placée dans un modèle spéculatif, payé par tous. Bref, depuis l’avènement du néo-libéralisme, ni le syndicalisme ni l’action politique n’ont pu stopper le rouleau compresseur et inverser la tendance en faveur du progrès social et de la Paix.

Pourtant, les travailleurs et leurs organisations syndicales ont alerté et se sont mobilisés contre ces offensives néolibérales. Les partis politiques progressistes s’engagent également sur ces sujets. Mais force est de constater que les luttes syndicales sont souvent peu prises en compte par l’État et que les partis politiques – si l’on en croit les taux d’abstention – sont grandement discrédités. L’extrême droite parvient à capter une bonne partie du mécontentement populaire et de plus en plus d’ouvriers et d’employés se tournent vers elle.

Face à ces bouleversements, quels rôles doivent jouer syndicats et partis ? Quel est l’état de leurs relations, qui depuis deux siècles oscillent entre symbiose et cheminement distinct ? Dans la situation actuelle, quels sont les défis des organisations politiques et syndicales pour peser dans leur domaine respectif et pour mener des luttes communes ?

En donnant la parole aux acteurs politiques, syndicaux et universitaires, ce numéro de Silomag propose de penser cette relation entre syndicats et partis en la resituant dans le temps long et en interrogeant :

- Le rapport historique des syndicats et des partis politiques.

- Les enjeux sociaux et politiques du syndicalisme, en France et à travers le monde.

- Le point de vue des militants syndicalistes sur la relation syndicats/partis, entre impératif d’autonomie et nécessité de rapprochement pour mener des luttes communes.

- Les exemples récents de luttes sociales impliquant syndicats et forces politiques.

- Les défis et perspectives d’évolution de la relation entre syndicats et partis.

Bonne découverte de ce dossier ! Et restez connecté, de nouveaux articles sont à paraître à la rentrée 2025 !

Marie-Christine Nadeau et Marie-Claire Cailletaud,

respectivement membre du Conseil d’administration et Vice-présidente de la Fondation Gabriel Péri

Repères

L'histoire politique du syndicalisme français

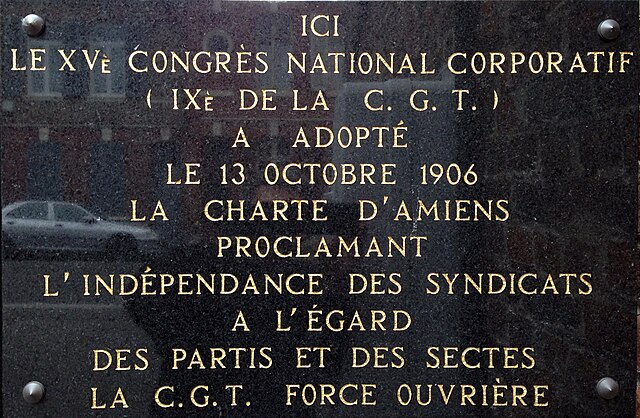

Si, depuis la naissance du syndicalisme, la question des rapports de la CGT aux partis politiques est posée, le « congrès national du travail » qui se déroule à Amiens en 1906 s’impose comme un moment important pour préciser (ou repréciser) la nature de ces relations. La Charte d’Amiens qui en découle proclame la spécificité et l’autonomie du syndicalisme et de ses organisations par rapport aux partis politiques, à l’État et au patronat. David Chaurand nous rappelle les différentes positions en présence lors de ce Congrès et nous propose une brève histoire des entorses à cette charte face aux enjeux des époques et aux réalités évolutives.

Sur la longue durée, la question des relations entre communisme et syndicalisme renvoie en priorité à celles entre le PCF et la CGT et, pour les années 1922-1935, celles de la scission de l’entre-deux-guerres, avec la CGTU. Elle soulève des problématiques qui traversent le XXe siècle. Dans cet article, Stéphane Sirot dépasse les notions de courroie de transmission et de subordination qui masquent les multiples dimensions de ces relations pour mettre en évidence l’écosystème existant et mouvant entre PCF-CGTU-CGT.

Malgré la loi de 1884, attentive à limiter son périmètre d’intervention, le syndicalisme hexagonal n’a cessé de nourrir des ambitions émancipatrices. Cette perspective éclaire l’histoire de ses pratiques et stratégies, leur confrontation aux institutions et aux partis, à commencer par ceux qui se réclamaient de la classe ouvrière. Jaloux de son autonomie, le syndicalisme a ainsi expérimenté de multiples modalités d’engagement politique. À travers la question des programmes, Michel Pigenet propose une relecture des relations entre syndicats et partis.

À rebours d’une tradition française d’indépendance syndicale, l’émergence du mouvement communiste en France, au sortir de la Première Guerre mondiale, remet en cause la division du travail militant entre parti et syndicat. L’objectif est de diffuser une culture syndicale dans les rangs du parti et de promouvoir des dirigeants ouvriers. Julian Mischi revient sur cette histoire riche de leçons sur l’intérêt et la difficulté à articuler engagement syndical et combat politique. Face à une gauche qui peine à mobiliser l’électorat populaire, ce défi est toujours d’actualité.

Le syndicalisme dispose-t-il de la possibilité de se tenir à l’écart de la lutte pour le pouvoir ? Sous peine de se désarmer et de se rendre impuissant, il est placé devant l’obligation d’intervenir en évaluant ce que le pouvoir accomplit et en formulant des propositions. Ainsi, si l’« apolitisme syndical » revient de manière récurrente, une approche critique de l’histoire incline à le considérer comme un leurre. René Mouriaux aborde la question « sensible » des rapports du syndicalisme avec les titulaires du pouvoir d’État, en particulier avec les partis politiques et s’interroge sur les principaux facteurs de l’apolitisme syndical en France ainsi que sur sa spécificité par rapport à ses voisins européens et au syndicalisme états-unien.

Actualité du débat

Les recompositions des relations entre champ syndical et politique

De la grève générale révolutionnaire à la grève d’entreprise défensive, le syndicalisme français a vu son rapport à la lutte et au politique profondément se transformer. Dans cet article, Baptiste Giraud revient sur la dépolitisation progressive des stratégies syndicales, conséquence des mutations du travail et des politiques patronales, de l’atomisation des collectifs de travail et de la grande précarité de la condition salariale. Celle-ci s’est aussi nourrie de l’autonomisation vis-à-vis des partis et de l’évolution du profil des militants. Ces dynamiques redéfinissent l’usage de la grève et la capacité des syndicats à incarner une force de transformation sociale.

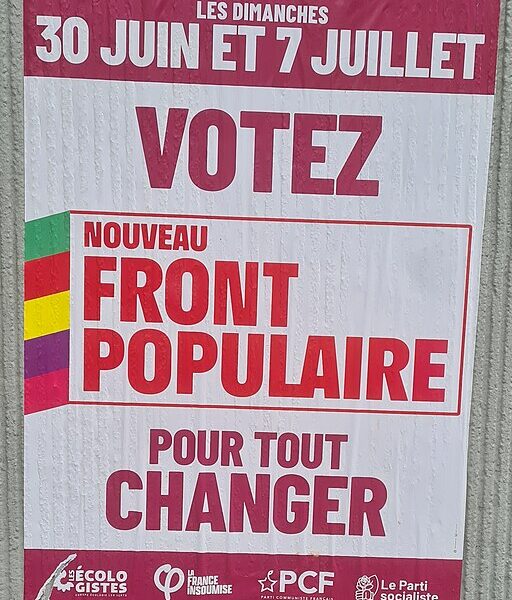

Alors que les relations entre syndicats et partis de gauche français se sont fortement distendues, l’adhésion syndicale est-elle pour autant devenue neutre politiquement ? Comme le montre en réalité à nouveau une enquête électorale réalisée eu moment des élections législatives de 2024, l’adhésion syndicale reste associée à une plus forte propension à participer aux élections et à voter à gauche. Les résultats de cette enquête, présentés par Tristan Haute dans cet article, témoignent cependant aussi de la pénétration du vote pour l’extrême droite et de son idéologie jusque dans les rangs syndicaux, soulignant l’urgence de repolitiser le sens de l’action syndicale.

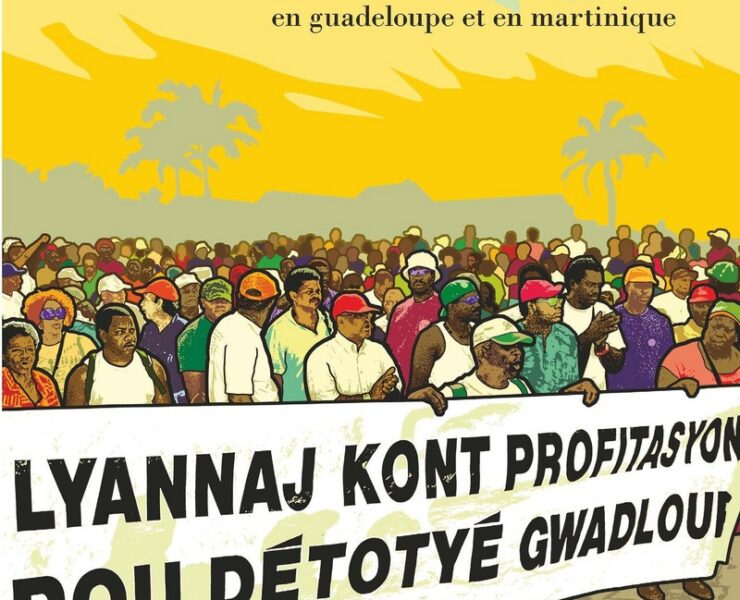

En Guadeloupe et en Martinique, les syndicats endossent une fonction politique de premier plan. Dans cet article, Pierre Odin explique comment ils sont à la croisée de plusieurs mondes : ceux du salariat, de la contestation politique, des luttes anticolonialistes et des revendications identitaires. Loin d’être une anomalie, cette configuration traduit une histoire spécifique, marquée par la colonisation, les luttes ouvrières et une quête d’émancipation toujours vivace dans un contexte où les hiérarchies sociales restent fortement racialisées.

Comment repenser les relations entre syndicats et partis ?

Entretiens croisés de responsables syndicaux et politiques*

Dans cet entretien, Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, revient sur la spécificité du syndicat comme outil qui cherche à réunir les travailleurs sur leurs intérêts communs. Seul contre-pouvoir dans l’entreprise, le syndicat construit du collectif et des solidarités concrètes pour une société plus juste et devient l’un des derniers remparts progressistes contre la montée des idées d’extrême droite. Indépendante, la CGT n’en est pas neutre pour autant, comme elle a pu le montrer encore une fois en juin 2024 en soutenant un programme qui offrait des débouchés politiques aux luttes menées notamment contre la réforme des retraites.

Ouvrir des perspectives

Comment (re)politiser l’entreprise ? Dans cet article, Aymeric Seassau rappelle que le lieu de travail est un lieu décisif de pouvoir, de politisation et de lutte des classes. Selon lui, il faut mettre fin à l’abandon de l’entreprise par la gauche et prendre résolument le parti du travail, afin d’engager la révolution des rapports de production.

Pour Frédéric Mellier, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023 a été un révélateur de l’absence de lien organique entre les dynamiques sociales et le champ politique, privant l’unité syndicale et la mobilisation populaire d’un débouché politique. Il propose dans cet article d’en tirer les enseignements pour co-construire une nouvelle hégémonie au service d’un véritable projet d’émancipation.

Focus

L'articulation de l'action syndicale et politique dans les luttes

Depuis 40 ans, les mutations du capitalisme dans l’entreprise ont désorganisé les collectifs de travail, affaibli le syndicalisme et éloigné les partis politiques, notamment de gauche, du monde ouvrier. Dans cet article, Fabien Gâche explique comment au sein de Renault, l’ingénierie managériale a instauré une domination idéologique du marché et de la concurrence, isolant les salariés et réduisant leur pouvoir d’action. Face à cette dépolitisation, l’auteur appelle à reconstruire des liens entre syndicalisme et politique pour réinvestir le travail comme espace démocratique.

Que faire pour lutter efficacement contre la désindustrialisation et pour sauver les centaines de milliers d’emplois menacés en France ? L’économiste Evelyne Ternant, candidate NFP dans le Jura aux dernières élections législatives de 2024, a suivi de près la lutte des salariés de la fonderie MBF contre la fermeture de leur usine de Saint-Claude (actée en 2021). Elle dresse le bilan de cette forte mobilisation, organisée par les syndicats et appuyée par certains partis politiques.

Jean-Claude Sandrier, ancien député et président de l’association “Urgence Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse”, revient sur la mobilisation citoyenne autour de la défense de cet axe ferroviaire central pour l’irrigation des territoires. Il explique comment l’association qu’il préside a su fédérer une grande diversité de personnes et d’acteurs associatifs, syndicaux et politiques.

Quels rapports syndicats/partis construire pour défendre une agriculture familiale et émancipatrice?

Agriculteur, vice-président du Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) et militant au Parti communiste français (PCF), Olivier Morin revient sur les enjeux des rapports syndicats/partis dans le monde agricole ainsi que sur les initiatives communes passées et à imaginer.

L’Union des étudiants communistes n’est pas un syndicat étudiant. Elle n’en est pas moins une organisation profondément attachée à la défense des droits des étudiants et au renforcement des structures de mobilisation dans le monde universitaire. Le rapport au syndicalisme étudiant n’est donc pas neutre : il est à la fois critique et porteur d’une volonté de reconstruction. Camille Mongin livre ici une analyse politique du moment que traversent les syndicats étudiants, afin de proposer quelques éléments de réflexion sur ce que signifie aujourd’hui défendre les intérêts matériels des étudiants dans l’enseignement supérieur.

* Ont également été contactés pour répondre à cet entretien croisé: la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Force ouvrière (FO), Solidaires, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), le Parti socialiste (PS) et Les Écologistes.

#19

#19