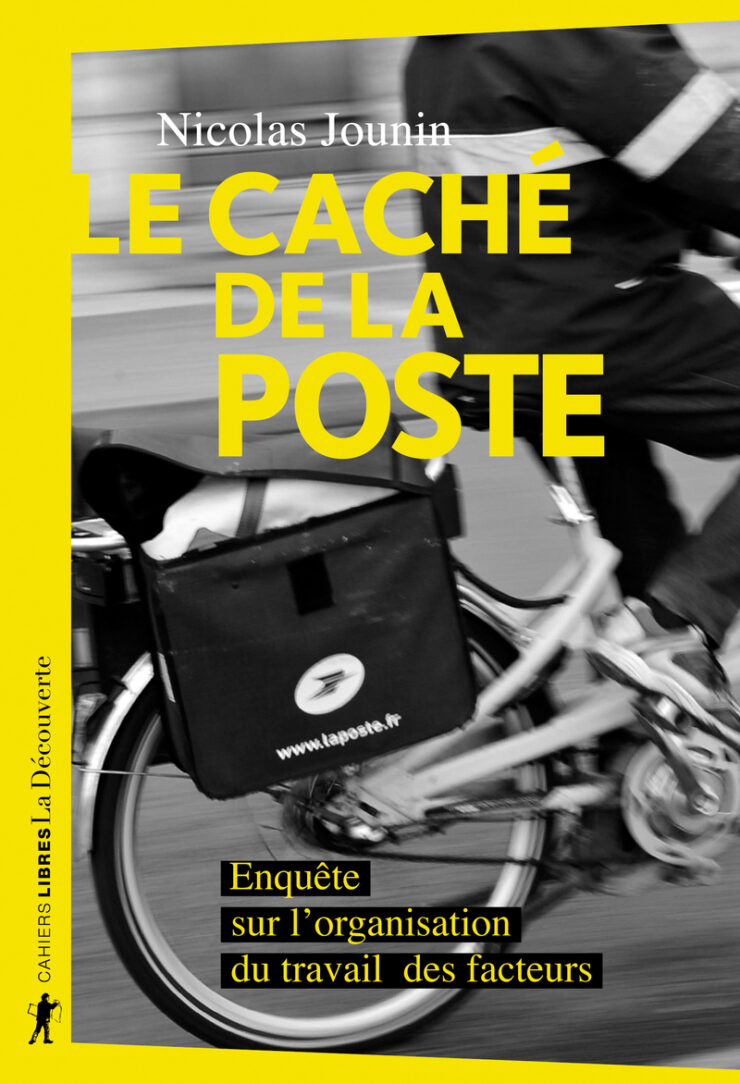

Le temps où l’on offrait à boire au facteur est bel et bien révolu. A La Poste, le temps est devenu l’un des facteurs du profit. La recomposition des cadences qui y a cours et la surcharge de travail qui en découle réactualisent l’ancien mythe tayloriste d’une organisation « scientifique » du travail. Les organisateurs de bureau assistés d’outils informatiques, d’algorithmes, se sont substitués aux vérificateurs de terrain chronométrant la durée des tournées au début du 20e siècle. Nicolas Jounin examine dans ce texte les transformations actuelles de l’activité des facteurs et des factrices, pris dans la contradiction d’une augmentation des distances à couvrir, notamment due à la diminution drastique du nombre de centres de distribution, et la réduction des volumes du courrier.

La généralisation à l’ensemble du monde du travail du management algorithmique, initialement développé dans les entreprises plateformes, semble être en bonne voie. Les imprévues du réel constituent pourtant un solide obstacle à l’automaticité des tâches prescrites par un algorithme imperméable aux événements qu’il ne connait pas. Dans cet article, Matthieu Trubert interroge ainsi l’opportunité de confier l’organisation et l’animation d’un groupe de travail à une machine opérant une série de calculs. Se pose notamment le problème central de la responsabilité morale et juridique des décisions.

La nécessaire adaptation des travailleurs.euses aux évolutions du mode de production capitaliste et l’impérative acceptation de la flexibilité des conditions de leur travail est une vieille rengaine du techno-libéralisme. C’est donc sans surprise que l’instrumentalisation actuelle des technologies numériques par les entreprises de plateforme tend à se soustraire au cadre socialisé du travail, autrement dit, aux droits acquis pendant la révolution industrielle. En se référant aux batailles juridiques en France et aux revendications syndicales européennes, Jean-Luc Molins éclaire ici les enjeux contemporains de la transformation du lien de subordination des travailleurs.euses, du salariat à l’auto-entreprenariat.

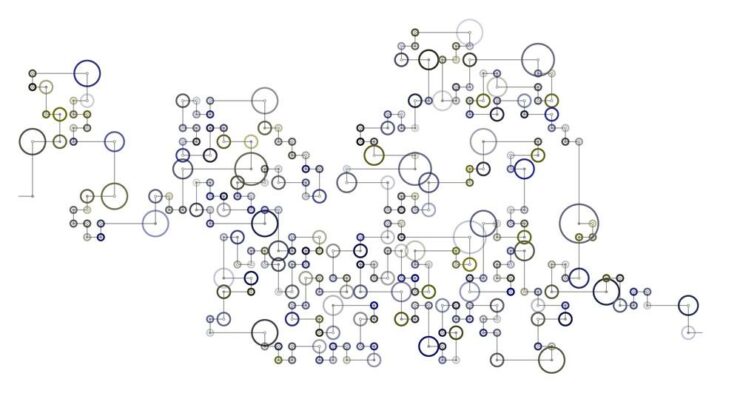

Avec l’essor des technologies numériques de nombreux biens et services sont désormais à portée de clic du consommateur. Dans cet article, Kristin Jesnes et Thiphaine Le Gauyer discutent la spécificité de l’implantation des plateformes numériques sur le marché du travail norvégien en s’appuyant sur le cas des coursiers employés par Foodora et subordonnés à un contrôle algorithmique de leur activité. Si la négociation occupe une place centrale comme mode de régulation des relations de travail entre salariés et employeurs en Norvège, l’arrivée des travailleurs sous statut d’« indépendants », non-soumis aux conventions collectives, déséquilibre ce compromis historique.

Que recouvre précisément l’expression d’intelligence artificielle, et pourquoi la Loi s’intéresse à cet objet de prime abord purement technique ? Les IA de jeux vidéo paraissent bien inoffensives. Dans d’autres cas, l’IA sert à automatiser la prise de décision, ce qui soulève bon nombre de questions politiques que le récent projet de règlement de la Commission ne résout pas, comme le démontre Julien Rossi dans cet article. Au contraire, il semble hésiter entre encadrement et légitimation de certains usages controversés. Il est alors important de se rappeler qu’il existe déjà un grand nombre de règles susceptibles d’encadrer ces usages.

L’innovation technologique constitue bien souvent un véritable défi pour le législateur. Pris au dépourvu, il peine couramment à en saisir la complexité technique quand il n’adhère pas pleinement au laissez-faire de l’économie libérale. Dans ce texte, Nayla Glaise fait le point sur les récents textes juridiques européens relatifs à l’économie numérique, plus promptes à protéger le bon fonctionnement du marché que les droits des travailleurs.

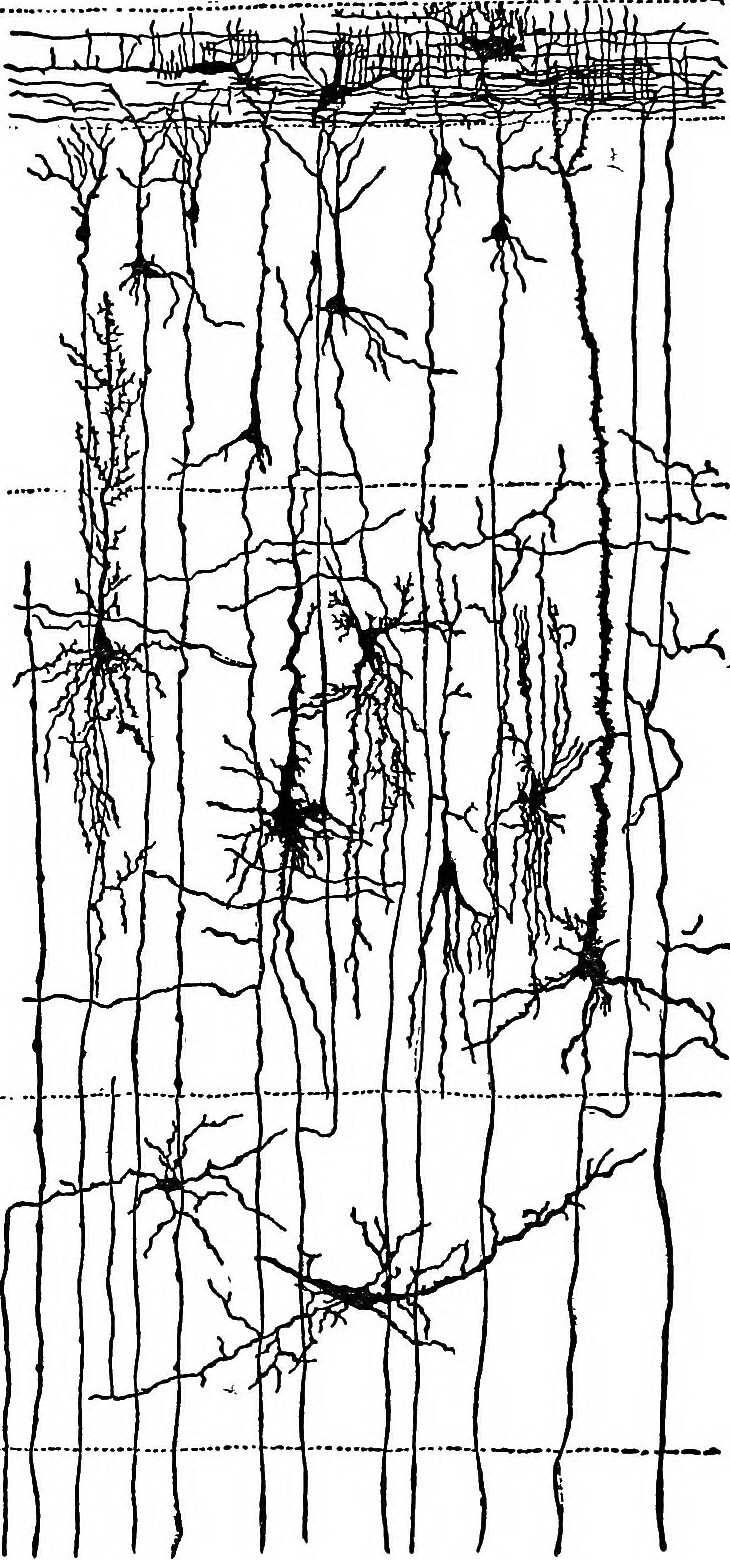

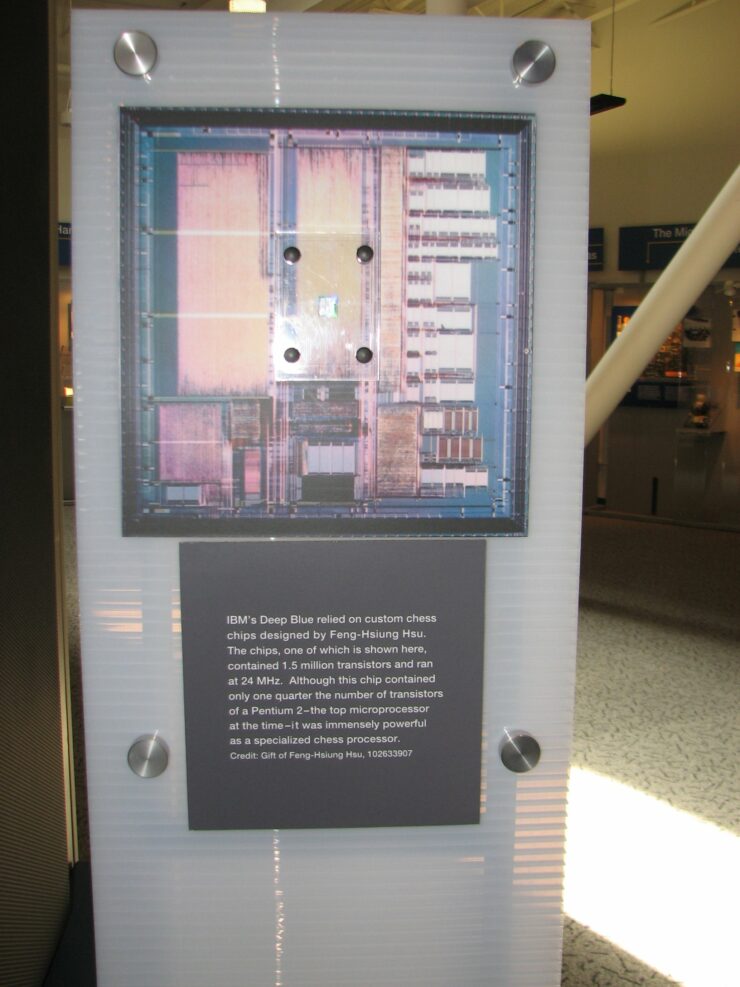

L’écriture algorithmique, couplée aux données sur lesquelles elle s’appuie, est capable de prévoir « probablement » nos comportements, de s’autocorriger en fonction de ses propres calculs que l’algorithme a rendus autonomes, ou de calculer les milliards de combinaisons possibles d’un jeu de stratégie comme les échecs ou le jeu de Go. Cependant, elle se distingue de l’intelligence humaine en cela qu’elle est incapable de créer quoi que soit, indépendamment d’une base de données et de calculs qui lui est assignée.

En à peine six décennies, l’Intelligence Artificielle est devenue omniprésente. En complétant la force, la précision et l’endurance surhumaine des machines par une intelligence qui dépasse largement la nôtre pour un nombre croissant de tâches, elle inaugure le « deuxième âge de la machine ». Dans cet article, Patrick Albert montre que si son histoire est scientifique et industrielle, elle est aussi militaire, capitalistique et maintenant éthique et géopolitique.

L’innovation technologique en matière d’intelligence artificielle, en grande partie financée par les budgets militaires, ne sert pas uniquement à orienter la consommation culturelle sur les plateformes de streaming. Elle participe également à automatiser des machines de guerre dans la sélection de leur cible. Leur prolifération constitue un grave danger pour l’humanité. C’est pourquoi, Silo diffuse ici un appel de l’Observatoire Français des Robots Autonomes Tueurs à se mobiliser contre le déploiement de ces armes létales autonomes.