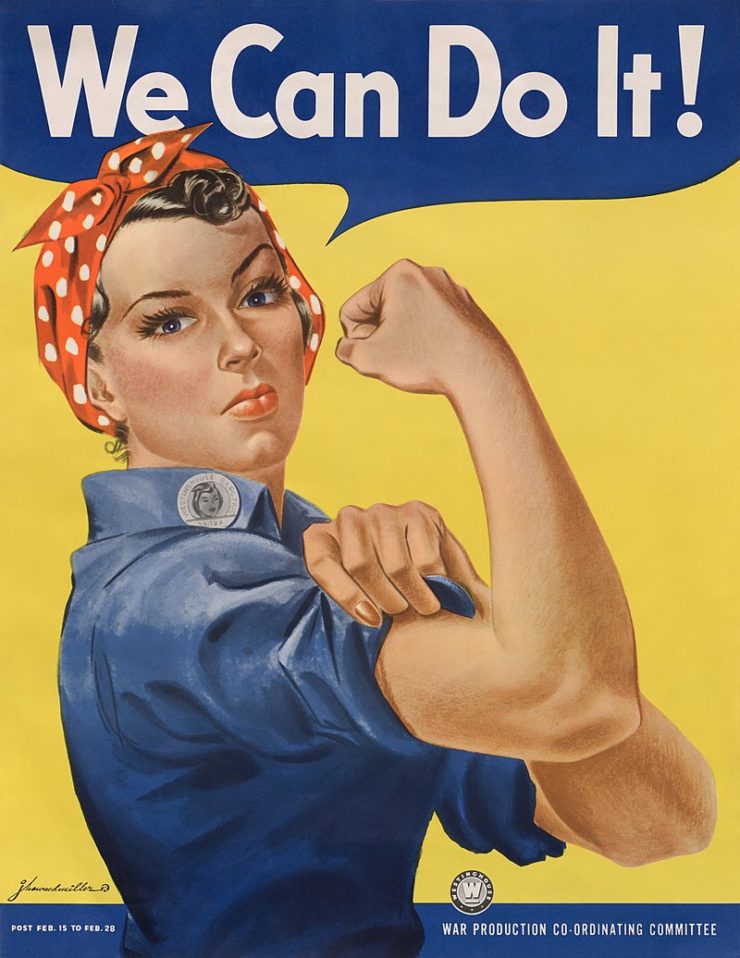

En augmentation au Cameroun, les violences basées sur le genre ont de multiples causes socioculturelles, politiques, juridiques, sécuritaires et socioéconomiques. Militante de la lutte pour les droits des femmes et contre ces violences, Michèle Abé revient sur les difficultés du combat pour l’émancipation féminine dans une société où les femmes sont encore profondément marginalisées. L’association Citoyen pour la mémoire du Cameroun s’investit à leurs côtés pour qu’elles puissent s’affirmer, s’organiser, faire respecter leurs droits et ainsi enclencher un changement des mentalités.

L’encadrement de la sexualité par la religion, la médecine et le droit a produit des normes de plus en plus contestées et une politisation des questions sexuelles, enjeux de libération et d’émancipation. Soulignant l’importance d’une histoire des sexualités pour en comprendre leur portée révolutionnaire, Justine Zeller revient dans cet article sur l’évolution des représentations et des luttes en France du XIXe siècle à nos jours, afin de tenter d’éclairer les combats actuels pour la libération sexuelle.

Si les mobilisations féministes des années 1970 ont rendu possible l’émancipation des femmes par rapport à la fonction procréatrice qui leurs est assignée depuis des siècles, les revendications de la dernière décennie ont rappelé que le corps féminin demeure, à bien des égards, un objet aliéné. De nouvelles revendications ayant trait à l’intimité ont émergé et composent ce que Camille Froidevaux-Metterie qualifie comme le tournant génital du mouvement féministe. En plaçant le corps des femmes au centre de sa réflexion, elle propose dans cet entretien de dépasser l’opposition binaire universalisme/différentialisme par un « féminisme incarné », une phénoménologie du féminin.

Depuis quatre ans, la dénonciation des violences sexuelles a pris une ampleur mondiale avec les mouvements Metoo et MetooInceste. Il n’est désormais plus possible pour les gouvernements de faire fi d’un problème dont on voit mieux la portée considérable grâce l’éruption publique de multiples témoignages de victimes. Et pourtant, en France, la réponse politique se solde par une intense communication de la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, sans réelle traduction budgétaire. En s’appuyant sur de nombreux rapports d’étude, Hélène Bidard montre les conséquences néfastes des politiques d’austérité financière dans les services publics sur la non prise en charge des victimes de violences sexuelles, femmes et enfants. D’autant que les effets particulièrement délétères des confinements successifs viennent rappeler l’urgence de mette en œuvre une politique publique véritablement ambitieuse.