identité

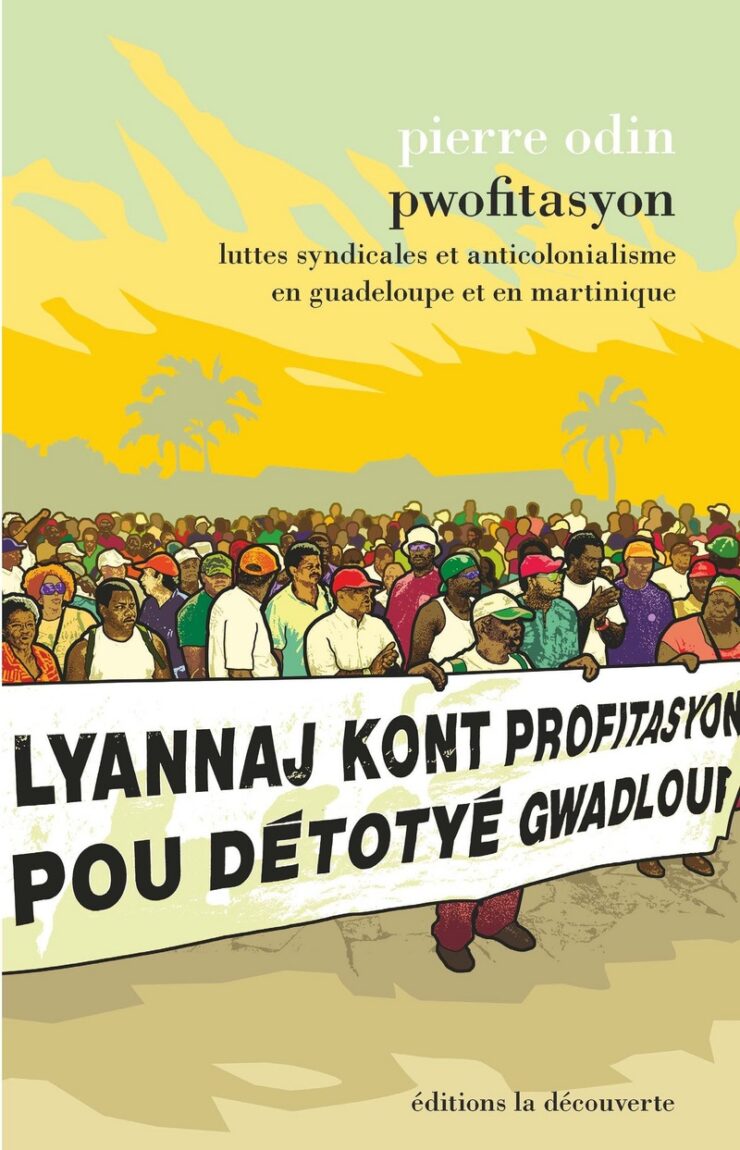

En Guadeloupe et en Martinique, les syndicats endossent une fonction politique de premier plan. Dans cet article, Pierre Odin explique comment ils sont à la croisée de plusieurs mondes : ceux du salariat, de la contestation politique, des luttes anticolonialistes et des revendications identitaires. Loin d’être une anomalie, cette configuration traduit une histoire spécifique, marquée par la colonisation, les luttes ouvrières et une quête d’émancipation toujours vivace dans un contexte où les hiérarchies sociales restent fortement racialisées.

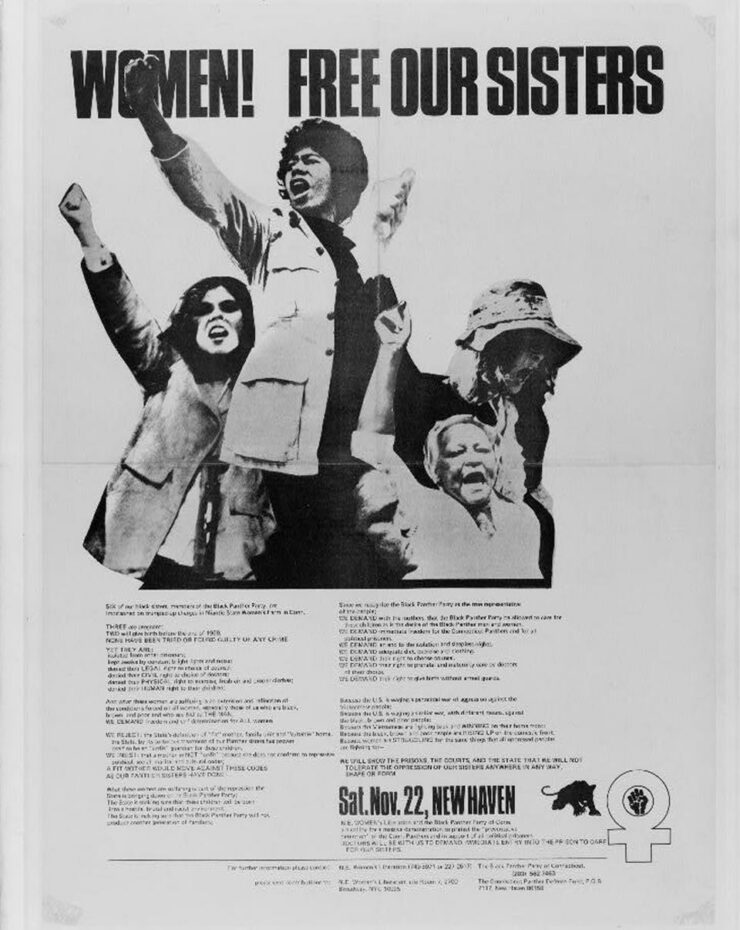

Le déplacement des soins aux populations du service public vers le marché à l’aune duquel elles sont une opportunité de profit a dynamisé le secteur des services au domicile. Cette reconfiguration du travail reproductif, articulée à celle du travail productif , tant à l’échelle nationale que mondiale, est explorée par Alizée Delpierre qui, à partir de l’analyse des transformations de la division du travail reproductif montre que la « domination rapprochée » que constitue le rapport de domesticité, échappant aux formes standard de l’emploi, reconduit les hiérarchies genrées et raciales.

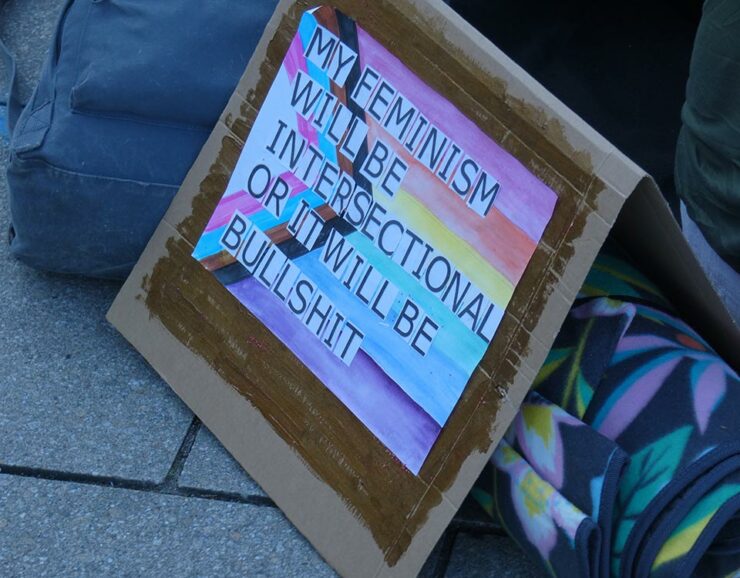

Au-delà de la panique morale de la droite à l’égard de l’intersectionnalité, la notion fait polémique à gauche où elle a tracé une ligne de clivage entre les tenants d’un « class first » d’une part, et les partisans d’une équivalence des formes de dominations autonomisées et essentialisées. Salomé Bouché-Frati déconfine ici le débat par une lecture marxiste du lien organique entre les rapports sociaux de classe, de sexe et de race.

Les critiques de la domination sociale sont traversées depuis les années 1980 par une tendance à produire une lecture autonomisée des formes d’oppression. Depuis la sociologie des nouveaux mouvements sociaux (Alain Touraine) jusqu’à la théorie politique post-marxiste (Chantal Mouffe et Ernesto Laclau), la structure de classe cède peu à peu le pas au primat de la conflictualité, d’un antagonisme qui s’extirperait du champ de la production.

En rappelant que la complexité et l’intrication des dominations ont été analysées dès le 19e et le début du 20e siècle par les auteurs et autrices marxistes, communistes et socialistes, Florian Gulli interroge les apports réels de l’intersectionnalité dans la compréhension des rapports sociaux et leur transformation.