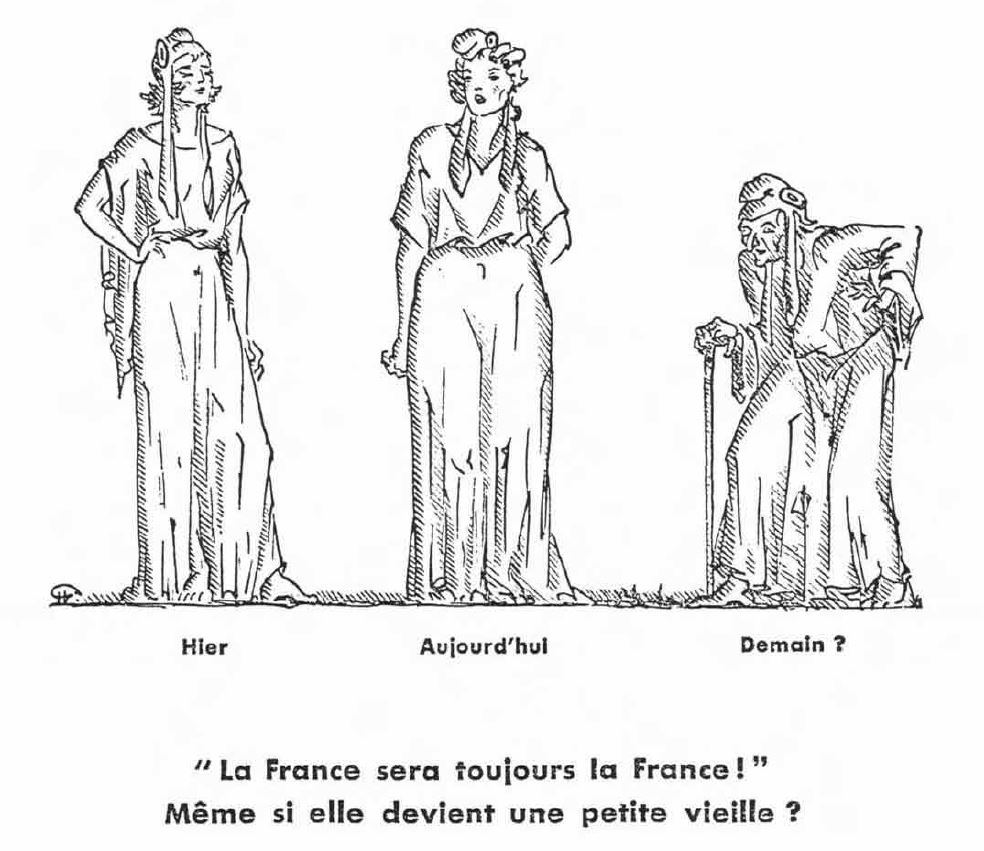

La notion de vieillissement de la population? Une représentation négative de l’allongement de la vie

Répondant à des préoccupations natalistes, Alfred Sauvy construit la notion de « vieillissement de la population » à la fin des années 1920 pour frapper les esprits. Popularisée dans les années 1940, elle alimentera une conception dramatisée des évolutions démographiques. Christophe Capuano revient sur l’histoire de cette expression et explicite, tout en les déconstruisant, les représentations négatives, erreurs et confusions qu’elle charrie.

Cherchant à construire un citoyen émancipé et créateur, la pédagogie Freinet place au cœur de sa logique les principes de coopération, de participation et d’esprit critique. Catherine Chabrun revient ici sur le nouveau statut de l’élève et les nouveaux objectifs fixés à l’école qu’une telle pédagogie implique.

De nombreux partisans d’un renouvellement de la pédagogie se réclament des neurosciences, tout en se livrant à des interprétations fantaisistes de connaissances scientifiques. En faisant prévaloir une conception innéiste de la programmation du cerveau qui présuppose l’existence d’un potentiel cognitif « naturel » chez les enfants, ces interprétations font fi des sciences humaines qui analysent les conditions sociales dans lesquelles vivent et étudient les élèves.

Autoritarisme, absence de concertation, intimidation voire pratiques illégales, tentatives de division et casse des solidarités, dégradation du climat scolaire ou encore souffrance au travail sont quelques-unes des conséquences des nouvelles méthodes managériales qui s’implantent dans les établissements scolaires. Un enseignant nous raconte son expérience dans un collège classé « éducation prioritaire ». Elle devrait nous alerter sur les transformations en cours !