Billet du 27 mars 2025

« Camarade. C’est un joli nom camarade » chantait Jean Ferrat en 1969.

J’ai envie de dire la même chose de « Woke. C’est un joli mot, Woke », c’est-à-dire éveillé, être éveillé (to be woke). Qui pourrait revendiquer ne pas vouloir être éveillé au monde, rester sourd ou aveugle à ses désordres?

La communauté afro-américaine aux USA

En grammaire de l’anglais, woke est le prétérit du verbe to wake, éveiller, arrêter de dormir (to wake, woke, woken). Il désigne donc un certain état de conscience consécutif au sommeil. Par exemple : The noise woke me ; le bruit m’a éveillée.

C’est dans les années 2000 que les afro-américains aux USA vont construire un sens nouveau au verbe woke. Celui-ci ne renvoie plus de façon descriptive à un état de conscience, l’éveil, mais il prend un sens militant et combattant. Il s’agit de changer, de faire évoluer lesdites consciences.

On peut dire que d’une simple évocation d’un état, ce verbe prend une valeur performative. On peut aussi parler d’une prédiction auto-réalisatrice. Woke désignera la nécessité de l’éveil des consciences des afro-américains face aux discriminations et aux inégalités raciales aux USA.

L’immense mouvement « Black Lives Matter » à la suite de l’assassinat de Georges Floyd le 25 mai 2020 par des policiers à Minneapolis, fait partie de ce processus du « Woke », de l’éveil, ici collectif.

Puis le sens initial de woke va se généraliser à d’autres formes de discriminations : envers les femmes, envers diverses minorités, comme les LGBTQ+, etc.

Cette extension sera en quelque sorte néfaste au mouvement Woke, initialement dédié aux discriminations raciales. Des formes d’intolérance à la différence, de la « cancel culture » permettront à ses opposants – partis politiques, associations, intellectuels, États –, de s’engouffrer dans ces brèches.

Le mot et ses dérivés (wokisme, anti-wokisme, wokistes) deviennent un vrai fourre-tout. Ils sont désormais synonymes pour leurs détracteurs de tout ce qu’ils détestent, le wokisme étant le substitut du féminisme, du militantisme, des universités, de l’esprit critique, etc. Donald Trump est le représentant parfait de ce concept flou, lui qui place dans le wokisme aussi bien l’inclusion, les études de genre que le dérèglement climatique (voir le billet du 6 mars 2025).

L’éveil militant

L’éveil des consciences dans les mouvements militants ou les partis politiques ne nait pas dans les années 2000 avec le wokisme. Je ne peux pas, dans le cadre de ce billet, prétendre rédiger une histoire de cette notion, tout au plus je reviendrai sur deux moments de cette forme du militantisme. Ces moments sont radicalement différents tant dans leurs formats, leurs buts que dans leur idéologie. Mais ils ont en commun de prendre au sérieux le rôle de la parole et de l’expression verbale dans le processus politique de l’émancipation.

La critique et l’auto-critique dans le marxisme-léninisme

Dans le marxisme-léninisme, et particulièrement dans le maoïsme, l’activité de critique et d’auto-critique est centrale. Selon cette doctrine, les masses doivent pouvoir critiquer les dirigeants du parti, et au sein même du parti, les cadres doivent interroger les erreurs ou déviances : « Nous avons en main l’arme marxiste-léniniste de la critique et de l’auto-critique. Nous sommes capables de nous débarrasser du mauvais style de travail et de conserver le bon. » (Mao Tsé Toung, 1949. Rapport à la deuxième session plénière du Comité central, issu du VIIe Congrès du Parti communiste chinois. Extrait du Petit livre rouge, 1966, p. 286).

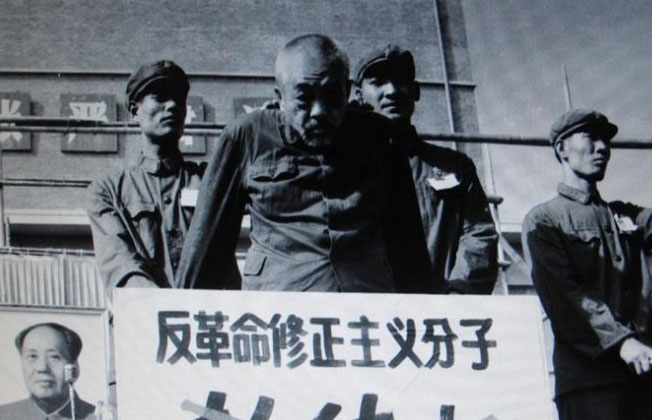

La pratique de l’auto-critique sera généralisée durant la Révolution culturelle, lancée par Mao en 1966.

Les jeunes Gardes rouges, Petit livre rouge à la main, ont contraint des centaines de milliers d’opposants à la politique de Mao – intellectuels, professeurs, élites, cadres communistes, etc. – à faire des auto-critiques publiques et à avouer leurs erreurs. Il s’agissait de les rendre conscients de leurs fautes idéologiques et de les remettre dans le droit chemin du maoïsme et de sa pureté idéologique.

La démarche politique n’était en rien volontaire, l’auto-critique publique souvent humiliante.

En ce sens, rien à voir avec le processus du Woke aux USA qui est personnel et émancipateur. Cependant dans les deux cas, une forme de vérité et de certitude idéologique y préside, ne permettant que difficilement la critique ou l’écart.

Les groupes de parole, dits aussi groupes de conscience dans le MLF

Plus proches du Woke car se voulant émancipateurs, les groupes de parole informels constituèrent une forme de militantisme au sein du Mouvement de libération des femmes (MLF) en France dans les années 1970.

Les groupes de parole étaient explicitement conçus pour conduire les participantes à prendre conscience, à travers une parole libre au sein de groupes non mixtes, de leur sororité, de ce qui les rassemblait en dépit de leurs différences d’âge ou de classes sociales. Ecouter :

Il s’agissait là d’une des positions politiques au sein du MLF, distincte du courant dit « Luttes de classe » qui, au contraire, mettait les conflits et les contradictions de classe au cœur de la réflexion. Dans les groupes de parole, l’accent était mis sur l’intime, avec ce mot d’ordre tout à fait novateur : « L’intime est politique » ; un mot d’ordre qui pourrait tout à fait être repris par le mouvement Woke.

Il s’agissait là d’une des positions politiques au sein du MLF, distincte du courant dit « Luttes de classe » qui, au contraire, mettait les conflits et les contradictions de classe au cœur de la réflexion. Dans les groupes de parole, l’accent était mis sur l’intime, avec ce mot d’ordre tout à fait novateur : « L’intime est politique » ; un mot d’ordre qui pourrait tout à fait être repris par le mouvement Woke.

Je suis bien consciente qu’il faudrait examiner les sources proprement religieuses de ces formes de militantismes, comme la confession dans le catholicisme. Mais cela dépasserait à la fois mes compétences et la taille de ce billet.