Débats et alternatives

Cet espace vise à rendre compte du mouvement et de la confrontation des idées. Les contributions doivent permettre d’approfondir ou de présenter une thématique en lien avec une actualité politique, sociale, économique ou encore scientifique. À titre d’illustration, les contributeurs peuvent présenter une opinion argumentée, un état des lieux d’une question ou d’une recherche scientifique ou encore les enjeux d’une controverse.

Il existe des sous-rubriques qui peuvent varier en fonction des dossiers :

des repères afin de situer et d’éclairer la thématique (focus, chronologie, définitions, chiffres clés, etc.) ;

des pensées et pratiques alternatives car notre ambition ne se résume pas à décrire l’ordre des choses, mais également penser et faire connaitre des transformations progressistes;

des expériences étrangères afin de s’interroger sur les mouvements de convergences et de divergences entre les différents pays.

Si les mobilisations féministes des années 1970 ont rendu possible l’émancipation des femmes par rapport à la fonction procréatrice qui leurs est assignée depuis des siècles, les revendications de la dernière décennie ont rappelé que le corps féminin demeure, à bien des égards, un objet aliéné. De nouvelles revendications ayant trait à l’intimité ont émergé et composent ce que Camille Froidevaux-Metterie qualifie comme le tournant génital du mouvement féministe. En plaçant le corps des femmes au centre de sa réflexion, elle propose dans cet entretien de dépasser l’opposition binaire universalisme/différentialisme par un « féminisme incarné », une phénoménologie du féminin.

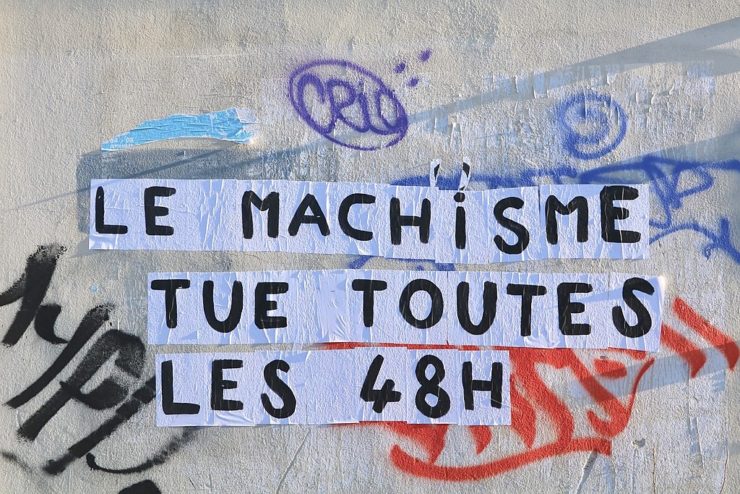

Depuis quatre ans, la dénonciation des violences sexuelles a pris une ampleur mondiale avec les mouvements Metoo et MetooInceste. Il n’est désormais plus possible pour les gouvernements de faire fi d’un problème dont on voit mieux la portée considérable grâce l’éruption publique de multiples témoignages de victimes. Et pourtant, en France, la réponse politique se solde par une intense communication de la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, sans réelle traduction budgétaire. En s’appuyant sur de nombreux rapports d’étude, Hélène Bidard montre les conséquences néfastes des politiques d’austérité financière dans les services publics sur la non prise en charge des victimes de violences sexuelles, femmes et enfants. D’autant que les effets particulièrement délétères des confinements successifs viennent rappeler l’urgence de mette en œuvre une politique publique véritablement ambitieuse.

Les mobilisations de femmes dans les années 1970 ont posé les bases d’un combat contre les violences conjugales, en développant un réseau de lieux d’accueil et d’hébergement fondés sur des principes de fonctionnement féministes. Mais c’est à partir du mouvement #Me Too que s’effectue une prise de conscience de ces violences spécifiques, notamment des « féminicides ». Dans cet article, Annie Léchenet revient sur les mesures politiques contrastées mises en œuvre pour endiguer ce phénomène social dont la responsabilité incombe à la société, à ses rapports sociaux et ses pouvoirs publics. L’augmentation des places d’hébergement depuis 2017 ne doit pas escamoter la stagnation dans l’insuffisance des subventions allouées aux associations, en première ligne dans ce combat. La lutte contre les violences conjugales nécessite en outre de solides réflexions et actions de prévention, notamment éducatives, qui restent encore à développer.

Le décalage entre l’étendue des violences sexuelles intrafamiliales et la modicité de la réponse politique interroge. Le mouvement #Metooinceste vient pourtant de rappeler l’ampleur d’un problème qui s’enracine dans les rapports de domination de l’ordre patriarcal. Véritable enjeu de santé publique, les maltraitances sexuelles à l’égard des enfants se perpétuent à mesure qu’ils restent impunis. Mié Kohiyama plaide ainsi pour une nécessaire reconnaissance législative de l’amnésie traumatique ainsi que pour l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur.e.s, ce qui renforcerait la possibilité pour les victimes d’obtenir réparation de leur préjudice.

L’explosion mondiale de témoignages publics de femmes ayant subi des violences sexuelles constitue sans aucun doute l’un des faits les plus marquants des cinq dernières années. Dans le sillage du mouvement MeToo, de nombreuses voix, anonymes pour la plupart, se sont élevées pour dénoncer harcèlements, viols et féminicides. Christine Bard discute ici des précédents de cette prise de parole féminine, amplifiée par les réseaux sociaux, en la restituant dans l’histoire des luttes féministes. La question du viol suscite dès la fin des années 1970 une mobilisation pour sa criminalisation et la levée du tabou qui l’entoure. Depuis, cette réalité, désormais mieux informée par la recherche, est devenue, pour beaucoup, inacceptable. L’ampleur du mouvement actuel semble bien indiquer un profond changement des mentalités.

L’écoulement cyclique chez les femmes d’un composé de sang, de sécrétions vaginales et de cellules utérines constitue sans doute l’un des tabous les mieux ancrés dans les sociétés humaines. Souvent tues, les règles représentent un coût financier pourtant non-négligeable pour accéder à des biens d’hygiène intime. Ces dépenses ne sont toutefois pas à la portée de toutes. L’association Règles Élémentaires revient dans cet article sur la précarité menstruelle et les conséquences délétères tant sur le plan de la santé physiologique que psychologiques qui en résultent. Un meilleur accès à la gratuité aux protections périodiques et la transmission scolaire d’une information spécifique sur les règles permettraient de réduire ce qui relève des inégalités sociales de santé.

L’occupation de la rue par les femmes ne va pas de soi. La division genrée de l’espace public procède de la division traditionnelle des activités sociales entre hommes et femmes. Corinne Luxembourg propose ici une réflexion sur cette logique d’assignation des places dans les villes entre hommes et femmes. L’espace exerce une contrainte et un contrôle sur les corps. A travers l’exemple de Gennevilliers, l’autrice montre comment une réflexion sur l’aménagement urbain peut améliorer les conditions de déplacement des femmes dans la ville.

Le besoin d’uriner fait partie des impondérables physiologiques qui s’imposent à tout être humain. Sa satisfaction dans des toilettes publiques ou dans la rue ne relève pourtant pas d’une même pratique pour les hommes et pour les femmes. En s’intéressant au « pipi sauvage » urbain, Sarah Bourcier Laskar interroge ainsi les inégalités genrées d’accès à l’espace public, les différences de jugements, de perceptions ou encore de faisabilité selon les sexes. Afin de corriger ces inégalités, une rénovation des équipements dans les toilettes publics pour les femmes s’avère nécessaire.

Depuis la controverse initiée à l’automne 2017 sur l’« écriture inclusive », la question des inégalités de genre dans le langage a gagné en audience dans l’espace public. Si le débat a sans conteste contribué à faire la publicité du langage non sexiste, les discours pourfendant son usage en ont également véhiculé des représentations erronées. Dans cet article, Gwenaëlle Perrier revient sur la diversité des pratiques du langage non sexiste, explique combien la langue contribue à influencer nos représentations et montre comment les controverses autour de ce langage constituent un terrain d’expression des féminismes et en réaction, de l’antiféminisme.

Comme le sport, la musique a un genre. La prégnance d’un entre-soi masculin et l’exclusion corollaire des femmes dans l’économie des musiques actuelles en constituent un exemple saillant. Yves Raibaud montre ici comment des aides et des subventions publiques distribuées par des hommes profitent majoritairement à des groupes de musiciens hommes qui y trouvent une prime à la professionnalisation. Toute l’économie de ce secteur fonctionne par cooptation genrée et porte aujourd’hui une nouvelle génération de cultures masculines. L’auteur plaide ainsi pour une distribution plus égalitaire des ressources publiques dans un domaine d’activité professionnelle où les femmes sont pourtant plus nombreuses à investir les écoles de formation, mais bien moins nombreuses lorsqu’il s’agit d’accéder aux scènes de concert.