féminisme

Depuis la controverse initiée à l’automne 2017 sur l’« écriture inclusive », la question des inégalités de genre dans le langage a gagné en audience dans l’espace public. Si le débat a sans conteste contribué à faire la publicité du langage non sexiste, les discours pourfendant son usage en ont également véhiculé des représentations erronées. Dans cet article, Gwenaëlle Perrier revient sur la diversité des pratiques du langage non sexiste, explique combien la langue contribue à influencer nos représentations et montre comment les controverses autour de ce langage constituent un terrain d’expression des féminismes et en réaction, de l’antiféminisme.

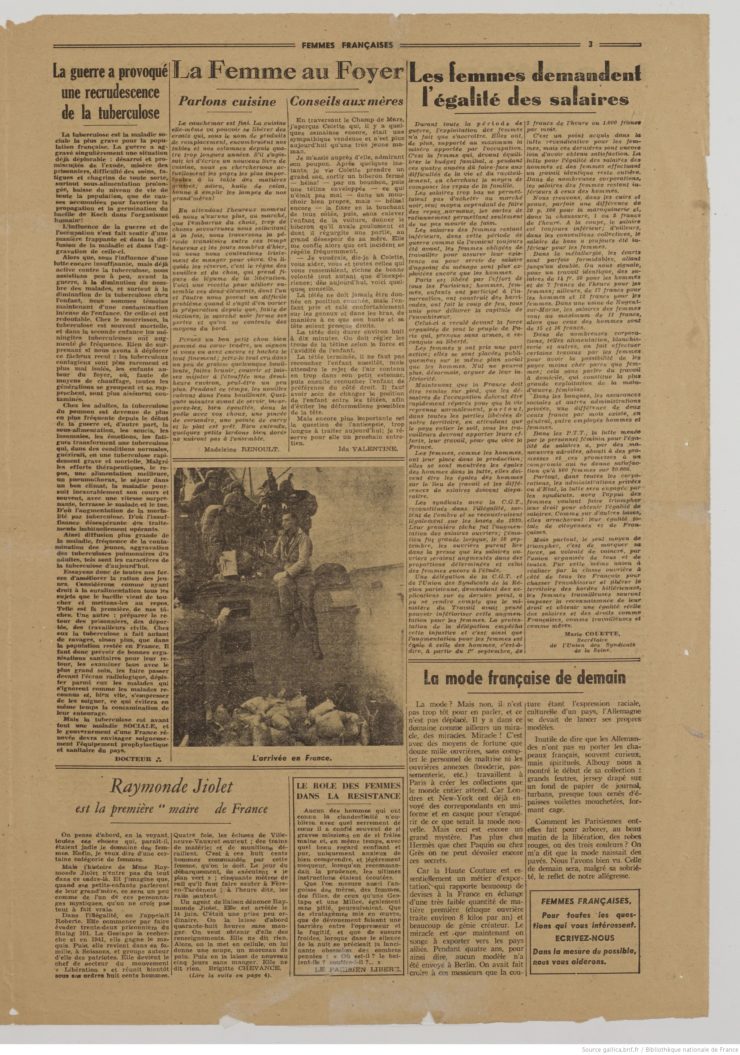

Employée aux PTT, Marie Couette (1898-1974) adhère à la CGTU dès 1924, ainsi qu’au PC, et milite pour l’égalité des salaires féminins et masculins. Résistante communiste, arrêtée en 1943, elle participe à l’Assemblée consultative provisoire (1944-1945) comme déléguée de la CGT et contribue à la création en juin 1945, à l’initiative du PCF, de l’Union des femmes française. Elle est désignée à l’autonome, secrétaire de la commission féminine confédérale, puis élue en avril 1946 au Bureau confédéral de la CGT. Dans cet article publié en 1944, issu du deuxième numéro de la nouvelle série de Femmes françaises, journal qui paraissait clandestinement pendant la guerre, Marie Couette plaide pour l’égalité salariale entre hommes et femmes en se fondant sur leur égale mobilisation dans les luttes pour la libération du pays.

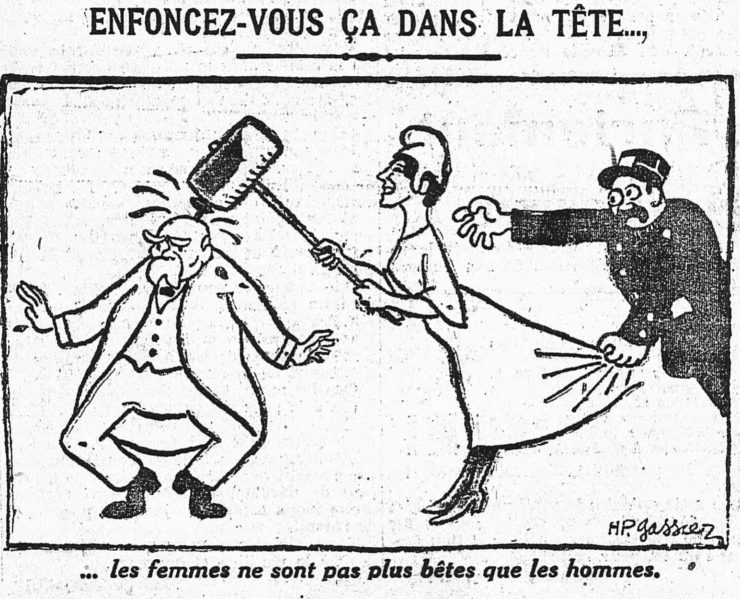

Séverine, de son vrai nom Caroline Rémy (1855-1929), est la première femme journaliste à vivre de sa plume et la première femme directrice d’un journal, Le cri du peuple à la mort Jules Vallès en 1885. En 1897, elle fonde avec Marguerite Durand, le premier journal féministe La Fronde. Elle signe l’édito de ce numéro de l’Humanité consacré aux luttes féministes.

Les femmes ont joué un rôle important tout au long de la Commune. Nous reproduisons ici quelques illustrations ainsi que l’appel aux citoyennes de Paris pour organiser et défendre la Révolution du 10 avril 1871 et l’adresse à la Commission exécutive de la Commune de Paris du 13 avril 1871 par les membres du Comité central des citoyennes qui posent la question de l’égalité des sexes dans la participation à la défense de la Commune.

Dans la lignée des propositions de Green New Deal, Bhumika Muchhala propose ici les principes fondamentaux pour un pacte mondial féministe et décolonial. Ce pacte vise à rectifier les dominations structurelles héritières d’un système de prédation colonial et patriarcal, en s’attaquant aux structures légales et économiques globales comme au système de pensée et de projection du monde.