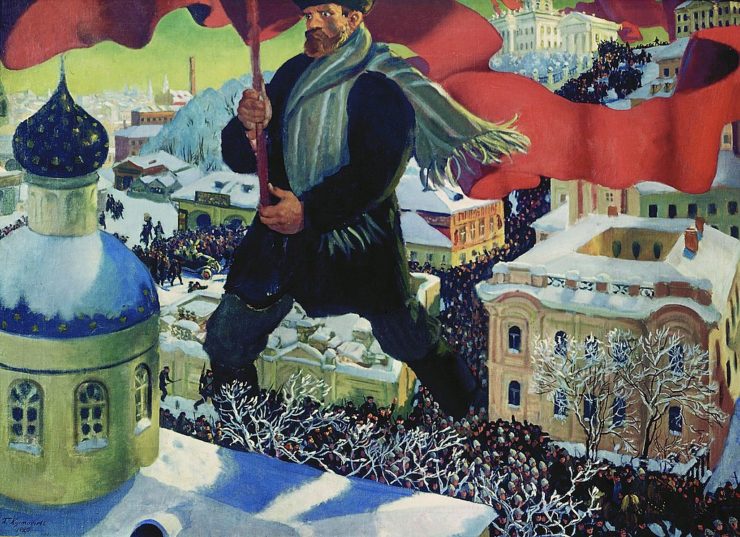

Ce centenaire de la révolution russe est l’occasion de contribuer au nécessaire inventaire collectif d’octobre 1917 et de ses suites. Il nous invite à tirer les leçons de cette expérience humaine et à mobiliser les avancées de la science historique pour ne plus appréhender cet objet sous un angle seulement idéologique.

Il revient sur l’enjeu de l’évocation de 1917 et la manière dont cette révolution a été commémorée au XXe siècle. En 2017, cette évocation est loin d’avoir perdu sa dimension idéologique et politique. La lecture de cet événement reste conditionnée par le fait de considérer ou non comme souhaitables ou possibles des processus révolutionnaires.

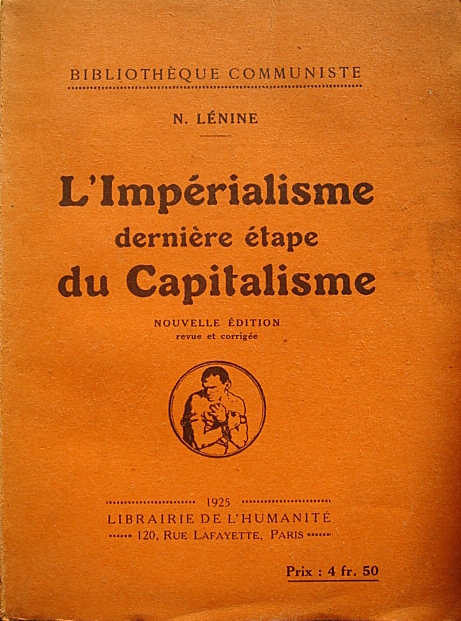

Théoricien et praticien de la révolution, Lénine a développé, dans son ouvrage, “L’impérialisme, stade suprême du capitalisme (essai de vulgarisation)” publié en 1917, une réflexion sur le capitalisme de son temps actualisant ainsi les analyses de Marx. La pensée « marxiste-léniniste » connaîtra une postérité mondiale. Gabriel Milès replace ce livre dans son contexte et en résume les grandes lignes. Cette note est suivie de quelques extraits choisis par ses soins.